Les équivoques de l’amour : de quel altruisme parle-t-on ? (03/10/2013)

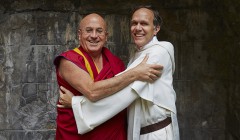

Moine bouddhiste et frère dominicain, Matthieu Ricard (le fils du célèbre journaliste et essayiste Jean-François Revel) et Thierry-Marie Courau (doyen de la faculté de théologie de l'institut catholique de Paris) lancent un « même » appel à la compassion et à l’amour de l’autre.

Moine bouddhiste et frère dominicain, Matthieu Ricard (le fils du célèbre journaliste et essayiste Jean-François Revel) et Thierry-Marie Courau (doyen de la faculté de théologie de l'institut catholique de Paris) lancent un « même » appel à la compassion et à l’amour de l’autre.

C’est le « livre de sa vie », il y travaille depuis cinq ans. Un pavé de 900 pages, pour lequel Matthieu Ricard, qui fut chercheur en génétique cellulaire avant de devenir moine bouddhiste, a compulsé plus de 1 500 sources scientifiques, des neurosciences à l’anthropologie ou à l’économie. Nourri des dernières recherches mais aussi de belles histoires, ce Plaidoyer pour l’altruisme se parcourt aisément et interroge simplement notre humanité. Qui sommes-nous, comment fonctionnons-nous et sommes-nous capables de bâtir la société coopérative de demain ?

Amour de l’autre, bonté, empathie ou compassion : autant de notions clés qui sont aussi au cœur de la pratique et de l’éthique chrétiennes. La Vie a voulu susciter le débat. Entre deux hommes aux appartenances religieuses différentes, mais réunis par une même estime et une même exigence spirituelle. C’est au couvent de l’Annonciation, dans ce cœur parisien des dominicains, que frère Thierry-Marie Courau, doyen de la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris, a reçu Matthieu Ricard. Une rencontre fructueuse, sous le signe de la quête de l’autre.

Ils sont interrogés sur le site web (et dans la version « papier ») de l’hebdomadaire « La Vie » (ex-catholique) :

« Pourquoi aviez-vous envie de vous rencontrer ?

Matthieu Ricard. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans, et Thierry-Marie est même venu passer un mois dans nos ermitages dans l’Himalaya. La pratique contemplative nous rassemble, et cela crée une complicité, pour ne pas dire une communion, évidente.

Thierry-Marie Courau. Retrouver un ami de cœur, c’est aussi simple que ça. Nous nous voyons rarement, mais c’est un grand bonheur de se sentir aussi proches.

Comment peut-on définir l’amour altruiste ?

T.-M.C. L’altruisme est un mot d’usage qui désigne le service à l’autre, l’attention à l’autre, mais ce terme est évidemment, pour un chrétien, beaucoup moins fort que celui d’« amour », qui est le cœur même de la foi. Dieu est amour, tout part de là. Pas n’importe quel amour, mais celui qui se dit agapê en grec ou caritas en latin, l’amour de charité.

M.R. En réalité, j’ai fait un livre sur l’amour, mais, dans le monde contemporain, ce terme est trop connoté, et je lui ai préféré celui d’altruisme. L’amour altruiste, pour un bouddhiste, désigne cette bienveillance inconditionnelle, ce potentiel inaltérable de bonté qu’il y a en l’être humain. L’amour altruiste peut s’étendre à tous les êtres sensibles, humains ou non, avec le désir que tous trouvent le bonheur. Mais l’acte seul ne suffit pas à le définir. Si des circonstances vous ont empêché d’agir, cela ne retire en rien la qualité altruiste de votre motivation.

Pas d’altruisme, néanmoins, sans empathie ?

M.R. L’empathie est un signal d’alerte sur le sort de l’autre. Devant une personne tout sourire, la joie va naître en vous. A contrario, si vous voyez quelqu’un souffrir, physiquement ou moralement, vous allez souffrir de sa souffrance. L’empathie est donc à la fois une résonance affective et la faculté de se mettre à la place de l’autre. Si vous ne résonnez pas affectivement, vous n’êtes pas alerté par sa souffrance et, de fait, vous ne vous sentez pas concerné. Les psychopathes, par exemple, sont précisément des personnes qui ne ressentent rien devant la souffrance de l’autre. C’est grâce à l’empathie que notre bienveillance inconditionnelle peut, devant la souffrance, se muer en compassion, en désir de remédier à la souffrance de l’autre.

Matthieu Ricard propose une « biologie » de l’amour. Or, les chrétiens évoquent plutôt l’amour en termes de sentiments, voire de communion…

T.-M.C. La tradition bouddhique a cette capacité admirable d’analyser les fonctionnements de l’esprit humain et de proposer des méthodes qui ont fait leurs preuves depuis 2 500 ans. Le discours du christianisme sur cette question spirituelle n’est peut-être pas aussi précis et méthodique, mais le chrétien expérimente l’amour dans son cheminement. Ainsi, quand on parle d’empathie, je pense à Jésus qui est « pris aux entrailles » face au lépreux ou au fils défunt de la veuve. L’émotion qui « prend aux entrailles », c’est ce qui m’empêche d’être indifférent à la réalité de l’autre, et me pousse à mobiliser le meilleur de moi-même »

C’est à lire dans La Vie n°3553 datée du 3 octobre 2013, disponible en kiosque ou en version numérique en cliquant ici.

Compassion bouddhiste et amour chrétien sont-ils compatibles ? Le Père Joseph-Marie Verlinde écrit à ce sujet : « s’il y a compassion dans le bouddhisme, elle est cependant très différente de la compassion chrétienne puisqu’elle se vit dans la direction d’un esseulement toujours de plus en plus grand et de la recherche d’une vacuité stérile, l’extinction » (Joseph-Marie Verlinde, l’expérience interdite)

Le père Joseph-Marie Verlinde est un prêtre catholique, membre de la Famille de St Joseph. D'origine belge, il commence à pratiquer la Méditation transcendantale alors qu'il est doctorant. Il part ensuite dans un ashram himalayen puis, suite à sa conversion après une « rencontre avec le Christ », revient en France où, bien que catholique, il se tourne d'abord vers l'ésotérisme christique avant de revenir complètement au catholicisme traditionnel. Très engagé contre le New Age il écrit de nombreux livres et témoigne de son expérience « pour que d'autres ne perdent pas leur temps ».

Sur l’itinéraire du P. Verlinde on peut voir et écouter ce témoignage d’une grande clarté d’expression :

La suite :

Partie 2: vimeo.com/46141934

Partie 3: rutube.ru/video/52c329e82b1eee7bbf90046202e6f6af/

JPSC

13:46 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Commentaires

Il me semble que le discours de Matthieu Ricard peut donner l'impression d'une thérapie de type psychologique, dans laquelle l'individu recherche son intérêt personnel (la quiétude, la sérénité, ...) grâce à son altruisme. On pourrait alors parler paradoxalement d'un altruisme mis au service de ce sentiment très humain qu'est l'égoïsme.

.

Comment peut-on alors comparer cet amour altruiste dont parle Matthieu Ricard, avec l'amour charité dont parle Jésus ? Cet amour charité dont parle Jésus doit être altruiste à 100%, sans un soupçon d'égoïsme. Car l'on doit aimer sans rien attendre en retour, de manière totalement désintéressée. L'on ne doit même pas attendre d'être aimé en retour, d'où la notion d'amour des ennemis, l'amour de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui nous persécutent même. Si l'on aime par intérêt, pour être aimé, pour avoir la paix, pour trouver la quiétude, quel mérite aurait-on d'aimer ? Si l'on n'aime que ceux qui nous aiment et nous font du bien, qu'a-t-on fait d'exceptionnel ?

.

Tant de moines catholiques dans l'Histoire, à l'image des moines de Tibhirine, se sont laissés tuer par leurs ennemis, tout en priant pour eux, en les aimant comme des frères et en leur pardonnant. Or, l'on voit beaucoup d'images où des moines bouddhistes prennent les armes et font le coup de feu contre leurs ennemis, ou des images où l'on voit des moines bouddhistes se suicider par le feu. Ces deux comportements violents, contre la vie des autres ou contre sa propre vie, sont inconcevables pour des moines catholiques.

.

Question subsidiaire : peut-on aimer vraiment son prochain d'amour charité, désintéressé, si l'on n'aime pas d'abord Dieu, notre Père à tous, qui peut donc seul nous rendre tous frères, quels que soient nos différences et nos antagonismes ? Comment l'amour des ennemis (de ceux qui ne nous aiment pas) peut-il être compréhensible et acceptable, pour ceux qui nient Dieu et l'amour de Dieu pour tous les hommes ?

.

Peut-être manque-t-il donc simplement aux bouddhistes de se rendre compte de l'amour de Dieu pour tous les hommes ? Et donc d'abord de se rendre compte de l'existence et de la présence de Dieu.

Écrit par : Pauvre Job | 03/10/2013

Merci Pauvre job pour ce magnifique message. Vous avez amplement raison. C'est vraiment très bien de "redresser la barre" comme vous le faites là!

Sous prétexte, en effet, d'amour, de solidarité, et de recherche de s'entendre toutes religions confondues (et philosophies!) on risque de se fourvoyer. Moi-même cela m'a fait du bien de vous lire!

Comme vous avez raison en disant qu'il est impossible d'aimer vraiment si Dieu n'est pas au milieu de notre vie. "peut-on aimer vraiment son prochain d'amour charité, désintéressé, si l'on n'aime pas d'abord Dieu".

C'est évident que Dieu étant AMOUR, comment imaginer se ressourcer dans ce sentiment en dehors de l'AMOUR?

Quelle est la plante qui pourrait vivre, survivre, grandir en force et beauté si elle n'était pas nourrie par des racines profondément ancrées en terre, régulièrement alimentée et abreuvée d'eau, de la nourriture du sol, du soleil et de la lumière?

Dieu EST tout cela pour chacun d'entre nous!

Ah que Dieu nous donne la grâce d'arriver à expliquer cela à nos frères et sœurs qui se sont éloignés de Dieu; par dépit, ignorance, désinformation, ignorance, ... .

Une plante, un végétal vit, et comme même cela se passe dans le règne animal aussi, sans avoir à se poser des questions. Si personne ne s'en occupait ils mourraient et ne se reproduiraient plus et le monde n'existerait plus! Or, Dieu a mit le monde à nos pieds pour que nous en vivions intelligemment, et nous occupions de façon responsable de tout ce qu'il nous a offert pour vivre, et survivre, avant de nous retrouver ensemble dans son Royaume! Nous, êtres humains, nous sommes autre chose que des plantes ou des animaux! Nous sommes "à la ressemblance de Notre Père"; par Jésus; Grâce à Marie! Cela fait toute la différence bien entendu. Un végétal, un animal n'a pas à discerner, il n'a pas de conscience. Ils nous remercient de nos "faveurs" (respect, intérêt, amour de toute la création de Dieu, ...) en vivant simplement en harmonie avec nous et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, chacun selon sa destinée. Par contre Nous, nous avons à discerner. Le monde prolifère d'êtres humains qui n'utilisent plus leur conscience, puisqu'ils en sont arrivés à se croire égaux ou supérieurs à Dieu. Aussi ils utilisent leur intelligence humaine à se trouver d'autres dieux plus en concordances avec leurs vues. Ainsi sommes-nous, nous qui acceptons cette "pensée unique" de l'homme-dieu, à la merci de toutes les dérives, et les hérésies (poisons spirituels), qui sont représentés dans le monde végétal ou animal par la vermine sous toutes ses formes. La vermine pour nous c'est le Diable et tous ses démons!

Ah si le monde pouvait savoir la place qu'il a pourtant dans le cœur de Dieu! Qu'il pourrait être heureux! :-)

C'est à nous, qui savons, à montrer au monde l'Amour de Dieu, par l'exemple.

Aller! entretemps; Paix du Christ sur chacune et chacun d'entre nous qui visitons Belgicatho.

Écrit par : Mizuki | 04/10/2013