|

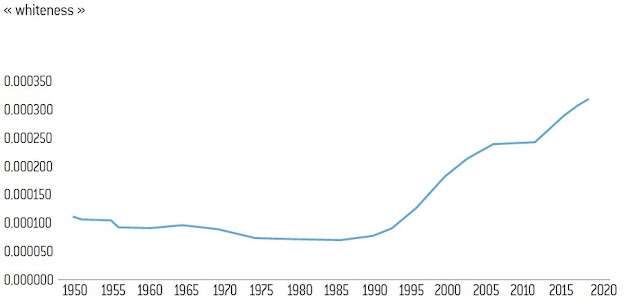

| Fréquence de l’apparition du terme « blanchité » dans le corpus de livres en français mesurée par l’outil Google Books Ngram Viewer de 1950 à 2019 (en %) |

— À quoi ressemble le « woke » moyen ?

— Pour un mouvement qui prône la dissolution de toute norme, le profil sociologique « type » du woke s’avère étonnamment simple à dessiner. Le sondage IFOP réalisé en février dernier a été analysé au début du second volume de cette note, et il s’avère riche en enseignements.

Tout d’abord, notons qu’il n’y a pas de prolétariat woke. La corrélation entre revenus élevés des parents et comportements woke des enfants saute aux yeux. Une analyse de quatre-vingt-dix cas d’intervenants « désinvités » en Amérique révèle que l’étudiant moyen inscrit dans une université où les étudiants ont tenté de restreindre la liberté d’expression est issu d’une famille dont le revenu annuel est supérieur de 32 000 dollars à celui de l’étudiant moyen en Amérique. En France, seuls 40 % des ouvriers ont entendu parler de l’écriture inclusive et seuls 18 % savent de quoi il s’agit, contre 73 % dans les catégories supérieures — 57 % répondant savoir de quoi il s’agit.

Le wokisme est ainsi un « opium des intellectuels », pour reprendre la célèbre formule de Raymond Aron sur le marxisme. Cependant, comme la culture des « élites » a tendance à être imitée par ceux qui souhaiteraient en faire partie, celle-ci pourrait s’étendre progressivement à l’ensemble des classes sociales.

Ensuite, l’âge joue un rôle fondamental. Il n’y a pas non plus de vieux woke. Les woke en France ont généralement entre 18 et 35 ans — l’IFOP n’a pas sondé les moins jeunes. Toutefois, en Amérique, où le wokisme jouit d’une influence depuis plus longtemps que chez nous, on remarque que certains, passé la quarantaine, restent enfermés dans cette idéologie. Là aussi, cela nous permet d’affirmer que cette idéologie est partie pour s’installer durablement dans nos sociétés. Tout système de pensée porté par des jeunes des milieux aisés est voué à gagner rapidement en popularité. Le wokisme est également porté beaucoup plus par des femmes que par des hommes.

L’électorat le plus favorable à l’idéologie woke parmi les quatre électorats les plus conséquents du premier tour de l’élection présidentielle de 2017 s’avère être celui de Jean-Luc Mélenchon. Il est suivi par celui d’Emmanuel Macron, au sein duquel on peut observer un net clivage entre ses électeurs jeunes et plus âgés sur cette question.

|

| Les progressistes et les troubles mentaux |

— Vous montrez que cette pensée pénètre bien les campus états-uniens. Quel en est-il en France ?

— Je dirai plutôt que désormais c’est la pensée des campus états-uniens qui pénètre bien toute l’Amérique ! La question du wokisme là-bas est sans doute le clivage numéro un de leur vie politique, notamment le sujet de la théorie critique de la race, débat qui fait rage chez eux. Le sondeur Frank Luntz estime que ce clivage vient de rentrer dans le top 3 des plus déterminants pour la vie politique britannique, tout en pronostiquant que sur les prochains six à douze mois, le Royaume-Uni devrait suivre « l’exemple » américain.

La grande différence avec les États-Unis, c’est que nous avons en France une gauche anti-woke relativement puissante. Je pense qu’une des raisons pour cela, c’est justement ce contre-modèle américain. Nous ne parlons pas ici dans le vide ! L’expérience du wokisme à (très) grande échelle a déjà eu lieu, et cela s’appelle les États-Unis d’Amérique, version 2021 : une société au clivage élites/peuples encore plus prononcé qu’avant, au vote contestataire extrêmement fort, où tous les sujets sans aucune exception possible sont désormais politisés. Voulons-nous de ce monde-là ? Une part de la gauche française, lucide, comprend très bien, et résiste.

|

| Opinion des Américains sur les entreprises technologiques, par affiliation partisane |

« La gauche universaliste française est plus facilement heurtée par ce discours que celle qui existe dans le monde anglophone, qui possède beaucoup moins d’anticorps intellectuels pour résister. » L’autre raison à mon sens de la résistance d’une part de la gauche à l’idéologie woke est d’ordre intellectuel. Kimberlé Crenshaw, qui a théorisé à la fois l’intersectionnalité et la théorie critique de la race, incarne bien le tournant dans le postmodernisme (aux conséquences inimaginables) vers la fin des années 1980, et au début des années 1990. Le progressisme, qui jusque-là voulait vider les catégories sexuelles et raciales de toute pertinence politique, se retourne contre lui-même, et explique, reprenant les écrits de Jacques Derrida et de Herbert Marcuse, que la meilleure manière de lutter contre une hiérarchie ou un binaire injuste est de les renverser.

On glisse ainsi d’une demande d’égalité à une demande de hiérarchie « à l’envers », où le « dominé » dominerait le « dominant ». La gauche universaliste française est plus facilement heurtée par ce discours que celle qui existe dans le monde anglophone, qui possède beaucoup moins d’anticorps intellectuels pour résister. Ce clivage au sein de la gauche sera déterminant pour la suite du wokisme en France.

— Les wokes sont-ils présents ailleurs que sur les campus ?

— Il faut traiter le wokisme comme une épidémie, dans la mesure où il se traite lui-même positivement de « virus », que ce soit chez Derrida ou chez certaines féministes woke. Or, comme face à toute épidémie, il existe des virologues « rassuristes ». Après les évènements très médiatisés de l’université d’Evergreen en 2017, où un couple de professeurs a dû fuir le campus en craignant pour leur vie, le sujet du wokisme est devenu inévitable. La poussière ne pouvait plus être mise sous le tapis. Du coup, les rassuristes expliquaient que si ce phénomène existait et pouvait parfois être dangereux, il resterait circonscrit uniquement aux campus américains. Ce pronostic fut doublement démenti par la réalité : le wokisme s’est évadé depuis longtemps des campus mais aussi des États-Unis.

L’autre pronostic naïf était de croire que ces jeunes-là quitteraient leurs universités pour se faire remodeler par l’impitoyable monde du travail. C’est justement l’inverse qui s’est produit : ils ont impitoyablement remodelé le monde du travail à leur image, et cela s’est fait aisément dans la mesure où ils sortaient tous de Harvard, Yale, Princeton etc. et pouvaient ainsi rentrer dans l’entreprise de leur choix les mains en haut du guidon.

Du coup, Coca-Cola, Apple, et les GAFAM ont été progressivement contaminés. Depuis la publication de Propaganda d’Edward Bernays en 1928, on sait que le monde publicitaire « anticipe » — mais en réalité fait advenir — les évolutions sociétales dans nos sociétés de l’image. Or, même la CIA fait désormais des publicités en jargon woke ! L’espace public est inondé de publicités wokisantes. J’observe pour la première fois en France des publicités en écriture inclusive, dans des affiches dans le métro, au cinéma, etc. Ce phénomène va s’accentuer. En interne, beaucoup de ces entreprises encouragent ce qui ne peut qu’être décrit comme des séances de rééducation à l’attention des salariés, parfois avec l’objectif de « déblanchir » leurs perceptions du réel.

— Quelles en sont les conséquences ?

— Face à ce que je viens de décrire, comment ne pas s’attendre à une gigantesque réaction des « dominants », surtout lorsque d’un point de vue socio-économique ils appartiennent bien souvent au camp des « dominés » ? L’élection de Trump doit en ce sens être interprétée comme une réaction face au wokisme. Il n’en est pas la cause, malgré ses outrances. D’ailleurs, fait sociologique intéressant, la quasi-intégralité des auteurs cités dans les deux volumes de la note se dit progressiste et de centre gauche, et a écrit leurs ouvrages après l’élection de 2016. J’en déduis qu’ils ont compris que si la gauche non-woke ne faisait rien, elle continuerait à perdre du terrain électoral, coincée entre des populistes de droite (Trump) et des hommes politiques qui se soumettent au wokisme (Biden). De plus, ces deux camps ont tout intérêt à mettre en avant l’autre pour mieux mobiliser leurs bases respectives. Pour citer René Girard, dans le Bouc Émissaire (1982) : « Ils tiennent à leur querelle car ils ne tiennent que par elle. »

On a vu aux dernières régionales les prémices d’un « front républicain à l’envers », où gauche non-woke, centre et droite se sont mis d’accord pour « faire barrage » à certains candidats jugés trop à gauche. Cette évolution — impensable hier encore — du paysage politique français qui constate l’influence grandissante du wokisme est une bande-annonce de grands bouleversements électoraux à venir si l’incendie woke n’est pas éteint.

Source : Marianne

Imprimer

Imprimer