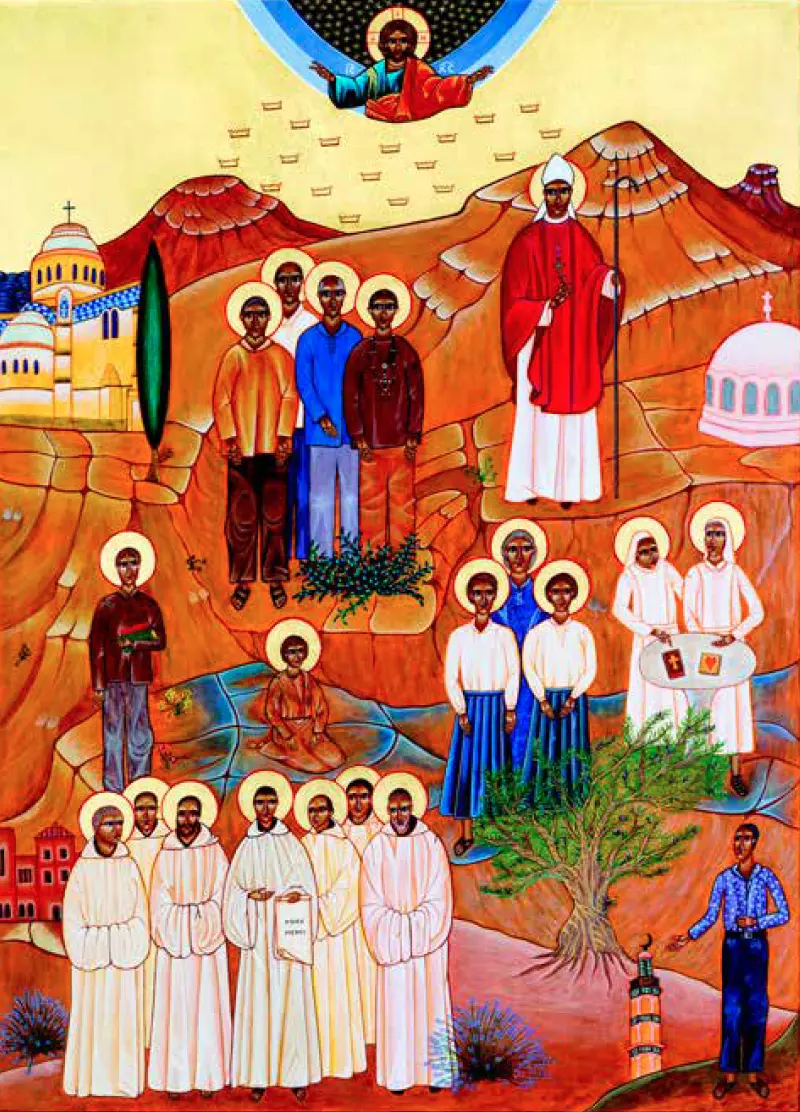

L’exposition et le livre racontent et illustre l’histoire de chacun de ces martyrs, béatifiés le 8 décembre 2018 en Algérie, au Sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz à Oran.

Mais toutes leurs histoires partagent des traits communs qu’il est important de mettre en exergue parce qu’ils touchent à la question vitale de la présence des chrétiens dans la société.

Florissante aux premiers siècles, la présence chrétienne dans l’Algérie actuelle a décliné après la conquête par les musulmans et a pratiquement disparu à partir du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, le retour de leur présence a été lié à la domination coloniale française, mais déjà à l’époque avec une vision différente, incarnée par Charles de Foucauld et par son ermitage parmi les musulmans touareg, à Tamanrasset, au beau milieu du désert du Sahara.

Après la guerre d’indépendance de l’Algérie, qui s’est achevée en 1962, cette « bulle coloniale » a explosé et les pieds-noirs se presque tous réfugiés en France. Les chrétiens restés sur place, tous étrangers, formaient une petite et fragile communauté qui se considérait comme « hôte » du peuple algérien, musulman dans sa totalité. Mais ils ont également voulu partager avec la population la vie et les œuvres, dans un dialogue concernant notamment la foi de chacun.

Avec des accents différents. Si d’un côté, le prieur de Tibhirine, Christian de Chergé, cherchait l’unité malgré les différences entre le christianisme et l’islam, à travers une invocation commune du même Dieu, de son côté Mgr Claverie insistait plutôt sur la spécificité de la foi chrétienne : « Il ne pourra pas il y avoir de rencontre, de dialogue, d’amitié sinon sur la base d’une différence reconnue, acceptée. Aimer l’autre dans sa différence est la seule possibilité de l’aimer ».

Mais les chrétiens sont mis à rude épreuve par la guerre civile qui fait rage en Algérie en 1990, entre l’élite laïque postcoloniale au pouvoir et les musulmans radicaux du Front Islamique du Salut, victorieux aux élections mais empêchés de gouverner.

En 1993, l’aile extrémiste des rebelles, le Groupe Islamique Armé, lance un ultimatum à tous les « étrangers », un mot qui dans leur bouche est également synonyme de chrétiens. Ils ont un mois pour quitter l’Algérie sous peine de mort. Et à peine l’ultimatum arrivé à échéance, la série des assassinats commence.

Que faire ? Partir ou rester ? Pour les chrétiens, c’est leur vie qui est en jeu. L’évêque d’Alger, Henri Teissier, interroge chaque religieux, un par un. Mais leur réponse à tous est de rester. Et le martyr des dix-neuf est le fruit de ce choix.

Deux réponses, en particulier, sont entrées dans l’histoire. Celle d’un moine et celle d’un évêque.

Le moine en question était le prieur de Tibhirine, Christian de Chergé. On a conservé le testament spirituel qu’il a rédigé pendant les jours de l’ultimatum et qui est intégralement reproduit dans le livre consacré aux dix-neuf martyrs d’Algérie. Le cardinal Angelo Scola, qui a créé il y a quelques années la Fondation Oasis pour le dialogue islamo-chrétien et qui parraine l’exposition de Rimini en compagnie de la Librairie éditrice du Vatican l’a défini comme étant « l’une des plus belles pages jamais écrites au XXe siècle ».

Voici comment il commence :

« S'il m'arrivait un jour — et ça pourrait être aujourd'hui — d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays.

Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat.

Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. »

Et en voici les dernières lignes de conclusion, qui s’adressent notamment à son meurtrier :

« Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout.

Dans ce ‘merci’ où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis !

Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux ce merci, et cet ‘à‑Dieu’ envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen ! Inch'Allah !. »

L’autre réponse touchante à la question « partir ou rester ?» est celle de l’évêque d’Oran, Pierre-Lucien Claverie, dans l’homélie qu’il a prononcée à Prouilhe, lieu de fondation de l’Ordre dominicain, le 23 juin 1996, cinq semaines avant d’être tué.

En voici le texte intégral :

« Depuis le début du drame algérien, on m’a souvent demandé : ‘Qu’est que vous faites là-bas ? Pourquoi est-ce que vous restez ? Secouez donc la poussière de vos sandales ! Rentrez chez vous !’.

Chez vous… Où sommes-nous chez nous ? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié. À cause de rien d’autre et de personne d’autre ! Nous n’avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste ou suicidaire. Nous n’avons aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet d’un ami, d’un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus, parce que c’est lui qui souffre là, dans cette violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents. Comme Marie sa mère, comme saint Jean, nous sommes là, au pied de la Croix où Jésus meurt, abandonné des siens, raillé par la foule. Est-ce que ce n’est pas essentiel pour un chrétien d’être là, dans les lieux de souffrances, dans les lieux de déréliction, d’abandon ?

Où serait l’Eglise de Jésus, elle-même Corps du Christ, si elle n’était pas là d’abord ? Je crois qu’elle meurt de n’être pas assez proche de la Croix de Jésus.

Si paradoxal que cela puisse vous paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l’espérance, la fécondité chrétienne, la fécondité de l’Eglise viennent de là. Pas d’ailleurs ni autrement. Tout, tout le reste n’est que poudre aux yeux, illusion mondaine.

Elle se trompe, l’Eglise, et elle trompe le monde lorsqu’elle se situe comme une puissance parmi d’autres, comme une organisation, même humanitaire ou comme un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller, elle ne brûle pas du feu de l’amour de Dieu, fort comme la mort dit le Cantique des Cantiques.

Car il s’agit bien d’amour ici, d’amour d’abord et d’amour seul. Une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Donner sa vie. Cela n’est pas réservé aux martyrs ou du moins, nous sommes peut-être tous appelés à devenir des martyrs témoins du don gratuit de l’amour, du don gratuit de sa vie.

Ce don nous vient de la grâce de Dieu donnée en Jésus-Christ. Et comment traduire ce don, comment traduire cette grâce ? Donner sa vie c’est cela et rien d’autre ! Dans chaque décision, dans chaque acte, donner concrètement quelque chose de soi-même : son temps, son sourire, son amitié, son savoir-faire, sa présence, même silencieuse, même impuissante, son attention, son soutien matériel, moral et spirituel, sa main tendue, sans calcul, sans réserve, sans peur de se perdre. »

Aujourd’hui, c’est l’Italien Davide Carraro, de l’Institut pontifical des Missions étrangères qui est la tête du diocèse d’Oran, comptant 1 600 fidèles de nationalités diverses sur plus de 10 millions d’habitants algériens. Alors que dans le monastère de Tibhirine – dont les cinq moines actuels ont déménagé au Maroc, à Midelt, également dans les montagnes de l’Atlas – c’est aujourd’hui une communauté du Chemin Neuf, qui garde vivante la mémoire des martyrs pour les visiteurs.

— — —

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l'hebdomadaire L'Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.

Ainsi que l'index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.

Imprimer

Imprimer

Commentaires

Le martyre du Bx Père Christian de Chergé et ses compagnons, moines Trappistes de Tibherine, tués par les djihadistes (†1996) (21 mai)

https://youtu.be/FHaysRvY1Hk

Thèmes abordés : Le mystère de l’islam ; Le regard de frère Christian de Chergé et de l’Eglise sur l’islam ; Les assassins (Djamel Zitouni) iront-ils en enfer ?

Le 21 mai 1996, un communiqué du Groupe Islamique Armé, organisation extrémiste algérienne, annonce qu’a eu lieu l’exécution des sept Moines Trappistes enlevés deux mois auparavant au Monastère Notre Dame de l’Atlas. C’est le point final d’un itinéraire de témoignage évangélique poussé jusqu’à rendre présent l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, au cœur de la haine qui se répand entre les hommes. A ses côtés, ses frères Bruno, Célestin, Christophe, Luc, Michel et Paul seront là pour partager jusqu’à la mort toute joie et toute douleur, toute angoisse et toute espérance, pour donner totalement leur vie à Dieu et à leurs frères algériens.

Écrit par : Arnaud Dumouch | 26/08/2025