De Thomas O'Reilly sur The European Conservative :

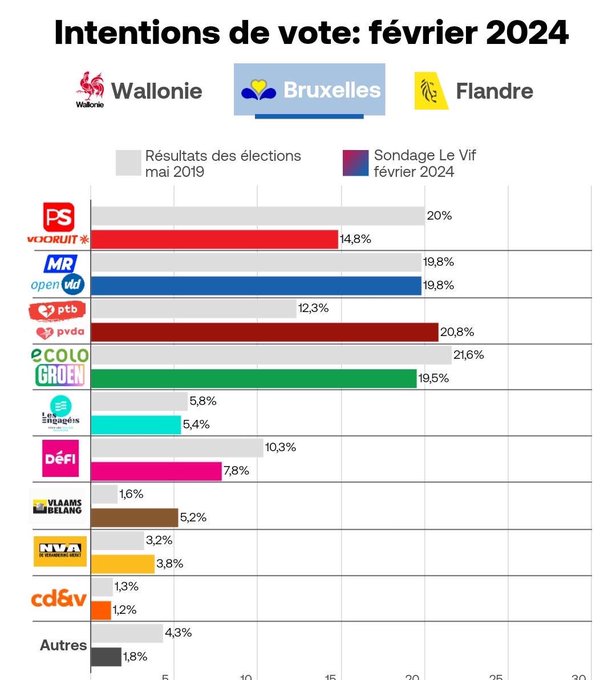

Les communistes en tête des sondages à Bruxelles, soutenus par le vote musulman

L'antisémitisme a fait un bond dans la capitale de l'UE en réponse à la guerre d'Israël contre les terroristes islamistes du Hamas.

22 février 2024

Un parti marxiste-léniniste disposant d'une forte base électorale islamique est en tête des sondages dans la ville de Bruxelles avant les élections nationales et européennes, devançant les anciens libéraux et Verts wallons, et ralliant les électeurs musulmans mécontents de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le Parti des travailleurs de Belgique (PTB) a gagné en popularité au cours de la dernière décennie en s'appuyant sur les électeurs turcs et arabes grâce à son "antisionisme" affirmé. Il semble aujourd'hui être le parti politique le plus populaire de Bruxelles, avec 21 % du soutien de l'opinion publique, grignotant des voix auparavant détenues par d'autres obédiences socialistes.

Cette ramification maoïste est depuis longtemps accusée d'antisémitisme ; elle a même brûlé l'effigie d'un juif orthodoxe lors d'une manifestation. Le PTB a récemment été critiqué pour son soutien tacite aux massacres perpétrés par le groupe terroriste Hamas le 7 octobre en Israël.

Le leader du PTB, Raoul Hedebouw, soutient le port du voile islamique pour les filles dès l'âge de huit ans, tandis que son parti dans son ensemble s'est attiré une condamnation quasi universelle pour avoir attribué les attentats de Bruxelles de 2016 à la politique étrangère de l'Occident.

L'analyste de sondages Nassreddin Taibi affirme que les anciens maoïstes marginaux du PTB ont profité d'une "rhétorique résolument pro-palestinienne qui trouve un écho favorable auprès de l'important électorat musulman de Bruxelles", un bloc électoral islamique qui représente environ un quart de la population de la ville, d'après les chiffres du recensement.

Le parti détient actuellement 10 des 75 sièges du Parlement wallon et soutient la campagne de boycott BDS contre Israël et la dissolution de l'alliance militaire de l'OTAN.

Malgré l'apparence d'une ville européenne sereine et le prestige d'être la capitale de l'UE, Bruxelles a dû faire face à la montée de l'islamisme populaire, qui a coïncidé avec l'essor de la narco-criminalité au cours de la dernière décennie. Ce mois-ci, une guerre de territoire sanglante a éclaté entre des gangsters marocains et algériens rivaux.

Séparément du PTB, d'autres obédiences socialistes belges sont transformées par la présence de caucus islamiques numériquement forts; un député socialiste d'origine turque populaire dans les ghettos du nord a refusé de démissionner après avoir invité un imam à lire des extraits antisémites du Coran au parlement bruxellois la semaine dernière.

La Belgique n'est pas la seule à assister à la montée rapide de la politique fusionnelle islamo-gauchiste. Un nouveau parti lancé par la diaspora turque espère entrer au Bundestag allemand. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, "Gaza George" Galloway est désormais le favori des bookmakers pour remporter l'élection partielle de Rochdale, avec un fort soutien des électeurs musulmans d'origine pakistanaise, alimenté par l'animosité envers le parti travailliste pour son soutien équivoque à Israël après le pogrom du Hamas.

Les élections fédérales se tiendront en Belgique le 9 juin, les médias grand public lançant des avertissements superficiels sur la montée de l'"extrême droite" - citant le parti séparatiste flamand Vlaams Belang, qui devrait obtenir son meilleur résultat à ce jour. Pourtant, l'état de la politique municipale dans la capitale belge devrait attirer ailleurs l'attention des commentateurs.

Thomas O'Reilly est un journaliste irlandais qui travaille pour The European Conservative à Bruxelles. Il a suivi une formation en sciences chimiques et en journalisme.