De kath.net/news :

Nouveau rapport sur l'Iran : le nombre d'arrestations de chrétiens double

27 février 2026

Implication croissante des Gardiens de la révolution islamique dans les arrestations de chrétiens ; persécution ciblée des personnes impliquées dans la distribution de Bibles ; mauvais traitements sévères infligés aux prisonniers chrétiens.

Vienne (kath.net/Open Doors) / L'année dernière, le nombre de chrétiens arrêtés en Iran pour leurs convictions ou activités religieuses a presque doublé par rapport à 2024. C'est l'une des conclusions de « Boucs émissaires », un nouveau rapport sur la violation des droits des chrétiens en Iran. Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre Open Doors, Article18, CSW et Middle East Concern. Il met en lumière la manière dont la République islamique d'Iran présente les chrétiens comme une menace pour la sécurité et les désigne comme boucs émissaires, notamment depuis la guerre des douze jours contre Israël. Les autorités qualifient les chrétiens de « mercenaires du Mossad ».

Augmentation des arrestations et aggravation des peines : outre l'augmentation des arrestations, d'autres tendances inquiétantes sont apparues l'année dernière.

- En 2025 (57), plus de deux fois plus de chrétiens ont été emprisonnés, exilés ou condamnés au travail forcé qu’en 2024 (25).

- On observe une nette tendance à l'alourdissement des peines. Bien que seulement 73 chrétiens aient été condamnés l'an dernier, contre 96 en 2025, la durée totale des peines (280 ans) est supérieure à celle de 2024 (263 ans). Parallèlement, au moins 11 chrétiens seront condamnés à des peines de prison de 10 ans ou plus en 2025.

- Implication croissante des Gardiens de la révolution islamique dans les arrestations de chrétiens ; persécution ciblée des personnes impliquées dans la distribution de Bibles ; mauvais traitements sévères infligés aux prisonniers chrétiens.

Ce rapport fait suite à la répression brutale des manifestations nationales qui ont débuté fin 2025, ainsi qu'à la recrudescence des protestations et des actes de résistance dans le pays.

Steve Dew-Jones, directeur de l'information d'Article18, organisation partenaire de Portes Ouvertes, explique : « Le régime actuel tente de présenter les minorités comme des ennemies de l'Iran, de mèche avec Israël, les États-Unis et l'Occident, et d'en faire des boucs émissaires. Au cours de l'année écoulée, il a intensifié cette rhétorique, condamnant notamment les chrétiens évangéliques comme des agents « sionistes » de l'Occident et des « éléments entraînés ». »

Les chrétiens restent fermes dans leur foi et leur résistance.

« Rien de tout cela n’a dissuadé la minorité chrétienne d’Iran de rejoindre des millions d’autres personnes dans les rues pour protester », explique Dew-Jones. « Nous savons qu’au moins 19 chrétiens ont été tués par les forces de sécurité iraniennes, dans un contexte de massacres estimés à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous examinons actuellement plusieurs autres rapports qui pourraient porter le nombre de chrétiens tués à plus de 40. En effet, parmi les victimes figuraient des Iraniens de toutes confessions et des personnes sans appartenance religieuse, alors que la nation tout entière se soulevait pour exiger un avenir différent.

» « Les chrétiens ont été parmi les premiers à subir la cruelle réalité de la vie sous la République islamique », ajoute Mansour Borji, directeur exécutif d’Article18. « Moins de 200 heures après la révolution de 1979, un prêtre anglican a été tué dans son presbytère. Cette brutalité se poursuit depuis. » Chaque année, de nombreux chrétiens sont arrêtés et emprisonnés dans des conditions épouvantables pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion, un acte aussi simple que de prier ensemble dans des églises de maison étant perçu comme un acte de désobéissance civile.

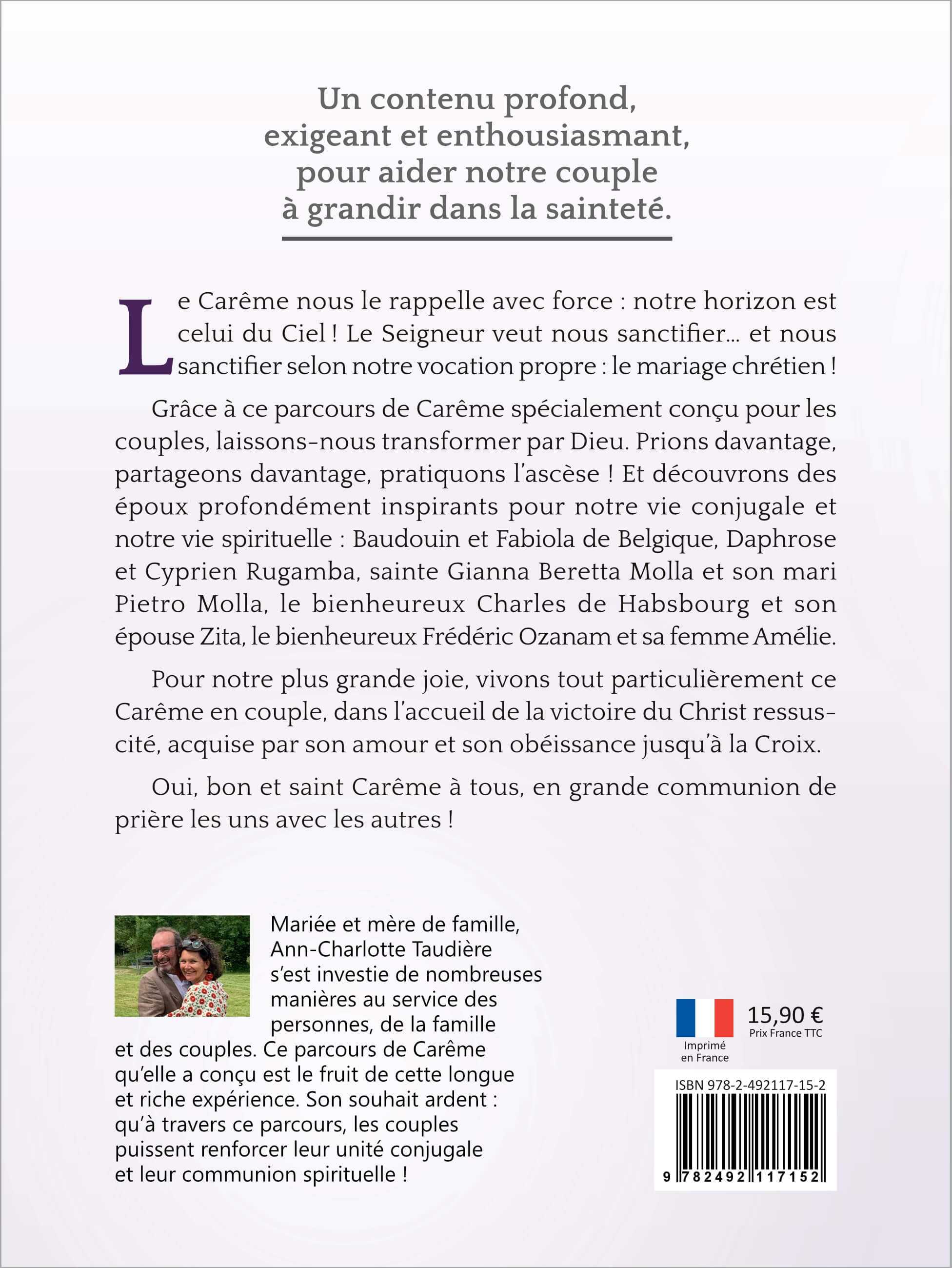

Ce parcours, très agréable à lire et à suivre, présente de nombreux atouts :

Ce parcours, très agréable à lire et à suivre, présente de nombreux atouts : Le programme quotidien, qui prend place dans une vie de prière et de partage, a été voulu accessible, concret, nourrissant et enthousiasmant :

Le programme quotidien, qui prend place dans une vie de prière et de partage, a été voulu accessible, concret, nourrissant et enthousiasmant :

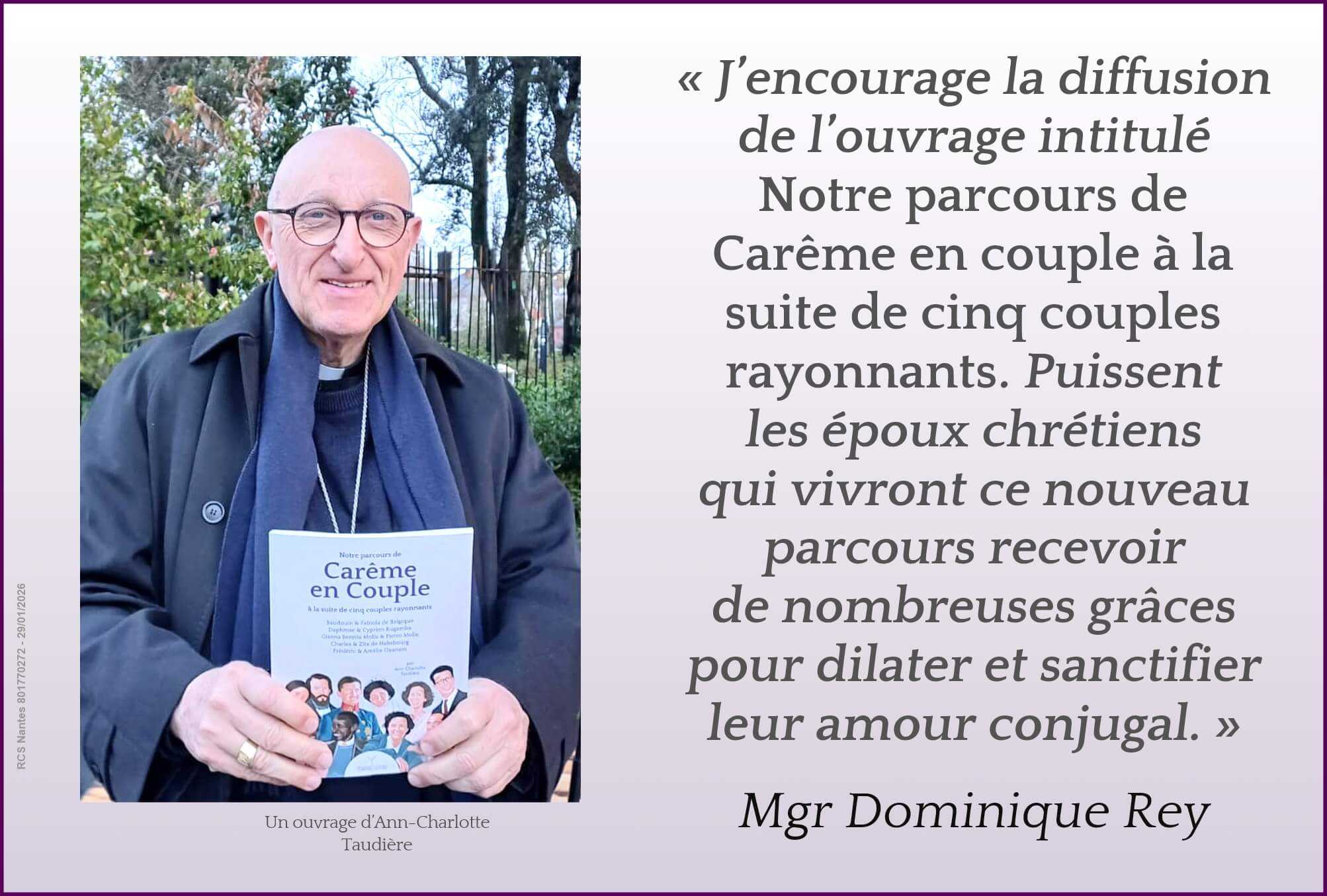

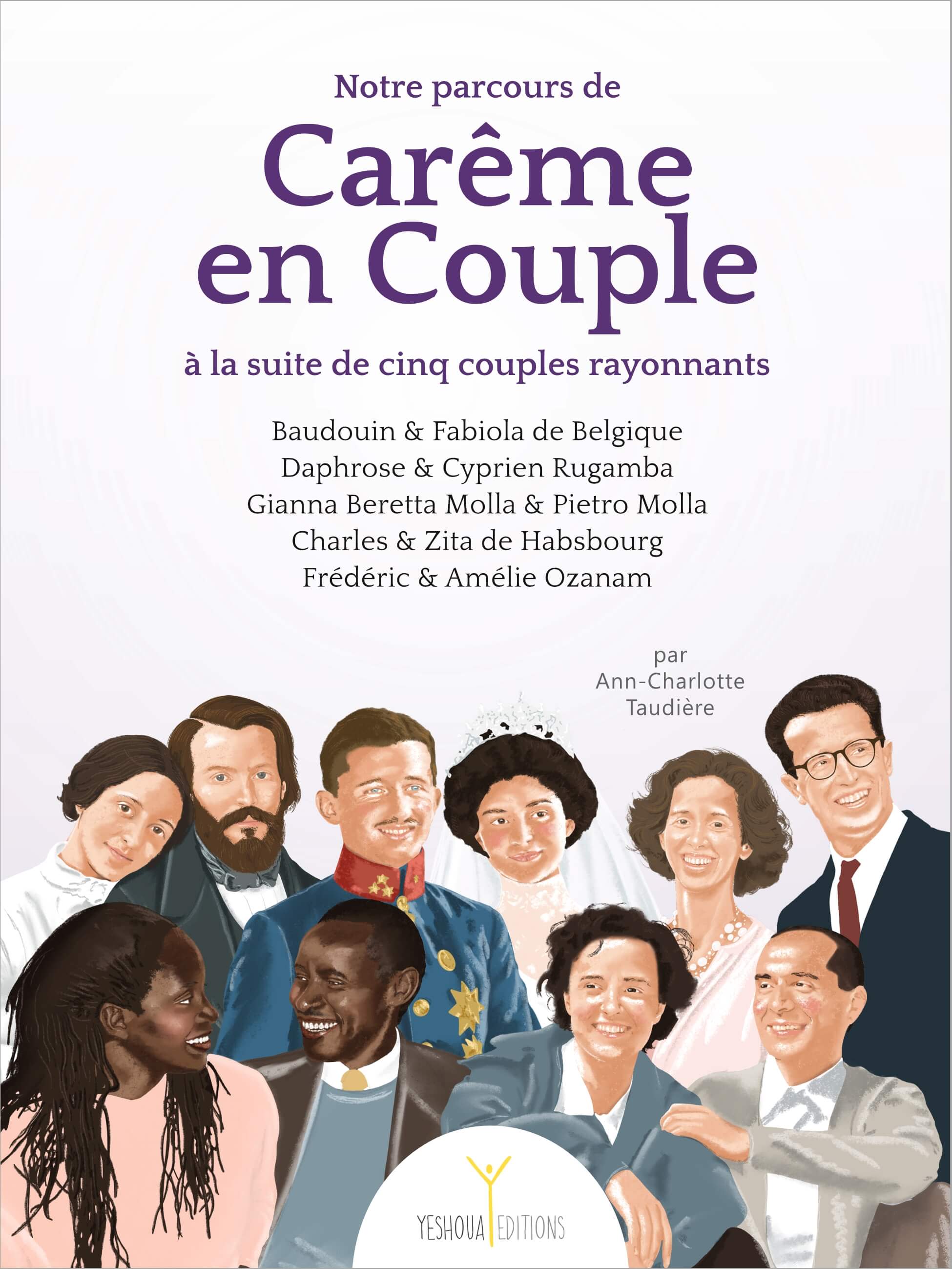

En publiant Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants, la Maison d’édition Yeshoua Éditions veut contribuer à proposer de bonnes lectures : les époux chrétiens ont tant besoin d’être aidés pour vivre pleinement leur mission au service du monde, de l’Eglise, de leur famille.

En publiant Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants, la Maison d’édition Yeshoua Éditions veut contribuer à proposer de bonnes lectures : les époux chrétiens ont tant besoin d’être aidés pour vivre pleinement leur mission au service du monde, de l’Eglise, de leur famille.