10 mai 2025

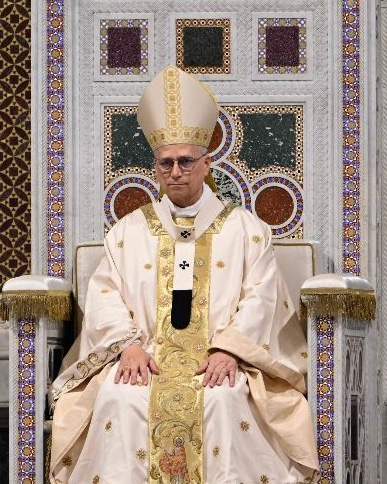

Robert François Prévost est devenu le pape Léon XIV. Avant le 8 mai 2025, le nom de Prévost était inconnu de la plupart des gens, mais il est aujourd'hui le pasteur en chef de plus d'un milliard de catholiques. Catholiques orthodoxes et modernistes ont célébré sa victoire, tandis que des sceptiques se sont fait entendre des deux côtés. Cela reflète le fait que Prévost était présenté comme un « candidat de compromis » et soutenu par des prélats influents des deux côtés. Orthodoxes et modernistes semblent penser, ou espérer, que le nouveau pape penche davantage dans leur direction, les fidèles orthodoxes étant particulièrement optimistes après son choix vestimentaire plus traditionnel et sa première messe papale orthodoxe. Donc, pour le dire crûment, la vraie question est : qui s'est fait avoir ?

Pour bien comprendre notre nouveau pape, il pourrait être utile d’examiner ses déclarations passées, ses actions et sa carrière générale, en commençant par sa récente ascension à Rome.

L'ascension fulgurante

Une poignée d'excellents analystes savaient suivre Prévost et le compter parmi les papabile depuis sa nomination au cardinalat il y a moins de deux ans, peu après sa nomination au poste de préfet du Dicastère des évêques. Avant 2023, presque personne n'avait entendu parler de lui. Puis, François l'a soudainement nommé préfet, en remplacement de Marc Ouellet, en poste depuis sa nomination par le pape Benoît XVI en 2010.

Ouellet lui-même était à l'origine un « conservateur » modéré et fut l'un des rares prélats à rester longtemps en poste sous François. Malgré ce traitement « généreux », François éroda progressivement son autorité de fait, nommant son propre fidèle, le Brésilien Ilson de Jesus Montanari, comme nouveau secrétaire fin 2013, représentant de François avec une influence démesurée.

Des sources indiquaient que François souhaitait depuis des années que Montanari devienne le nouveau préfet, mais qu'il refusait ce poste. De ce fait, Prévost n'était pas le premier choix de François, ni peut-être même le deuxième ou le troisième, pour être le nouveau préfet (la rumeur courait que ce serait également le cas pour Fernandez, nouveau préfet du Dicastère de la Doctrine de la Foi), car des sources internes suggéraient que Cupich, et peut-être même McElroy, étaient pressentis pour ce poste.

Montanari resta secrétaire et la rumeur courait qu'il jouissait d'une influence considérable. De plus, les alliés américains de François continuèrent à contourner le nonce apostolique pour que les États-Unis poussent directement François à promouvoir des évêques radicaux.

C'est pourquoi il est étrange de voir Prevost accusé d'être responsable de la nomination de McElroy à Washington, alors que ce sont les cardinaux libéraux Cupich et Tobin qui l'avaient ardemment défendue. Si Prevost était un progressiste radical, n'aurait-il pas fait pression pour de telles promotions sans que Cupich ait besoin de rencontrer François ?

Il semble évident que Prévost a été promu durant la dernière phase du pontificat de François, alors que divers prélats puissants se disputaient l'influence, et qu'il agissait avec modestie et professionnalisme. Alors que François se rétablissait temporairement, après sa sortie de l'hôpital et ne pouvant rencontrer que de temps en temps des prélats comme Prévost, et non Cupich, deux nouveaux archevêques furent nommés aux États-Unis (McKnight et McGovern), tous deux d'orientation conservatrice modérée plutôt que moderniste.

De même, la persécution de l'évêque français pro-traditionnel Dominique Rey de Fréjus-Toulon fut initiée sous Ouellet et soutenue par lui, et encouragée par certains évêques français hostiles, ainsi que par Parolin. Prévost hérita de ce problème.

Enfin, le limogeage de Mgr Strickland, qui a débuté par une visite apostolique en juin 2023, est sans doute le seul exemple où Prevost aurait pu jouer un rôle important. Les sources divergent quant à savoir si c'est le pape François qui a ordonné la visite ou Prevost, mais ce dernier n'avait probablement pas le choix, car il était très nouveau à son poste et Strickland critiquait parfois sévèrement le pape François sur Twitter. Strickland lui-même semble satisfait, ou du moins pas mécontent, de l'élection de Prevost.

Étrange alliance de partisans

Le pape Léon XIV aurait été élu grâce au soutien massif du bloc conservateur, notamment du cardinal Dolan. Il aurait toutefois rencontré le cardinal Burke en préparation du conclave (un journaliste du Corriere della Sera l'a vu en personne devant l'appartement de Burke). Cependant, cette information est restée relativement secrète. Au départ, la rumeur courait que le cardinal Maradiaga, originaire du Honduras et entaché de scandales, soutenait sa candidature, mais Maradiaga est parti plus tôt que prévu. On prétendait qu'il était contrarié par le fait que des dizaines de cardinaux nommés par le pape François trahissaient le pape défunt.

On a ensuite affirmé que Prévost bénéficiait du soutien du moderniste radical Cupich et du conservateur modéré Pierre. Ce curieux mélange de soutiens illustre parfaitement le profil mystérieux dont jouissait Prévost.

Bien que Pierre ait été considéré comme un anti-traditionaliste ces dernières années, il est en réalité un conservateur qui s'est traditionnellement opposé à la contraception, aux unions civiles pour les homosexuels, à l'engagement du clergé dans la politique de gauche et à la nomination d'évêques libéraux. Il a débuté comme nonce aux États-Unis en 2016 et n'a manifesté aucune hostilité envers le traditionalisme pendant au moins cinq ans. Même après la publication de Traditionis Custodes, il n'a pas été le premier à l'appliquer sévèrement et, fin 2022, il a fini par agir principalement au nom de Rome.

Pierre et Cupich ont été des adversaires constants, notamment sur la nomination des évêques américains, mais les deux prélats ont soutenu Prevost, peut-être parce qu'il était un ancien collègue avec lequel ils avaient tous deux bien travaillé.

Vues récentes en tant que préfet

Durant son mandat de préfet, Prévost a joué la carte de la discrétion et n'a accordé que quelques entretiens, ne permettant qu'une compréhension superficielle de l'homme. Il donnait l'impression d'être favorable à une réforme dans la continuité. Contrairement à Fernandez (préfet de l'ancien Saint-Office), il a clairement travaillé selon les procédures établies et sur la base du consensus, en consultant les autres membres en séance plénière. François avait déjà nommé trois femmes membres du dicastère avant de nommer Prévost préfet. Prévost a quelque peu minimisé leur rôle.

En ce qui concerne une plus grande implication des laïcs dans la nomination des évêques, il s’est clairement opposé à une véritable démocratisation et a soutenu le rôle traditionnel des nonces, qui se contentaient de consulter les plus fidèles avant de faire des recommandations.

Son profil de poste pour les évêques a irrité certains ultraconservateurs, car il a clairement essayé de s'adapter au nouveau statu quo sous François, mais il n'a pas nié que les évêques devraient défendre la doctrine, il a simplement souligné que présenter l'amour du Christ était encore plus crucial.

Nous sommes souvent préoccupés par l'enseignement de la doctrine, par la manière de vivre notre foi, mais nous risquons d'oublier que notre première tâche est d'enseigner ce que signifie connaître Jésus-Christ et de témoigner de notre proximité avec le Seigneur. Cela passe avant tout par la communication de la beauté de la foi, la beauté et la joie de connaître Jésus. Cela signifie que nous la vivons nous-mêmes et que nous partageons cette expérience.

Il a ouvertement rejeté les appels à l'ordination des femmes diacres et prêtres. Concernant le débat houleux sur l'autorité doctrinale des conférences épiscopales nationales lors de la phase finale du Synode sur la synodalité en 2024, il s'est exprimé avec modération et prudence :

Chaque conférence épiscopale doit avoir une certaine autorité pour dire : « Comment allons-nous comprendre cette [doctrine] dans la réalité concrète où nous vivons ? » Cela ne signifie pas que les conférences épiscopales vont rejeter l’autorité doctrinale du pape, mais qu’elles vont l’appliquer dans le contexte particulier où elles vivent.

« La synodalité ne signifie pas que tout d’un coup, il y aura une manière pleinement démocratique, de type assemblée, d’exercer l’autorité dans l’Église. »

« La primauté de Pierre et des successeurs de Pierre, de l’évêque de Rome, du pape, est quelque chose qui permet à l’Église de continuer à vivre la communion de manière très concrète. »

« La synodalité peut avoir un grand impact sur notre façon de vivre dans l'Église, mais elle n'enlève rien à ce que nous appelons la primauté. »

Il a même essayé de dissiper la confusion concernant d'éventuelles propositions plus radicales (qu'il a rejetées), soulignant que le texte original parlait d'une « sorte d'autorité doctrinale » pour les conférences épiscopales plutôt que d'une forme plus absolue d'autorité doctrinale.

Ironiquement, il n'a pas cité comme exemple les prières belges pour les relations homosexuelles ou les diverses applications d'Amoris Laetitia, mais le refus africain de mettre en œuvre la Fiducia Supplicans (François et Fernandez voulaient tous deux que l'autorité sur le document soit laissée à chaque évêque africain).

Il a interprété de manière nuancée les enseignements de François sur les migrants et a reconnu les problèmes causés par leur arrivée dans différents pays, tout en souhaitant rechercher une solution humaine.

On prétend également qu'il aurait soutenu l'idée que François autorise la communion aux divorcés remariés. Cette affirmation semble remonter au rapport du Collège des cardinaux et à une citation d'EWTN, mais elle n'est pas étayée par des citations précises, et il n'est même pas précisé quand ni comment Prévost était censé l'avoir soutenue. En tant qu'évêque du Pérou, il n'est pas connu qu'il ait utilisé Amoris Laetitia pour permettre aux divorcés remariés de recevoir la communion. Lorsqu'il est devenu préfet, la controverse s'était apaisée depuis environ cinq ans.

Il a également pris la place d'Ouellet en travaillant avec Parolin et Ladaria dans une autre tentative pour tenter d'arrêter le chemin synodal allemand en juillet 2023. Après que Fernandez ait remplacé Ladaria, il semble y avoir eu une brève accalmie dans la lutte avec les évêques allemands, jusqu'au début de 2024, après que Fernandez ait été discrédité en raison de la réaction contre Fiducia Supplicans.

Enfin, de nombreuses rumeurs, provenant de sources diverses, circulent selon lesquelles il célébrerait souvent la messe traditionnelle, même après Traditionis Custodes . Cette information n'a pas encore été confirmée (si elle provient d'une source totalement fiable, Rorate la communiquera ; il n'y a rien à ce jour ).

Contexte plus profond

Originaire de Chicago d'ascendance mixte, notamment italienne, française, espagnole et créole louisianaise, Prevost est devenu augustinien et prêtre au début des années 1980, a obtenu une licence en droit canonique en 1984, puis un doctorat en droit canonique en 1987, est allé comme missionnaire au Pérou, servant comme chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas de 1985 à 1986, puis a quitté le Pérou pour servir comme directeur des vocations et directeur des missions de la province augustinienne de Notre-Dame du Bon Conseil (Midwest des États-Unis), à Olympia Fields, dans l'Illinois, et finalement il est retourné au Pérou où il a passé plus d'une décennie à la tête du séminaire augustinien de Trujillo, a enseigné le droit canonique au séminaire diocésain, a été préfet des études et a agi comme juge au tribunal ecclésiastique régional.

De retour aux États-Unis en 1998, il fut élu à la tête des Augustins à deux reprises, de 2001 à 2013. Il participa à un synode à Rome en 2012 sous la présidence du pape Benoît XVI, où il s'exprima avec critique envers les médias modernes laïcs et anticatholiques, et leur promotion de l'avortement, de l'euthanasie et de l'homosexualité. Il critiquait ouvertement le mode de vie homosexuel et les familles dites homosexuelles. La personne la plus proche d'une inspiration intellectuelle spirituelle semble avoir été saint Augustin et le cardinal conservateur Prosper Grech .

Le pape François l'a nommé évêque de Chiclayo, au Pérou, en 2014 (il avait déjà refusé cette fonction à deux reprises). Il a fait preuve d'une telle efficacité qu'il a fini par être élu vice-président de la Conférence épiscopale péruvienne.

Informations de Twitter

Parallèlement, en 2011, il a également créé un compte Twitter qu'il a fini par utiliser avec parcimonie. Il suivait principalement Vaticannews et des chaînes similaires liées au Vatican et aux Augustins. Les deux médias catholiques qu'il suivait étaient Cruxnow et EWTN (en plusieurs langues). Il a également suivi ses deux collègues américains du Dicastère des évêques, Cupich et Tobin, mais aucun autre prélat progressiste (à l'exception sans doute de Scicluna, dont l'importance réside principalement dans la lutte contre les abus).

Tout au long des années 2011 et 2012, il a publié des messages positifs concernant sa rencontre avec le pape Benoît XVI, l'archevêque Chaput et des questions liées à l'ordre augustinien.

Même après son élection, le ton de François est resté inchangé en 2013 et 2014. Il a retweeté des messages du cardinal Scola, candidat conservateur finaliste lors du conclave de 2013, ainsi que des propos concernant le pape émérite Benoît XVI, et a publié des articles concernant le cardinal Francis George. Originaire de Chicago, Prevost a rencontré George à plusieurs reprises et s'est montré très proche de lui, notamment lors de sa dernière année. Il a même publié une photo d'anniversaire de George en fauteuil roulant.

Ses tweets ont montré des préoccupations pro-vie constantes avec un rejet de l'avortement, de l'euthanasie et de la contraception artificielle, y compris le mandat de contraception de l'administration Obama.

Il a également republié des publications de la Conférence épiscopale péruvienne critiquant l'idéologie du genre et réaffirmant que la famille est composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Son seul tweet sur la controverse autour d'Amoris Laetitia a été un retweet d'un article du Catholic News Service qui citait le cardinal Schönbörn affirmant qu'Amoris Laetitia avait développé la doctrine de l'Église, sans la modifier. Cette explication a été brièvement populaire parmi les partisans du pape , les modérés et les conservateurs modérés.

Lorsqu'il publiait des propos pro-migrants ou antiracistes, il s'agissait souvent de prélats conservateurs comme le cardinal DiNardo ou l'archevêque Gomez. Prevost n'a commencé à retweeter des articles de Cupich que fin 2016, et même de manière assez sporadique au début. À l'approche de l'élection présidentielle de 2016, il n'a republié qu'un seul tweet critique à l'égard de Trump, à l'été 2015, et il s'agissait d'un tweet du cardinal Dolan.

Il a retweeté un message d'EWTN, qui attribuait la défaite électorale d'Hillary Clinton à son ignorance des électeurs pro-vie.

Et il a également republié un tweet de James Martin, une fois en 2017, lorsqu'il exprimait son soutien aux réfugiés syriens.

Il a également retweeté un message citant la critique de l'idéologie du genre par le cardinal Muller.

Le seul changement notable réside dans le fait qu'il a progressivement tweeté davantage sur l'environnement, les migrants et l'aide aux plus démunis, tout en continuant à s'exprimer sur des questions pro-vie et pro-famille. Enfin, il a également appelé à l'abolition de la peine de mort, sans toutefois la qualifier d'inadmissible.

Évaluation globale

Globalement, il apparaît clairement orthodoxe sur les questions d'avortement, d'euthanasie, de contraception, de LGBT, de nomination des évêques et d'ordination des femmes, tandis que sa position sur la communion des divorcés remariés et le célibat des prêtres semble difficile à cerner avec certitude. Il semble également adhérer à une conception orthodoxe de la foi, la considérant comme immuable, et les évêques comme de simples serviteurs de celle-ci. Sa position actuelle sur la migration apparaît également plutôt modérée.

Ses véritables cas tests seront :

*Traiter des groupes d’étude synodaux et des développements en vue de l’assemblée ecclésiale de 2028.

*Assurer une réponse pastorale orthodoxe à la polygamie en Afrique.

*Nouvelles nominations curiales et cardinalices ; l’Église a besoin de sang neuf.

Le dernier point est particulièrement important : le personnel est une question de politique . Si le nouveau pape parvient à rétablir l’ordre à la Curie, il pourra rétablir l’ordre dans l’Église. S’il dispose de collaborateurs compétents et parvient à mettre fin aux hérésies en Allemagne, la normalité pourra revenir dans l’Église et peut-être alors Traditionis Custodes et Amoris Laetitia seront-elles réinterprétées, réappliquées de manière orthodoxe, ou carrément abrogées.

Nous pouvons prier et espérer.