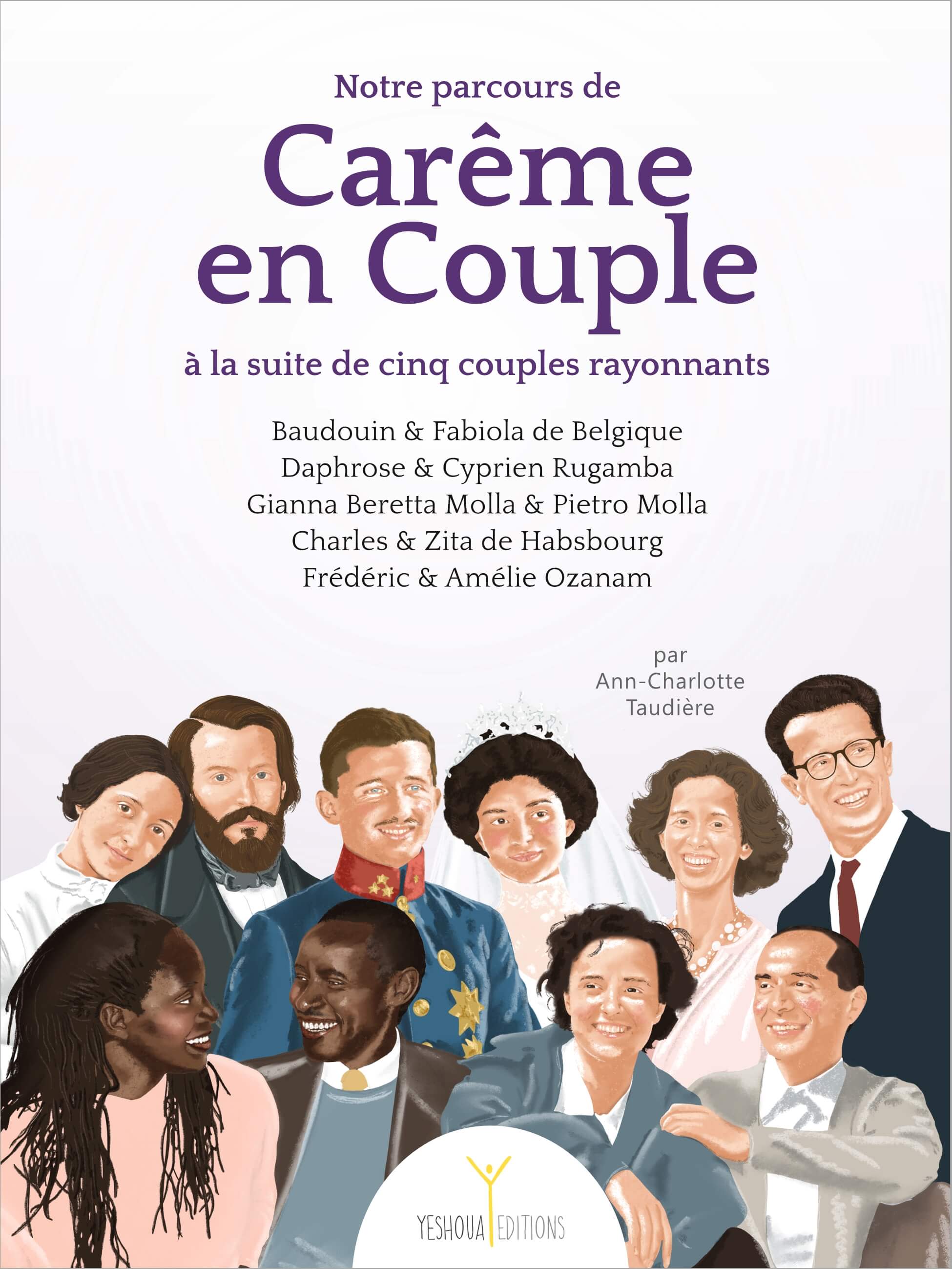

Avis aux époux chrétiens : voici pour vous un nouveau parcours, concret, exigeant et enthousiasmant, tout spécialement conçu pour la période du Carême, à la suite de :

Baudouin & Fabiola de Belgique

Daphrose & Cyprien Rugamba

Sainte Gianna Beretta Molla & son mari Pietro Molla

Le bienheureux Charles de Habsbourg & son épouse Zita

Le bienheureux Frédéric Ozanam & sa femme Amélie

Le Carême nous le rappelle avec force : notre horizon est celui du Ciel ! Le Seigneur veut nous sanctifier… et nous sanctifier selon notre vocation propre : le mariage chrétien !

Grâce à ce parcours de Carême, présenté sous la forme d’un ouvrage, laissons-nous transformer par Dieu. Prions davantage, partageons davantage, pratiquons l’ascèse !

Pour notre plus grande joie, vivons tout particulièrement ce Carême en couple, dans l’accueil de la victoire du Christ ressuscité, acquise par son amour et son obéissance jusqu’à la Croix.

En achetant dès maintenant ce bel et bon ouvrage sur Credofunding, vous aiderez au succès de ce parcours de Carême. Vous recevrez votre (ou vos) exemplaire(s) dans les jours qui suivront votre achat (nous sommes très réactifs pour les expéditions).

Nous vous souhaitons un bon et saint Carême à tous, en grande communion de prière les uns avec les autres !

● Il veut aider les époux à cheminer d’une manière toute spéciale à deux pendant le temps du Carême, en vue de faire croître leur unité conjugale et leur communion spirituelle.

● Il vise à favoriser les progrès de foi, d’espérance et de charité des époux chrétiens, et à les stimuler dans leur désir de devenir des saints.

● Il espère contribuer, pour les couples qui fondent leur alliance sur le sacrement de mariage, à un regain spirituel et à un renouveau de leur amour conjugal.

● Il permet d’aborder entre époux des thèmes importants, et notamment : la compréhension mutuelle, la paix en famille, le pardon à donner et recevoir, le dialogue et l’écoute, la transmission de la foi, la communion des cœurs et des corps, la place accordée au travail, le service des autres, le partage, le lien avec les belles-familles et les amis, la prière en couple…

● Il constitue une magnifique occasion de se laisser édifier par de belles figures d’époux chrétiens : Baudouin et Fabiola de Belgique, Daphrose et Cyprien Rugamba, sainte Gianna Beretta Molla et son mari Pietro Molla, le bienheureux Charles de Habsbourg et son épouse Zita, le bienheureux Frédéric Ozanam et sa femme Amélie.

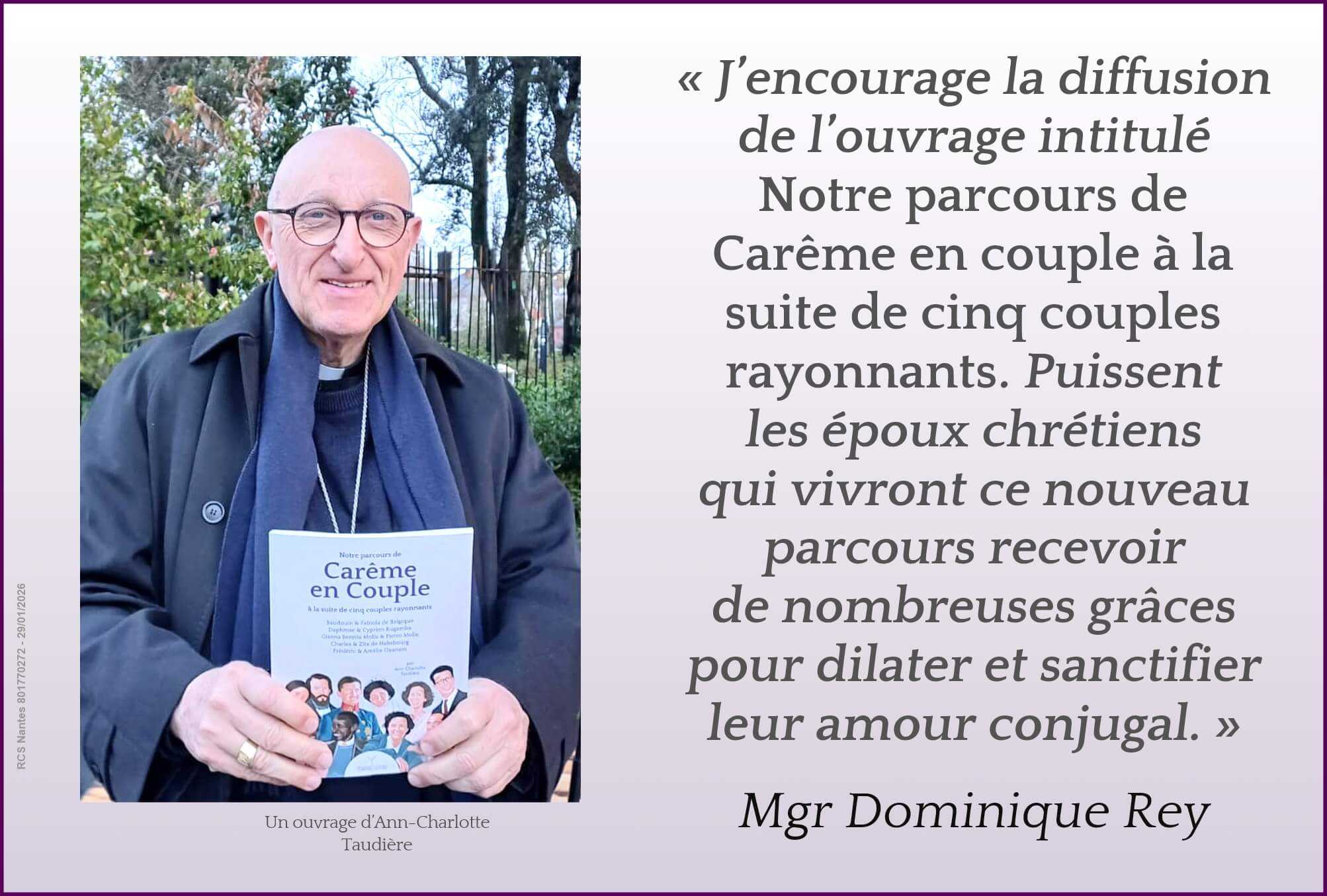

L’auteur de ce parcours :

Mariée et mère de famille, Ann-Charlotte Taudière s’est investie de nombreuses manières au service des personnes, de la famille et des couples. Ce parcours de Carême qu’elle a conçu est le fruit de cette longue et riche expérience. Son souhait ardent : qu’à travers ce parcours, les couples puissent renforcer leur unité conjugale et leur communion spirituelle !

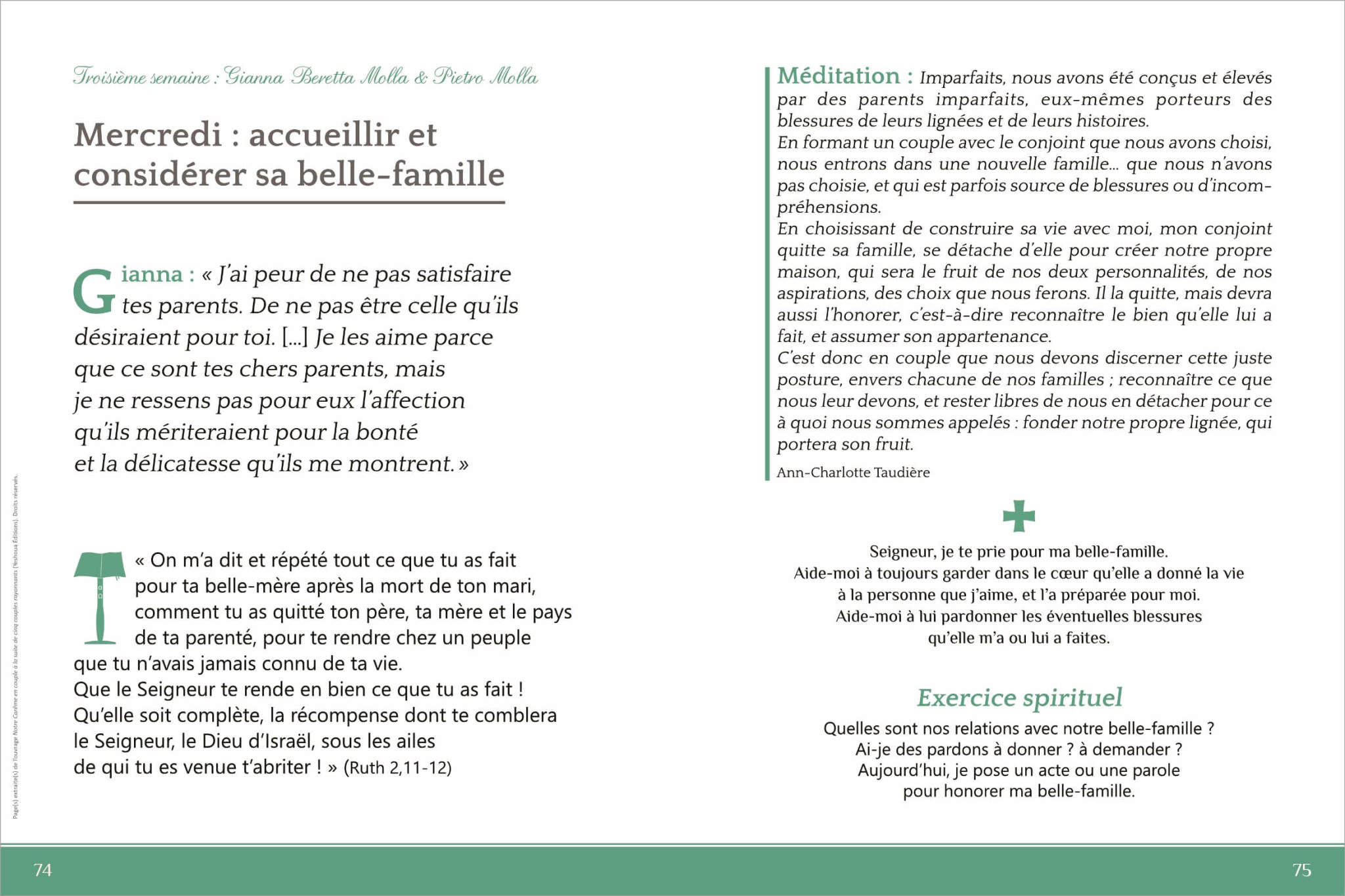

● Une parole d’un ou deux membres du couple-témoin (lettres, extraits de livres…).

● Une Parole de la Bible en lien avec le thème du jour.

● Un enseignement issu d’un livre, d’une homélie, d’une formation, d’un document du Magistère de l’Église…

● Une intention de prière, une grâce à demander pour notre couple.

● Un exercice spirituel pour apprendre à mieux aimer.

Cet ouvrage Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants devrait particulièrement vous intéresser si :

● vous voulez renforcer votre communion et votre complicité entre époux.

● vous voulez accueillir la grâce de Dieu dans votre vie personnelle et conjugale d’une manière renouvelée, en puisant à la source de votre sacrement de mariage.

● vous voulez résolument avancer sur le chemin de la sainteté.

À noter que ce parcours peut aussi être vécu en s’appuyant sur de petites fraternités de trois à cinq couples (fraternités à constituer avec d’autres couples, paroissiens ou amis).

La production de belles œuvres a, de tout temps, pu se faire grâce au mécénat. Le financement participatif avec Credofunding est une façon très actuelle, concrète et accessible de promouvoir la vie spirituelle chrétienne et la culture du Beau, du Bien, du Bon, du Vrai.

L’ouvrage Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants a nécessité un beau travail de conception et d’importants coûts pour une impression de qualité en quadrichromie. Grâce aux 400 % de l’objectif initial déjà atteints, l’impression et le lancement de l’ouvrage ont été financés. Toutes les commandes au-delà de 400 % représentent un grand encouragement apporté à l’éditeur pour envisager de nouveaux projets d’édition.

L’expédition des ouvrages commandés se fait dans les jours qui suivent l’achat. Vous devriez recevoir votre ou vos exemplaire(s) très rapidement !

Pour participer à cette campagne, allez sur le site de CredoFunding