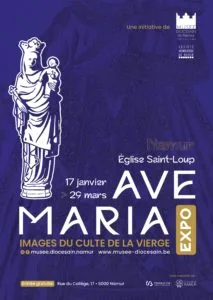

Dans un décret publié vendredi par un évêque du Wisconsin, l'Église catholique a officiellement ouvert la cause de canonisation d'une immigrante belge qui avait eu des visions de la Vierge Marie.

Adele Brise (1831-1896) était analphabète, mais elle parcourait à pied la campagne du Wisconsin pour enseigner la parole de Dieu aux enfants et aux familles. Elle est surtout connue pour les trois apparitions mariales qu'elle a vécues, les seules apparitions mariales reconnues aux États-Unis.

L'an dernier, plus de 200 000 pèlerins ont visité le sanctuaire de Notre-Dame des Champions dans le Wisconsin, a déclaré à EWTN News le père Anthony Stephens, Père de la Miséricorde et recteur du sanctuaire.

Dès sa première communion, alors qu'elle était enfant en Belgique, Brise ressentit un appel à la vie religieuse. Mais lorsque sa famille décida d'immigrer aux États-Unis, elle les accompagna, faisant confiance à son curé qui l'y encouragea.

Elle ne deviendrait jamais religieuse, « mais elle est restée fidèle à cet appel fondamental », a déclaré l’évêque David Ricken de Green Bay, dans le Wisconsin, qui a promulgué le décret le 30 janvier.

« Ce qui me touche particulièrement chez elle, c’est sa persévérance », a ajouté le père John Girotti, vicaire général et modérateur de la curie du diocèse de Green Bay. « Elle est arrivée aux États-Unis avec ses parents lorsqu’elle avait une vingtaine d’années. Ce n’était pas forcément son choix, mais elle est venue par respect pour sa mère et son père. »

Brise était également aveugle d'un œil suite à une blessure subie dans son enfance.

« Elle avait la foi. Elle aimait Dieu. Et elle a persévéré », a poursuivi Girotti. « Sa foi lui a permis de déplacer des montagnes, comme le dit Jésus. Et elle l'a fait. Elle a accompli de grandes choses. Elle était ouverte à la volonté de Dieu dans sa vie. »

Dans ses visions, Marie l'appela à catéchiser les enfants, et Brise se consacra donc à l'éducation. Elle porta l'habit, mais ne fut jamais ordonnée religieuse. En tant que laïque, elle dédia sa vie à l'enseignement de la foi catholique aux enfants.

« Dès qu'elle a senti la Vierge Marie lui parler, sa vie a été transformée. Elle est partie aussitôt et, pour le reste de sa vie, elle a enseigné aux enfants, pris soin d'eux, prêché l'Évangile sans relâche, souvent dans une grande pauvreté, face aux incendies, à la famine, mais avec une foi immense », a déclaré Girotti. « Elle a persévéré. Et je pense que c'est un puissant témoignage pour nous aujourd'hui : il faut garder la foi et la partager. »

Après avoir construit une chapelle et une école dans la zone où la Vierge Marie était apparue, la communauté allait vivre une nuit que Stephens a décrite comme « semblable à la bataille de Jéricho ».

En 1871, alors qu'un incendie se rapprochait de la propriété, Brise et d'autres membres de la communauté sont venus prier.

« Ils ont prié pour que le feu reste circonscrit au périmètre de la propriété, là où une clôture avait été installée. Le feu s'est arrêté à la clôture, mais il a contourné la chapelle », a expliqué Stephens. « La chapelle et l'école ont été épargnées, et il a plu le lendemain matin. »

Stephens a qualifié le sanctuaire de « lieu de prière ».

Les visiteurs sont de tous horizons, des catholiques fervents aux non-catholiques en passant par des personnes qui se sont éloignées de l'Église depuis un certain temps, et Stephens affirme entendre de nombreuses « confessions très sincères ».

Le sanctuaire a été le théâtre de « petites guérisons physiques » et de « guérisons morales », a déclaré Stephens, citant notamment le cas d'une femme guérie après 15 ans de migraines douloureuses.

Une sainte américaine

À l'approche du 250e anniversaire des États-Unis, Stephens a déclaré qu'il était « vraiment enthousiasmant pour un Américain de devenir un Serviteur de Dieu ».

« Notre identité catholique devrait façonner notre manière de vivre en tant qu'Américains, et les deux sont parfaitement compatibles », a déclaré Stephens. « C'est donc un événement réjouissant de voir l'une de nos compatriotes reconnue pour son amour radical de Dieu et sa quête d'une vertu héroïque. Nous devrions nous efforcer de l'imiter afin de vivre pleinement notre identité américaine. »

Ricken a déclaré espérer que cela s'inscrive dans une démarche visant à reconnaître davantage de saints américains. Il a rappelé que le pape Benoît XVI avait exhorté l'Église aux États-Unis à entamer un processus d'enquête sur les causes de canonisation.

« Nous savions qu'il devait y avoir des saints ici, mais nous n'avions pas, en tant qu'Église aux États-Unis, pris l'initiative de nous lancer dans cette aventure », a déclaré Ricken.

L'événement, empreint de recueillement, qui annonçait sa cause, a attiré de nombreuses jeunes familles, selon Ricken.

« C’était magnifique de voir toutes ces jeunes familles ici », a déclaré Ricken lors d’une conférence de presse après le décret. « Je trouvais ça formidable, d’autant plus qu’Adele était très attachée aux enfants. »

« La Vierge Marie lui a dit d'aller dans cette région sauvage et d'enseigner aux enfants les préceptes essentiels de la foi », a déclaré Ricken. « Et elle continue de le faire, de toute évidence, puisque c'est ce qui s'est passé ce soir, lorsque tous ces jeunes enfants et leurs familles sont venus. »

Kate Quiñones est journaliste à l'agence de presse catholique Catholic News Agency et membre du College Fix. Ses articles ont été publiés dans le Wall Street Journal, le Denver Catholic Register et CatholicVote. Voir sa biographie complète.