De Charles Collins sur Crux :

À l'occasion de l'anniversaire de l'invasion russe, un archevêque majeur affirme que le pape Léon XIV comprend l'Ukraine.

À l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le chef de l'Église catholique dans ce pays d'Europe de l'Est en proie aux conflits affirme que le pape Léon XIV perçoit le conflit dans un « contexte européen ».

Les Ukrainiens commémoraient mardi le quatrième anniversaire de l'invasion totale de leur pays par le président russe Vladimir Poutine, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et continue de susciter une profonde inquiétude dans les capitales des autres nations européennes quant à l'ampleur des ambitions de Moscou sur le continent.

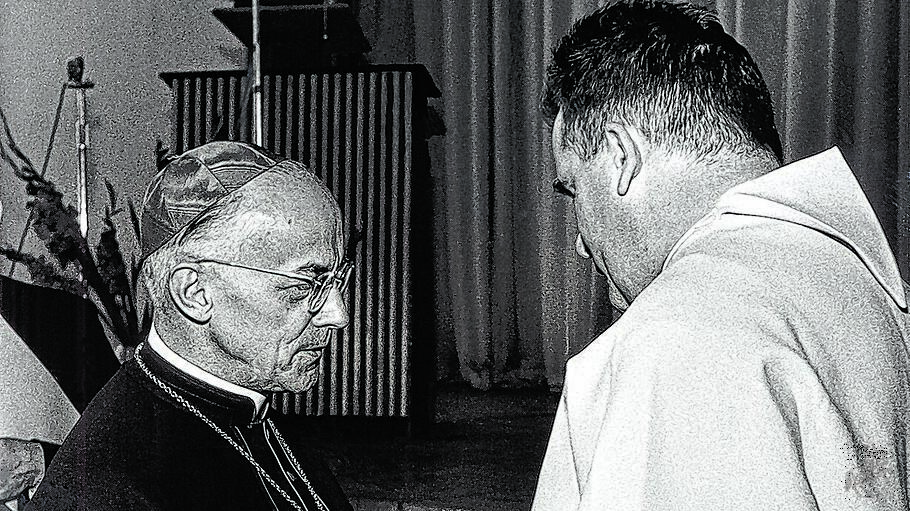

L'archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk de Kyiv-Galicie et primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne (UGCC) a évoqué cet anniversaire lors d'un entretien le 4 février avec le portail d'information officiel de l'UGCC.

« Nous avons aujourd’hui un pape qui envisage l’Ukraine dans le contexte européen », a déclaré Shevchuk. « Sa vision – et donc la position internationale actuelle du Saint-Siège – est résolument européenne », a-t-il ajouté.

« Après sa dernière rencontre avec le président ukrainien [le 9 décembre 2025], le pape Léon XIV a fait plusieurs déclarations à la presse. Ces déclarations interviennent dans un contexte de pressions extérieures accrues sur l’Ukraine, de nouvelles tentatives pour trouver un « plan de paix » et d’efforts visant à imposer certains scénarios », a déclaré l’archevêque majeur.

« Le pape a alors déclaré très clairement : “C’est une guerre en Europe, et l’Europe doit participer aux négociations. Nous ne pouvons pas négocier sur l’Ukraine au niveau, par exemple, des États-Unis et de la Russie.” Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu une position aussi claire. Dieu merci, aujourd’hui encore, au niveau du Saint-Siège, l’Ukraine est reconnue comme partie intégrante du contexte européen », a-t-il poursuivi.

Shevchuk a déclaré que la déclaration de Léon XIV signifiait une chose importante : une prise de conscience de plus en plus claire que sans l’Ukraine, il n’y a pas d’avenir sûr pour l’Europe.

Pour illustrer son propos, Shevchuk a relevé l'utilisation par Léon XIV – pour la première fois dont le grand archevêque se souvenait depuis 2014, lorsque la Russie a envahi la péninsule de Crimée et soutenu une insurrection séparatiste dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine – de l'expression « Constitution de l'Ukraine ».

« Honnêtement, je n’avais jamais entendu ce terme employé dans le discours international auparavant ; pour une raison ou une autre, il était tombé en désuétude. Et le pape a souligné qu’aujourd’hui, il est impossible de rechercher un quelconque « plan de paix » pour l’Ukraine sans respecter la Constitution ukrainienne », a déclaré Shevchuk.

« Par ce seul mot », a déclaré Shevchuk, « il a rappelé à tous que notre Constitution consacre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État, ainsi que son vecteur de développement stratégique. »

« Modifier la Constitution ukrainienne pour tenir compte de certains facteurs extérieurs n'est, Dieu merci, pas si simple », a-t-il ajouté. « Je ne suis même pas certain que le Parlement dispose d'une majorité constitutionnelle suffisante pour prendre de telles mesures », a-t-il déclaré. « C'était une déclaration très professionnelle et soigneusement formulée – mentionnant simplement la Constitution, mais en disant beaucoup », a commenté l'archevêque majeur.

Il a également déclaré que le pape Léon XIV est un homme « qui aborde les questions d'un point de vue institutionnel ».

« Il ne fonde pas sa position sur des émotions personnelles, des impressions fortuites, des jugements superficiels ou un article lu par hasard la veille. Ses conclusions reposent sur le travail de toute une communauté – un cercle analytique et intellectuel qui étudie la situation en profondeur », a déclaré Shevchuk.

Interrogé sur l'éventualité d'une visite du pape Léon XIV en Ukraine, il a déclaré ignorer si un tel projet était en cours. Il a également été questionné sur les propos de ceux qui affirment qu'une visite papale dans le pays « mettrait fin à la guerre ».

« Aujourd’hui, parmi les gens ordinaires – ce que la théologie appelle le sensus fidelium , le sens de la foi du peuple de Dieu – il existe une croyance selon laquelle la venue du pape mettra fin à la guerre », a déclaré Mgr Shevchuk. « Pourquoi ? » a-t-il poursuivi. « Est-ce une forme d’automatisme naïf ? Non. C’est une intuition profonde de la foi qu’il ne faut pas sous-estimer. C’est pourquoi nous en parlons constamment et encourageons les fidèles », a affirmé l’archevêque majeur.

« Personnellement, je me souviens de la visite du pape Jean-Paul II à Sarajevo pendant la guerre en ex-Yougoslavie. C'était un geste incroyablement courageux. Du point de vue de la sécurité, c'était presque insensé », a déclaré Shevchuk.

« L’Ukraine est aujourd’hui, sans exagération, bien plus à même d’assurer la sécurité du pape que ne l’était la Bosnie à l’époque », a-t-il ajouté.

À LIRE AUSSI : L’Ukraine est « mise à rude épreuve », déclare le pape Léon XIV.

Shevchuk a également déclaré que de la propagande nuisible était parvenue jusqu'au Saint-Siège par les voies diplomatiques russes.

« La propagande russe y est bel et bien présente – dangereuse, insidieuse et extrêmement sophistiquée », a-t-il déclaré.

« Pendant longtemps », a déclaré Shevchuk, « le Vatican n’a pas cru que la propagande puisse opérer au niveau des représentants diplomatiques officiels. Il n’a pas cru que l’ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège puisse se livrer à une manipulation flagrante ou à une tromperie pure et simple. »

« La diplomatie repose traditionnellement sur la confiance », a déclaré l’archevêque majeur.

Il a cité l'exemple de l'enlèvement de prêtres catholiques à Berdiansk – une ville portuaire du sud-est de l'Ukraine actuellement occupée par la Russie – le 16 novembre 2022.

« Pendant près d’un an et demi, nous ignorions s’ils étaient vivants, où ils étaient détenus et ce qui leur arrivait », a déclaré Shevchuk.

« Lorsque, grâce aux efforts de la partie ukrainienne et à la diplomatie du Saint-Siège, leur lieu de détention a finalement été établi, le Vatican a demandé des informations officielles sur les conditions de leur détention », a-t-il poursuivi.

« L’ambassade de Russie a communiqué des informations sur le lieu de leur détention, leurs conditions de vie, le nombre d’heures de promenade quotidiennes autorisées, les livres qu’ils lisaient, etc. », a déclaré Shevchuk.

« Lorsque j’ai partagé ces informations avec la partie ukrainienne et que j’ai reçu des preuves vérifiées concernant le traitement réel des prisonniers dans cette colonie », a-t-il déclaré, « tout le monde a été horrifié. »

« Le fossé entre le tableau officiel et la réalité était stupéfiant », a déclaré Shevchuk.

Shevchuk a déclaré que la désinformation au Vatican provient souvent des médias italiens, qu'il juge partiaux et susceptibles d'être influencés par la propagande russe.

« Elles ont leurs propres spécificités, mais c’est précisément dans cet espace informationnel que vivent la plupart des responsables du Vatican : ils lisent des publications italiennes et y réagissent. Par conséquent, nous comprenons bien comment cette propagande fonctionne aujourd’hui et sous quelles formes elle opère », a-t-il déclaré.

L'archevêque majeur a déclaré que l'Église joue un rôle important pour le peuple ukrainien durant la guerre actuelle.

« Nous vivons aujourd’hui une période cruciale, une période de redécouverte du sens de notre existence », a-t-il déclaré.

« Les gens cherchent des réponses à des questions existentielles profondes auxquelles personne ne peut répondre en termes humains – ni les autorités, ni les experts, ni aucune institution. Seul le Créateur de cette réalité détient les réponses. Nous, chrétiens, disons que c’est le Seigneur Dieu », a déclaré Shevchuk.

Suivez Charles Collins sur X : @CharlesinRome