De Luke Coppen sur The Pillar :

Combien y a-t-il de nouveaux prêtres en Europe ?

Que se passe-t-il avec les taux d’ordination en Europe ?

Combien de nouveaux prêtres catholiques seront ordonnés en Europe en 2025 ? La question est simple, mais difficile à répondre, car le continent est composé de plus de 40 nations, avec des attitudes différentes en matière de tenue des registres.

La réponse est-elle importante ? Oui, car ce serait une façon de prendre la température spirituelle de l’Europe, qui demeure le centre géographique de l’Église catholique, bien qu’elle ait depuis longtemps cessé d’en être le centre démographique.

La réponse pourrait également éclairer un débat naissant sur la question de savoir si les États-Unis connaissent un boom des vocations sacerdotales tandis que l'Europe connaît une chute des vocations. Par exemple, le diocèse d'Arlington, en Virginie, accueillera 12 nouveaux prêtres en 2025, soit la deuxième plus grande promotion de ses 50 ans d'histoire, surpassant le nombre d'ordinations de plusieurs petits pays européens.

Le tableau statistique général en Europe est clair. Selon l' Annuarium Statisticum Ecclesiae (Annuaire statistique de l'Église) publié par le Vatican, le nombre de prêtres en Europe est en constante diminution.

Les statistiques les plus récentes remontent à 2023, année où le nombre de prêtres en Europe a diminué de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Au total, on comptait environ 155 000 prêtres sur le continent cette année-là, soit 38,1 % du total mondial.

Mais que savons-nous du nombre d'ordinations cette année par pays ? Voici une tentative de synthèse et quelques conclusions provisoires.

Autriche

Au moins 26 nouveaux prêtres sont attendus cette année, contre une vingtaine en 2024.

Biélorussie

Le pays d'Europe de l'Est attendrait quatre nouveaux prêtres .

Belgique

Aucun chiffre n'est disponible publiquement, mais on estime généralement que le nombre de nouveaux prêtres par an est à un seul chiffre. Pour la première fois depuis des décennies, aucune ordination sacerdotale n'a eu lieu en juin dans le diocèse de Namur.

Bosnie-Herzégovine

Le chiffre global pour 2025 est inconnu, mais probablement faible compte tenu du déclin du nombre de catholiques dans ce pays des Balkans. Cela dit, cinq nouveaux prêtres ont été ordonnés le 29 juin à la cathédrale de Mostar.

Croatie

Aucun chiffre n'est disponible publiquement, mais il pourrait être de l'ordre de 40 dans ce pays à majorité catholique.

République tchèque

Au moins quatre ordinations sacerdotales ont eu lieu jusqu'à présent dans le pays parfois décrit comme le plus athée d'Europe.

Finlande

L'Église catholique en Finlande est en pleine croissance , mais il n'existe actuellement aucun chiffre concernant les ordinations sacerdotales prévues pour 2025. L'évêque d'Helsinki, Raimo Goyarrola, ordonnera le diacre Chien Nguyen, né au Vietnam, à la prêtrise le 16 août.

France

L'Église de France prévoit 90 nouveaux prêtres en 2025, contre 105 en 2024. Un nombre impressionnant de 16 prêtres ont été ordonnés le 28 juin pour l'archidiocèse de Paris, lors des premières ordinations à la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie de 2019. La Conférence des évêques de France incluait auparavant dans ses statistiques annuelles le nombre de nouveaux prêtres « ordonnés pour servir un diocèse, célébrant selon le Missel romain de 1962 ». Cette année, ce chiffre a été omis, mais il y a eu quatre ordinations de ce type en 2024 et cinq en 2023.

Allemagne

Aucun chiffre n'est actuellement disponible, mais il est probable qu'il soit inférieur à 30, compte tenu de l'arrivée de 29 nouveaux prêtres en 2024. Les médias allemands ont rapporté que les ordinations sacerdotales en Bavière, bastion catholique traditionnel de l'Allemagne, ont atteint un creux historique en 2025. Seuls cinq hommes devraient être ordonnés cette année pour les cinq diocèses de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne. Un commentateur prédit 24 nouveaux prêtres en 2025 pour les 27 diocèses du pays. Parallèlement, cinq nouveaux prêtres ont été ordonnés le 28 juin pour la Fraternité sacerdotale traditionaliste Saint-Pierre de Lindau, en Bavière, dans le sud du pays.

Hongrie

L'Église hongroise prévoit d'ordonner 14 prêtres cette année. Moins de 100 candidats se prépareraient au sacerdoce diocésain dans le pays, contre 420 il y a vingt ans.

Irlande

Aucun chiffre n'est encore disponible. Vingt-et-un nouveaux séminaristes ont commencé leurs études durant l'année universitaire 2024-2025, portant à 74 le nombre total de séminaristes en formation dans les diocèses irlandais. Des ordinations ont lieu cette année. Par exemple, l'évêque de Limerick, Brendan Leahy, a ordonné prêtre le diacre Tim Collins le 11 mai.

Italie

Aucun chiffre n'est actuellement disponible. Moins de 400 prêtres ont été ordonnés chaque année dans l'entourage du pape depuis 2018. Onze nouveaux prêtres ont été ordonnés le 7 juin pour l'archidiocèse de Milan, le plus grand diocèse catholique d'Europe.

Luxembourg

En mai, le cardinal Jean-Claude Hollerich a ordonné deux nouveaux prêtres — l'un originaire du Brésil, l'autre du Vietnam — pour l'archidiocèse de Luxembourg, qui couvre tout le pays.

Malte

L'archevêque de Malte, Mgr Charles Scicluna, a ordonné trois nouveaux prêtres en mai. L'un d'eux, le père Shawn Wong, est né à Singapour.

Pays- Bas

Aucun chiffre n'est disponible publiquement. Le diacre Dino Deltin, originaire de Croatie , a été ordonné prêtre le 14 juin en la cathédrale Saint-Bavon de Haarlem. Un rapport de 2023 indiquait qu'environ 30 % des prêtres exerçant aux Pays-Bas venaient de l'étranger. Le 14 juin également, le diacre Berend van de Berg a été ordonné prêtre en la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc.

Norvège

Les catholiques constituent une minorité croissante dans ce pays scandinave, mais leur nombre reste relativement faible. L'évêque d'Oslo, Fredrik Hansen, a ordonné prêtre le diacre Mathias Ledum le 28 juin. Le nombre total d'ordinations cette année n'est pas connu.

Pologne

La Pologne prévoit d'accueillir 206 nouveaux prêtres en 2025 (139 diocésains, 67 religieux), contre 235 en 2024. Chaque année, le nombre de diocèses sans prêtres augmente. En 2025, aucune ordination sacerdotale n'aura lieu dans les diocèses de Zamość-Lubaczów, Łowicz, Gliwice, Pelplin, Drohiczyn et Wrocław (ce dernier servant environ un million de catholiques). L'Institut polonais des statistiques de l'Église catholique estimait en 2020 qu'un quart des ordinations sacerdotales européennes avaient lieu dans le pays. Les prêtres polonais servent fréquemment dans les pays d'Europe occidentale où le clergé local est en pénurie. Si le déclin en Pologne se poursuit, de telles ordinations deviendront probablement moins courantes.

Portugal

Aucun chiffre global ne semble disponible, mais les estimations suggèrent qu'il y a environ 30 nouveaux prêtres par an. Sept nouveaux prêtres ont été ordonnés le 29 juin au Patriarcat de Lisbonne. Le diocèse de Vila Real, dans le nord du Portugal, accueillera deux nouveaux prêtres le 6 juillet.

Roumani

Comme dans d'autres pays, on observe un déclin constant des vocations sacerdotales catholiques en Roumanie, pays majoritairement orthodoxe. Bien qu'aucun chiffre global pour 2025 ne soit disponible, dix hommes ont été ordonnés prêtres le 24 juin à Iași, troisième ville de Roumanie. Un autre prêtre roumain a été ordonné le 27 juin par le pape Léon XIV en la basilique Saint-Pierre.

Russie

L'Église catholique en Russie a traditionnellement recours à des prêtres étrangers. Aucun chiffre global d'ordinations pour 2025 n'est disponible. Le diacre Pavel Levkin a été ordonné prêtre le 28 juin en la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Moscou.

Serbie

Aucun chiffre global n'a été publié, mais le cardinal Ladislav Nemet a ordonné le diacre Marko Koprčina prêtre à Belgrade le 21 juin.

Slovaquie

L’Église catholique en Slovaquie prévoit d’avoir 27 nouveaux prêtres en 2025 (12 pour les diocèses catholiques latins, neuf pour les diocèses catholiques grecs et six pour les ordres religieux).

Slovénie

L'Église catholique de Slovénie devrait accueillir deux nouveaux prêtres en 2025, l'un pour l'archidiocèse de Ljubljana et l'autre pour l'ordre des Capucins. Dans les années 1970, la Slovénie produisait plus de 50 nouveaux prêtres par an.

Espagne

Aucun chiffre ne semble encore avoir été publié pour 2025. En 2023, année la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles, on comptait 79 nouveaux prêtres. Le nombre de vocations tardives serait en augmentation en Espagne, qui compte actuellement plus d'un millier de séminaristes. Les tendances en matière de vocations sacerdotales en Espagne sont significatives à l'échelle mondiale, car le pays envoie plus de missionnaires à l'étranger que toute autre nation.

Suisse

Aucun chiffre n'est disponible pour 2025, mais des ordinations ont lieu dans tout le pays. Quatre nouveaux prêtres ont été ordonnés le 7 juin en la cathédrale de Lugano, dans le canton du Tessin, à prédominance italienne. L'évêque de Coire, Mgr Joseph Bonnemain, a ordonné le diacre Matteo Tuena prêtre le 24 mai. Le nombre de prêtres diocésains résidant en permanence en Suisse a diminué de moitié depuis 1950 et on compte environ six ordinations sacerdotales par an.

Royaume-Uni

L'Office national des vocations prévoit 16 ordinations sacerdotales diocésaines en Angleterre et au Pays de Galles en 2025, plus de la moitié des diocèses n'ayant pas de nouveau prêtre. On ignore si ces prévisions se confirment. Le cardinal Vincent Nichols a ordonné deux nouveaux prêtres pour l'archidiocèse de Westminster le 28 juin. L'évêque de Leeds, Marcus Stock, a ordonné le diacre Philip Thornley prêtre le même jour. Il n'existe pas encore de chiffres pour 2025 pour l'Écosse, mais des ordinations ont lieu. L'évêque d'Aberdeen, Hugh Gilbert, a ordonné le diacre Aidan Matheson prêtre le 27 juin.

Que véhiculent les chiffres ?

Compte tenu de la grande hétérogénéité des données, les observateurs devraient se garder de tirer des conclusions hâtives. Il existe de fortes variations d'un pays à l'autre, reflétant des différences de taille et de culture ecclésiastique.

Le nombre de nouveaux prêtres est presque partout en Europe inférieur au seuil de remplacement. De nombreux pays font de plus en plus appel à des prêtres d'Afrique et d'Asie. Dans les diocèses européens, on observe une tendance à la naissance de nouveaux prêtres à l'étranger, comme on l'a constaté cette année au Luxembourg.

Certains pays, notamment l’Allemagne, connaissent des chiffres historiquement bas, tandis que d’autres, comme l’Autriche et l’Irlande, semblent sur le point de connaître une modeste reprise.

Globalement, il est tentant de considérer l'Europe comme un désert pour les vocations sacerdotales. Mais cela reviendrait à sous-estimer la capacité de l'Église locale à se régénérer. Ou, pour le dire de manière moins sociologique, la capacité de l'Esprit Saint à inspirer un renouveau du sacerdoce en Europe.

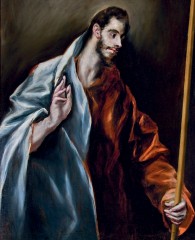

Lors de l'audience générale du mercredi 27 septembre 2006, Benoît XVI a consacré

Lors de l'audience générale du mercredi 27 septembre 2006, Benoît XVI a consacré