De sur le CWR :

Le pape augustinien : quatre thèmes clés de Léon XIV

Intériorité, clarté, charité, unité — ou, pourrait-on dire, recherche, découverte, amour, lien — tel est le grand programme augustinien.

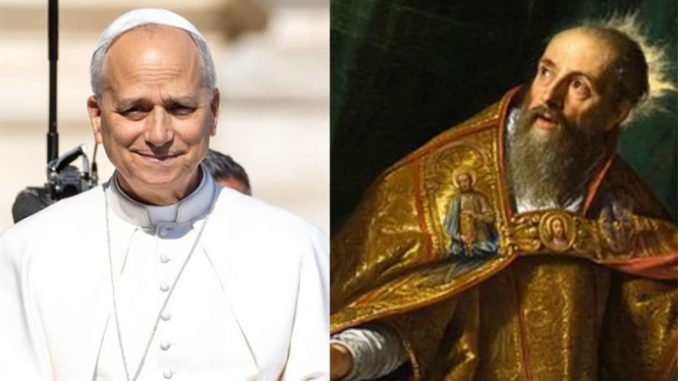

C’est ce que j’ai affirmé après l’élection du pape Léon XIV, premier pape américain, l’an dernier. Debout sur la loggia de Saint-Pierre, le visage empreint de l’émotion d’une vocation si grande, Robert Prevost ne s’est pas présenté comme un Chicagoan, un Chiclayoan, un canoniste, ni même un évêque – bien que tous ces titres soient manifestement importants à ses yeux. Il s’est présenté comme un augustinien , « un fils de saint Augustin ».

En effet, presque toute sa vie d'adulte jusqu'à ce moment-là — son éducation, son sacerdoce, son travail missionnaire, ses rôles de dirigeant, et même sa devise épiscopale — portait l'influence du Docteur de la Grâce.

Le pape Léon XIV nous a révélé son identité, et nous devons le croire.

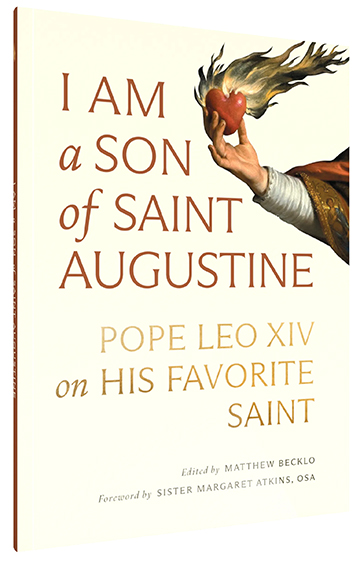

« Je suis un fils de saint Augustin : Le pape Léon XIV sur son saint préféré » , une nouvelle brochure que j'ai eu l'honneur d'éditer pour Word on Fire, vise à nous faire mieux connaître la pensée et la sensibilité de notre pape augustinien, selon ses propres termes. Ce court texte rassemble des extraits des écrits, discours et entretiens de Prévost antérieurs à son élection, remontant jusqu'à sa thèse de doctorat sur le prieur local de l'Ordre de saint Augustin, et couvrant les premiers mois de son pontificat, jusqu'à sa première exhortation apostolique, Dilexi Te .

Mais le cœur de chaque réflexion, ancienne ou nouvelle, c'est Augustin : sa vie, ses œuvres, sa spiritualité, sa pensée — et l'ordre qui porte son nom.

Bien sûr, il ne s'agissait là que d'un instantané. Léon XIV n'a cessé de faire référence à l'évêque d'Hippone depuis la publication de l'ouvrage. Ses commentaires sur la Cité de Dieu d'Augustin , dans son discours sur l'état du monde prononcé devant les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège le 9 janvier, sont sans doute les plus marquants. De fait, selon le site internet du Vatican, Léon XIV a déjà surpassé son prédécesseur en matière de références à Augustin, et il est en passe, d'ici un an ou deux, de surpasser même Benoît XVI à cet égard – un homme qui s'était lui aussi qualifié d'« augustinien convaincu ».

Le premier thème est l'intériorité – la découverte par Augustin de son propre « cœur agité » au milieu des plaisirs divers du monde extérieur. Ce thème, si présent dans les Confessions , a été mis en avant lors de l'interview de Mgr Prévost avec Catholic News Service en 2012, à l'occasion du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Mais c'est aussi un sujet qu'il a abordé presque immédiatement après son accession au pontificat. L'homélie de sa messe d'inauguration papale commence par une référence à cette phrase intemporelle d'Augustin : « Tu nous as faits pour toi, et notre cœur est agité tant qu'il ne repose en toi. » Il y a fait de nouveau référence le mois suivant dans son message vidéo aux jeunes , les interpellant : « Cette agitation n'est pas une mauvaise chose, et nous ne devons pas chercher à éteindre le feu… Nous devons plutôt nous connecter à notre propre cœur et reconnaître que Dieu peut agir dans nos vies. » Et lors d'une méditation organisée ce même mois pour le Jubilé des séminaristes, il a interpellé les futurs prêtres : « Vous devez travailler sur votre vie intérieure… Gardez à l'esprit l'invitation constante de saint Augustin à revenir au cœur, car c'est là que nous trouverons Dieu. »

Un second motif est la clarté – la profonde préoccupation de l’évêque d’Hippone pour la vérité , la lumière de l’esprit divin illuminant nos propres esprits. Cela inclut, bien sûr, la vérité philosophique et théologique. Mais pour Augustin, la vérité trouve son origine et sa fin en celui qui s’est déclaré « la vérité » (Jean 14, 6) : le Christ Jésus. Comme le remarque la chanoinesse augustinienne sœur Margaret Atkins dans la préface du livre, Léon XIV – canoniste de formation – possède une certaine « clarté de vision augustinienne ». Et cette vision est enracinée dans « une recherche partagée de la vérité , du Christ qui est la Vérité ». Ce thème de la vérité émerge à maintes reprises chez Prévost, depuis son message de 2020 à une paroisse du Panama (« Cherchez toujours la vérité. Dieu est vérité ») jusqu’à son message de juillet aux sœurs augustiniennes (« Une culture sans vérité devient un instrument des puissants »). Et comme le Christ est, comme il l’a dit dans son premier discours au Collège des cardinaux , « l’espérance ultime de tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité », l’Église doit « revenir à la primauté du Christ dans la proclamation ».

Un troisième thème majeur est la charité – l’amour ardent du Docteur de la Grâce pour Dieu, qui se déverse en amour pour l’homme. Sur les armoiries de Léon XIV figure l’emblème de l’Ordre de Saint Augustin : un cœur rouge enflammé, transpercé d’une flèche, symbolisant précisément cet amour. Ayant cherché sans relâche la vérité et l’ayant trouvée en Christ, l’âme d’Augustin fut emplie de l’amour de Dieu – fondement même sur lequel repose la Cité de Dieu. « Voici l’heure de l’amour ! » déclara Léon dans son homélie inaugurale. « Le cœur de l’Évangile, c’est l’amour de Dieu. » Or, ce plus grand commandement, Léon le sait avec Augustin, est indissociable d’un second : l’amour du prochain. « Les deux vont de pair », fit remarquer Prevost à CNS en 2012 . Notre amour doit aussi s’étendre d’une manière particulière, comme Léon XIV le précise dans Dilexi Te , aux pauvres, qu’ils soient pauvres spirituellement ou matériellement : « Le Docteur de la Grâce considérait la sollicitude envers les pauvres comme une preuve concrète de la sincérité de la foi. Quiconque prétend aimer Dieu et n’a aucune compassion pour les nécessiteux ment (voir 1 Jean 4,20). »

Quatrièmement et enfin, l' unité — l'accent mis par Augustin sur l'unité de l'Église en un seul Christ. À l'approche du conclave, le New York Times publiait un article au titre qui a mal vieilli : « Alors que les cardinaux s'apprêtent à élire un pape, l'un des mots d'ordre est “Unité”. Voilà qui divise ! » L'unité — au sein de l'Église, entre les chrétiens, dans le monde entier — a été l'une des grandes marques du pontificat léonin jusqu'à présent, et elle n'a jamais été source de division. En effet, sa devise épiscopale, empruntée à Augustin et à laquelle il a déjà fait référence publiquement à plusieurs reprises depuis son élection, est « In Illo Uno Unum » (En celui-ci, [nous sommes] un). En 2023, le pape Prévost, s'exprimant sur sa devise auprès de Vatican News, déclarait : « L'unité et la communion font véritablement partie du charisme de l'Ordre de Saint Augustin, et elles imprègnent également ma manière d'agir et de penser. »

On peut se référer à l'homélie inaugurale de Léon, où il déclarait : « Je souhaite que notre premier grand désir soit une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne un ferment pour un monde réconcilié. » Mais Léon ne s'est pas contenté de penser et de parler d'unité ; il a aussi agi en conséquence, ouvrant de nouvelles perspectives de discussion sur la liturgie, accueillant des évêques et des clercs de tous horizons théologiques pour des audiences privées, et effectuant des visites historiques auprès du patriarche Bartholomée Ier et du roi Charles III. L'insistance constante de Léon sur la synodalité, le dialogue et l'écoute doit, semble-t-il, être comprise en lien avec cet aspect du charisme augustinien, ainsi qu'avec sa quête équilibrée de vérité.

Intériorité, clarté, charité, unité – ou, pourrait-on dire, recherche, découverte, amour, union – tel est le grand programme augustinien. Ces quatre thèmes sont centrés sur le Christ ; pourtant, ils sont aussi tournés vers le monde, l’attirant, avec toute son agitation, sa confusion, sa froideur et sa fragmentation, vers le seul qui puisse lui apporter ce grand don de paix , nom de la basilique qu’Augustin a érigée dans une Hippone profondément divisée.

C'est une tâche ardue aujourd'hui, comme elle l'était au Ve siècle. Mais le fils d'Augustin, dès le premier jour, est apparu comme l'homme de la situation.