Sur prierenfamille.com :

Dans la tradition de l'Eglise, le mois d'octobre est plus particulièrement consacré au Rosaire, c'est-à-dire à la prière par Marie.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Sur prierenfamille.com :

Dans la tradition de l'Eglise, le mois d'octobre est plus particulièrement consacré au Rosaire, c'est-à-dire à la prière par Marie.

Sur Eglise catholique en France :

En ce mois d'octobre 2012, l'intention de prière universelle du pape Benoît XVI est pour le développement et le progrès de la Nouvelle Evangélisation, son intention de prière missionnaire est pour la Journée Missionnaire Mondiale.

Universelle - La Nouvelle Evangélisation

Prions le développement et le progrès de la Nouvelle Évangélisation dans les pays d'ancienne tradition chrétienne.

Missionnaire - La Journée Missionnaire Mondiale

Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale soit l'occasion d'un engagement renouvelé d'évangélisation.

PRIER AU CŒUR DU MONDE donne chair aux intentions de prière que le Pape nous confie, et nous aide à prier.

24 septembre : Notre-Dame de la Merci

Historique (source : missel.free.fr)

Dans l’expression Notre-Dame de la Merci, le mot Merci traduit l’espagnol merced qui signifie grâce, ou le latin merces qui signifie rançon. A l’origine de l’Ordre des Mercédaires[1] qui s’occupèrent de racheter les chrétiens captifs des musulmans, Notre-Dame apparut à saint Pierre Nolasque[2], à saint Raymond de Penyafort[3] et au roi Jacques I° d’Aragon[4].

Un hymne au Père Charles de Foucauld qui a cherché la dernière place :

Aimer

Comme Lui nous a aimés,

Et par amour, choisir

La dernière place,

Être pauvre et serviteur,

Frère de Jésus

Chercher

Comme Lui la vie cachée,

Et par amour, partir

Où l’Esprit appelle,

N’être rien qu’un voyageur

Passant dans la nuit.

Prier

Longuement le Bien-Aimé,

Et par amour, s’ouvrir

Au plus grand silence,

Adorer Jésus Sauveur

Dans l’Eucharistie

Porter

L’Evangile aux affamés

Et par amour, cueillir

Tous les mots d’un peuple

Où le Verbe aussi demeure

Et germe sans bruit.

Donner

Jusqu’au bout sa vie donnée,

Et par amour, mourir

En offrant au Père

L’abandon jailli d’un cœur

Libre a l’infini.

Lire le commentaire de cet hymne : l'hymne à Charles de Foucauld

Historique : missel.free.fr :

Historique : missel.free.fr :

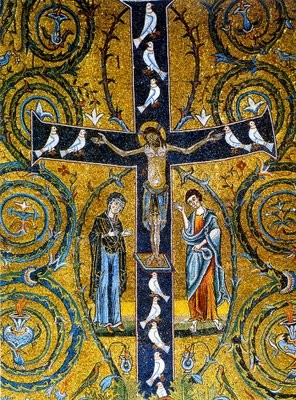

Chacun se souvient comment la vraie croix avait été retrouvée par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin[1] (voir au 18 août). En 335, l'empereur Constantin, invite pour le trentième anniversaire de son avènement, les Pères réunis à Tyr à la dédicace des deux basiliques[2] qui doit avoir lieu le 13 septembre à Jérusalem.

Le lendemain de la dédicace, le dimanche 14 septembre, l'évêque de Jérusalem montre pour la première fois à la foule le bois sacré de la Croix (l'hyposis) et, sur ordre de Constantin, les Pères décrètent la célébration annuelle de la dédicace et de l'exaltation, au 14 septembre. Un morceau de la Croix étant apporté à Constantinople, on y célèbre la même fête avec l'hyposis. Cette fête est répandue dans tout l'Orient dès le VII° siècle, et on la trouve à Rome au plus tard au temps du pape Serge I° (687-701) à la notice duquel, dans le Liber pontificalis, on trouve la mention suivante : En la sacristie du bienheureux apôtre Pierre, se trouve un reliquaire où est renfermée un précieuse et considérable portion du bois salutaire de la croix du Sauveur ... Au jour de l'Exaltation de la sainte croix, le peuple chrétien baise et adore cette relique dans la basilique constantinienne du Saint-Sauveur[3].

Source : "réflexion chrétienne"

Ce fils de pauvres paysans brabançons fut très tôt réputé pour sa Charité, si bien que dès l'âge de 15 ans, on le surnommait « l'ange du village » d'Anderlecht. Ce village était situé à l'époque dans le duché de Brabant, et faisait partie du comté ou vicomté de Bruxelles et fait aujourd'hui partie de cette ville.

Un jour, un riche négociant lui proposa de le prendre à son service en disant qu'avec un travail rétribué il lui serait plus facile d'aider les pauvres. Quelques jours plus tard, la cargaison dont Guy avait la responsabilité fit naufrage dans la Senne et son employeur le chassa.

Il deviendra alors pèlerin, se rendra à Rome et à Jérusalem. À Rome, il rencontre le doyen d'Anderlecht, Wonedulphe ou Onulphe, qui le supplie de revenir dans son village pour le faire profiter de ses conseils de piété. Au cours du voyage, tous ses compagnons de pèlerinage meurent et Guy rentre seul en Flandre. Le 12 septembre 1012, il meurt de dysenterie à Anderlecht après de longues années d'enseignement.

Dans les années qui suivirent sa mort de nombreux miracles se produisirent sur sa tombe et la vénération des fidèles ne fit que croître. Aujourd'hui il est vénéré dans l'église du couvent d'Anderlecht.

À Anderlecht, la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon lui est dédiée; la collégiale a donné son nom au quartier populaire du centre d'Anderlecht et à la station de métro qui le dessert. Il est le saint patron des commerçants, des marchands de bestiaux, des paysans, des domestiques, des sacristains, des carillonneurs et sonneurs de cloches, des pèlerins et des transporteurs de marchandises. On l'invoque également contre la dysenterie. Les reliques de ce saint homme sont conservées dans la basilique Saint-Servais, à Grimbergen, sous l'autel de saint Servais. On le fête le 12 septembre. Guidon a été Canonisé le 24 juin 1112, sous Odart évêque de Cambrai, ceci explique pourquoi on a fêté longtemps la Saint Guidon le 24 juin.

Ta Nativité, Mère de Dieu, a révélé la joie à l'univers,

car de Toi s'est levé le Soleil de Justice,

le Christ, notre Dieu.

De la malédiction, Il nous délivre

et nous ouvre à son amour,

Vainqueur de la mort, Il nous donne la Vie.

(Tropaires pour la Nativité de la Mère de Dieu)

Sa fête aujourd'hui, l'occasion de mettre à nouveau en ligne ce bel hymne à la Vie :

La vie est une chance, saisis la.

La vie est beauté, admire la.

La vie est béatitude, savoure la.

La vie est un rêve, fais en une réalité.

La vie est un défi, fais lui face.

La vie est un devoir, accomplis le.

La vie est un jeu, joue le.

La vie est précieuse, prends en soin.

La vie est une richesse, conserve la.

La vie est amour, jouis en.

La vie est mystère, perce le.

La vie est promesse, remplis la.

La vie est tristesse, surmonte la.

La vie est un hymne, chante le.

La vie est un combat, accepte le.

La vie est une tragédie, prends la à bras le corps.

La vie est une aventure, ose la.

La vie est bonheur, mérite le.

La vie est la vie, défends la.

Dimanche 02 Septembre 2012 : Fête des Bienheureux Martyrs de Septembre, victimes de la Révolution française († 1792).

Après la chute de la Monarchie le 10 août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects sont arrêtés : laïcs, prêtres séculiers, religieux, souvent réputés réfractaires, même si ce n'est pas le cas de tous.Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus de la moitié sont étrangers à la capitale.

Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes armées d'hommes et de femmes envahissent les prisons parisiennes pour se livrer à l'exécution collective des détenus au couvent des Carmes, à l'abbaye de Saint-Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine.

Le couvent des Carmes, avec son très vaste enclos, est le premier et le plus symbolique théâtre des tueries.Au témoignage de l'abbé Saurin, jésuite rescapé, le contraste est saisissant entre la sérénité qui règne au-dedans, parmi les ecclésiastiques prisonniers, groupés autour de trois évêques, et, au dehors, le hurlement de la foule, les canonnades, les roulements de tambour, et finalement, le 2, vers quatre heures du soir, le tocsin de Saint-Sulpice qui donne le signal aux émeutiers. La tuerie qui a commencé dans le jardin s'achève, après un simulacre de jugement, au pied du petit escalier faisant communiquer la chapelle, où les prisonniers ont d'abord reflué et se sont mutuellement donné l'absolution.« Je n'ai entendu se plaindre aucun de ceux que j'ai vu massacrés » écrira l'abbé de la Pannonie, blessé et rescapé de la tragédie des Carmes.

Parmi les trois mille victimes de septembre 1792, cent quatre-vingt onze personnes mortes pour leur Foi ont été Béatifiées par Pie XI le 17 octobre 1926. Quatre-vingt six prêtres étaient membres du clergé parisien. Les quatre laïcs et de nombreux religieux béatifiés appartenaient aussi à l'Église de Paris.

On peut vénérer ces Béatifiés dans la crypte ossuaire érigée au XIXème siècle sous la chapelle de l'Église Saint-Joseph-des-Carmes (74, rue de Vaugirard, 6ème arr.).

« L'escalier du martyre » marqué d'une plaque Hic ceciderunt (« Ici ils tombèrent ») est aujourd'hui inclus dans le jardin du séminaire universitaire de l'Institut Catholique.

"Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur." (Mc 7,14-23)

"Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur." (Mc 7,14-23)

de Soeur Claire-Aimée Tricoire (sur le site des Soeurs Apostoliques de la Communauté Saint-Jean)

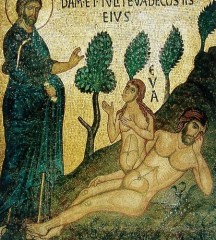

« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » (Mc 7,15). La pureté et l’impureté dont Jésus nous parle aujourd’hui n’est pas une question de loi ni de perfection religieuse. Jésus a dénoncé comme hypocrisie la pureté rituelle des Pharisiens qui ne concernait que l’extérieur et non le cœur. La pureté dont parle Jésus concerne la vocation la plus profonde de l’homme, celle voulue par le Créateur dès l’origine : « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance. » (Gn 1,26). Etre et devenir de plus en plus à l’image et à la ressemblance de Dieu, voilà en quoi consiste la véritable pureté de l’être humain. Pureté du miroir qui ne déforme pas ce qu’il reflète. Pureté des traits de l’icône qui éveille à la contemplation et s’efface devant le divin qu’elle révèle. Pureté de la source limpide qui sourd dans notre cœur et que n’atteint pas la boue de l’inconduite, de la fraude et de l’adultère. Pureté du souffle de vie insufflé à l’origine dans les narines d’Adam (Gn 2,7), que ne viciait pas alors la pollution de l’orgueil et de la démesure. O homme, quelle extraordinaire et mystérieuse vocation que la tienne ! « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction » (Jc 3,10). Retrouve la pureté de ta vocation originelle ! Ton cœur est fait pour aimer, non pour trahir. Ta langue est faite pour bénir, non pour maudire ! Tes mains sont faites pour donner, non pour frapper ! Tes yeux sont faits pour contempler, non pour convoiter !

Une homélie pour ce dimanche : http://www.carmel.asso.fr/22eme-Dimanche-T-O-Marc-7-1-8.html

L'épître de ce jour :

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,17-25.

Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ.

Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu.

L'Écriture dit en effet : La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents.

Que reste-t-il donc des sages ? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle ?

Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile.

Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse,

nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens.

Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.

Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. (EAQ)

La catéchèse de Benoît XVI du mercredi 29 août, à l'occasion de la mémoire du martyre de Jean-Baptiste :

Chers frères et sœurs,

En ce dernier mercredi du mois d’août, nous fêtons la mémoire liturgique du martyre de saint Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Dans le calendrier romain, il est l’unique saint dont on célèbre et la naissance, le 24 juin, et la mort venue par le martyre. La fête de ce jour est une mémoire qui remonte à la dédicace d’une crypte de Sébaste, en Samarie, où l’on vénère la tête du saint depuis la moitié du IVème siècle. Ce culte s’est ensuite étendu jusqu’à Jérusalem, dans les Eglises d’orient et à Rome, sous le titre de « Décollation de saint Jean-Baptiste ». Dans le martyrologe romain, on fait allusion à une seconde découverte de la précieuse relique transportée, pour l’occasion, dans l’église de Saint-Silvestre à Campo Marzio, à Rome.

Ces quelques repères historiques nous aident à comprendre à quel point la vénération de saint Jean-Baptiste est ancienne et profonde. Dans les évangiles, son rôle par rapport à Jésus apparaît très nettement. Saint Luc, en particulier, raconte sa naissance, sa vie dans le désert, sa prédication, et saint Marc nous parle de sa mort dramatique dans l’Evangile d’aujourd’hui. Jean-Baptiste initie sa prédication sous l’empereur Tibère, en 27-28 après Jésus-Christ, et l’invitation très claire qu’il adresse à la foule accourue pour l’écouter est de préparer le chemin pour accueillir le Seigneur, de rendre droits les sentiers tordus de sa propre vie à travers une conversion du cœur radicale (cf. Luc 3, 4). Pourtant le Baptiste ne se limite pas à prêcher la pénitence et la conversion mais, en reconnaissant que Jésus est « l’Agneau de Dieu » venu pour enlever le péché du monde (Jean 1, 29), il a la profonde humilité de montrer en Jésus le véritable Envoyé de Dieu, en se mettant de côté pour que le Christ puisse grandir, être écouté et suivi. Dans un acte ultime, le Baptiste témoigne par son sang de sa fidélité aux commandements de Dieu, sans céder ni reculer, en accomplissant jusqu’au bout sa mission. Dans ses homélies, saint Bède, moine du IXème siècle, dit ceci : Saint Jean a donné sa vie pour [le Christ], même si on ne lui a pas ordonné de renier Jésus Christ, on lui a ordonné de taire la vérité (cf. Homélies 23 : CCL 122, 354). Et il n’a pas tu la vérité et c’est ainsi qu’il est mort pour le Christ qui est la Vérité. C’est justement par amour de la vérité qu’il ne s’est pas abaissé en se compromettant et qu’il n’a pas eu peur d’adresser des paroles fortes à celui qui s’était éloigné des voies de Dieu.

Nous voyons cette grande figure, cette force passionnée, cette résistance contre les puissants. Et nous nous demandons : d’où vient cette vie, cette intériorité si forte, si droite, si cohérente, dépensée si totalement pour Dieu et pour préparer un chemin à Jésus ? La réponse est simple : de son rapport avec Dieu, de la prière, qui est le fil conducteur de toute son existence. Jean est le don divin longtemps invoqué par ses parents, Zacharie et Elisabeth (cf. Lc 1, 13) ; c’est un don grand, humainement inespéré, parce que tous deux étaient avancés en âge et qu’Elisabeth était stérile (cf. Lc 1, 7) ; mais rien n’est impossible à Dieu (cf. Lc 1, 36). L’annonce de cette naissance se produit justement dans le lieu de la prière, dans le temple de Jérusalem, et elle arrive quand c’est à Zacharie que revient le grand privilège d’entrer dans le lieu le plus sacré du temple pour présenter à Dieu l’offrande de l’encens (cf. Lc 1, 8-20). Même la naissance du Baptiste est marquée par la prière : le chant de joie, de louange et d’action de grâces que Zacharie élève vers le Seigneur et que nous chantons tous les matins aux laudes, le « Benedictus », exalte l’action de Dieu dans l’histoire et indique de manière prophétique la mission de son fils, Jean : précéder le Fils de Dieu fait chair pour lui préparer un chemin (cf. Lc 1, 67-79). Toute l’existence du précurseur de Jésus est alimentée par ce rapport à Dieu, en particulier la période passée dans des régions désertes (cf. Lc 1, 80) ; les régions désertes qui sont le lieu de la tentation, mais aussi le lieu où l’homme sent sa pauvreté parce qu’il est privé de soutiens et de sécurités matérielles, et il comprend que l’unique point de référence solide qui lui reste est Dieu lui-même. Mais Jean-Baptiste n’est pas seulement un homme de prière, du contact permanent avec Dieu, il est aussi un guide dans cette relation. Lorsqu’il rapporte la prière que Jésus enseigne à ses disciples, le « Notre Père », l’évangéliste Luc note que la demande est formulée par les disciples avec ces mots : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples » (Lc 11, 1).

Chers frères et sœurs, célébrer le martyre de saint Jean-Baptiste nous rappelle à nous, chrétiens d’aujourd’hui, qu’on ne peut pas s’abaisser à des compromis avec l’amour du Christ, avec sa parole, avec la vérité. La vérité est vérité, il n’y a pas de compromis possible. La vie chrétienne exige, pour ainsi dire, le « martyre » de la fidélité quotidienne à l’évangile, c’est-à-dire le courage de laisser le Christ grandir en nous afin qu’il puisse orienter nos pensées et nos actions. Mais ceci ne peut se réaliser dans notre vie que si notre relation à Dieu est solide. La prière n’est pas du temps perdu, elle ne vole pas de la place à nos activités, pas même à nos activités apostoliques ; c’est exactement le contraire : si nous sommes capables d’avoir une vie de prière fidèle, constante, confiante, alors Dieu lui-même nous donnera la capacité et la force de mener une vie heureuse et sereine, pour surmonter les difficultés et lui rendre courageusement témoignage. Que saint Jean-Baptiste intercède pour nous, afin que nous sachions toujours préserver le primat de Dieu dans notre vie. Merci.

source : zenit.org