source : missel.free.fr

Suite du saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu (IV, 1-11).

Jésus, après son baptême[1], fut conduit au désert par l'Esprit[2] pour être tenté par le diable.

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits[3], il eut faim[4]. Le tentateur[5] s'approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains[6]. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu[7]. »

Alors le diable[8] l'emmena à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit[9] : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu[10]. »

Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne et lui fit voir tous les royaumes du monde avec leur gloire[11]. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai[12], si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu dois adorer. » Alors le diable le quitta. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient.

Textes liturgiques © AELF, Paris

[1] Il fallait que tous les baptisés apprissent à ne point s'étonner si, après la grâce reçue, ils éprouvent de grandes tentations ; la chose est dans l'ordre : vous avez reçu des armes, c'est pour combattre et non pour vous reposer. Enfin, pour que vous ayez une preuve de la grâce qui vous a été faite : le démon ne vous aurait pas attaqué si Dieu ne vous avait élevé à cet honneur. C'est ainsi qu'il s'attaqua à Adam et ensuite à Job (saint Jean Chrysostome : homélie XIII du commentaire de l'évangile de saint Matthieu).

Vous qui êtes devenus chrétiens, vous devez vous attendre à des attaques plus violentes du démon ; car la victoire qu'il remporte sur les saints lui donne plus de gloire, et il la désire avec plus d'ardeur. (saint Hilaire : commentaire de l'évangile de saint Matthieu, III 1).

[2] Ce fut l'Esprit Saint qui conduisit lui-même Jésus au désert, voulant exprimer l'assurance avec laquelle il possède celui qu'il remplit de sa présence et l'offre aux traits du tentateur (saint Hilaire : commentaire de l'évangile selon saint Matthieu, III 1).

[3] Vous reconnaissez-là un nombre à signification mystique. Ce fut pendant ce nombre de jours que les eaux du Déluge se répandirent sur la terre, que le prophète Elie jeûna dans sa caverne, que Moïse jeûna avant de recevoir la Loi. Il convient donc de passer dans le jeûne un nombre semblable de jours pour préparer notre entrée dans la vie (saint Ambroise : commentaire de l’évangile selon saint Luc, IV 15).

[4] Le démon devait être vaincu, non par Dieu, mais par l’homme et par la chair de l’homme. Et c’est pourquoi l’homme en Jésus est abandonné à lui-même. C’est pourquoi il eut faim. Cette faim était aussi le signe de la faim qu’il devait éprouver, la faim de nos âmes, quand à la fin des quarante jours passés sur terre après sa Passion, il ramènerait près de Dieu la nature humaine qu’il avait assumée (saint Hilaire : commentaire de l’évangile selon saint Matthieu, III 2).

[5] Que personne, étant dans l’épreuve, ne dise : « C’est Dieu qui m’éprouve » ; car Dieu est à l’abri des épreuves du mal, et lui-même n’éprouve personne (épître de saintJacques, I 13). La tentation est la sollicitation au mal qui vient du démon ; Dieu ne nous tente pas mais permet que nous soyons tentés.

[6] Faisant cette proposition astucieuse, le démon nous décèle aussi sa faiblesse. Il ne peut lui-même précipiter les hommes, il faut qu’ils y consentent, et l’homme ne tombe que quand il abandonne les choses du ciel pour celles de la terre (saint Ambroise : commentaire de l’évangile selon saint Luc, IV 25).

[7] Au lieu d’écraser son adversaire du poids de sa puissance, et de le rejeter dans l’abîme, il ne fait qu’évoquer les préceptes de la Sainte Ecriture, nous apprenant, toutes les fois que nous sommes attaqués, à bien nous établir dans la vérité plutôt qu’à faire sentir notre colère (saint Grégoire le Grand : Homélie XVI sur les péricopes évangéliques).

[8] Le Mal n’est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le Mauvais, l’ange qui s’oppose à Dieu. Le « diable » est celui qui « se jette en travers » du dessein de Dieu et de son « œuvre de salut » accomplie dans le Christ. « Homicide dès l’origine, menteur et père du mensonge » (Jean, VIII 44), « le Satan, séducteur du monde entier » (Apocalypse, XII 9), c’est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde et c’est par sa défaite définitive que la création toute entière sera « libérée du péché et de la mort » (« Catéchisme de l’Eglise catholique », publié en 1992).

[9] Le démon se sert de l’Ecriture comme les hérétiques le feront plus tard, non pour devenir meilleur mais pour tromper (saint Jean Chrysostome : homélie XIII sur l’évangile selon saint Matthieu, 3).

[10] Celui qui entrepend des choses trop hautes que Dieu ne lui ordonne ni ne lui conseille, sous prétexte qu’il ferait en sa faveur des choses extraordinaires qu’il n’a point promis, tente le Seigneur son Dieu. Il tente le Seigneur son Dieu lorsqu’il veut entendre par un effort de son esprit les inaccessibles mystères, sans songer que celui qui entreprend de sonder la majesté sera opprimé par sa gloire. Ceux-là donc tentent le Seigneur leur Dieu et n’écoutent pas ce précepte : Ne cherchez point des choses plus hautes que vous. Celui aussi qui entreprend de grands ouvrages dans l’ordre de Dieu, mais le fait sans y employer des forces et une diligence proportionnées, tente Dieu manifestement et attend de lui un secours qu’il n’a point promis. Il en est de même de celui qui se jette volontairement dans un péril qu’il peut éviter ; car s’il le peut, il le doit, et non par une téméraire confiance hasarder volontairement son salut. Celui qui dit, par le sentiment d’un faux repos, je m’abandonne à la volonté de Dieu, et je n’ai qu’à le laisser faire, au lieu d’agir avec Dieu et de faire de pieux efforts, tente le Seigneur son Dieu qui veut que nous soyons coopérateurs de sa sagesse et de sa puissance(Jacques-Bénigne Bossuet).

[11] En entendant dire que le Sauveur fut tenté par le démon, porté par ses mains sacrilèges sur une montagne et sur le sommet du Temple, notre âme se révolte. Qu'y-a-t-il d'étonnant qu'il ait permis au démon de le transporter sur une montagne, quand il a permis à ses membres de le tuer. Car les méchants appartiennent au démon, ils sont ses membres : Pilate, les Juifs, les soldats qui crucifiaient Jésus, étaient les membres du démon. Il n'était pas indigne du Sauveur de subir la tentation, lui qui est venu pour subir la mort. Et comme il a guéri notre mort par sa mort, il nous a fortifiés par sa tentation contre nos tentations (saint Grégoire le Grand : homélie XVI sur les péricopes évangéliques).

[12] Le démon sentait que cet homme venait le combattre ; mais à quoi bon combattre, s’il pouvait lui donner les royaumes de la terre ? Il n’y mettait qu’une condition, c’est qu’il reconnût sa suprématie. Notre Seigneur et Sauveur veut régner en effet . Il veut que toutes les nations lui soient soumises, mais pour être soumises à la vérité, à la justice et à toutes les autres vertus ; il veut régner par la justice et il ne veut point recevoir sans labeur son royaume d’un maître à qui il sera soumis. Il veut régner afin de conduire les âmes au service et à l’adoration de Dieu (Origène : homélie XXX sur l’évangile selon saint Luc).

Ce parcours, très agréable à lire et à suivre, présente de nombreux atouts :

Ce parcours, très agréable à lire et à suivre, présente de nombreux atouts : Le programme quotidien, qui prend place dans une vie de prière et de partage, a été voulu accessible, concret, nourrissant et enthousiasmant :

Le programme quotidien, qui prend place dans une vie de prière et de partage, a été voulu accessible, concret, nourrissant et enthousiasmant :

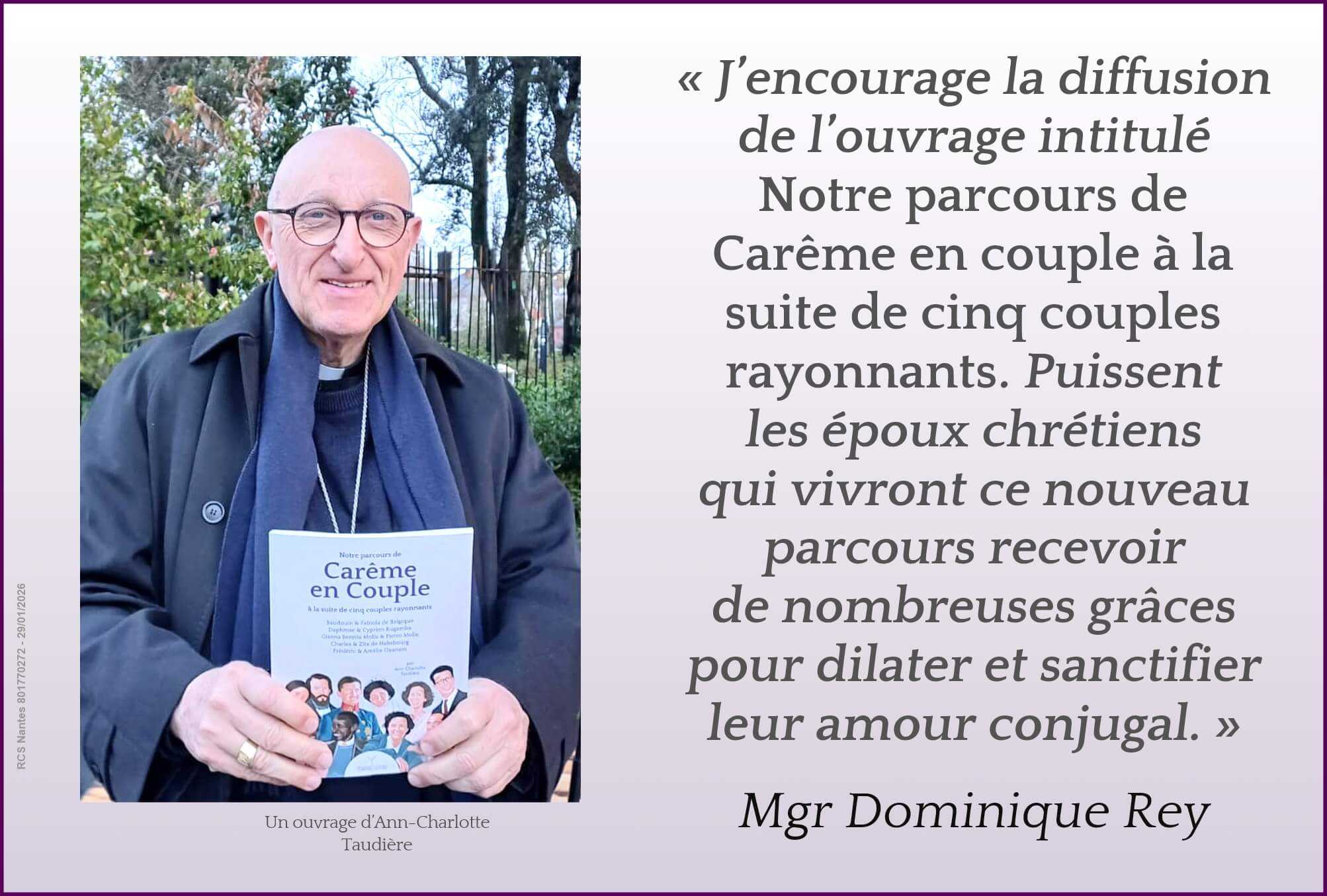

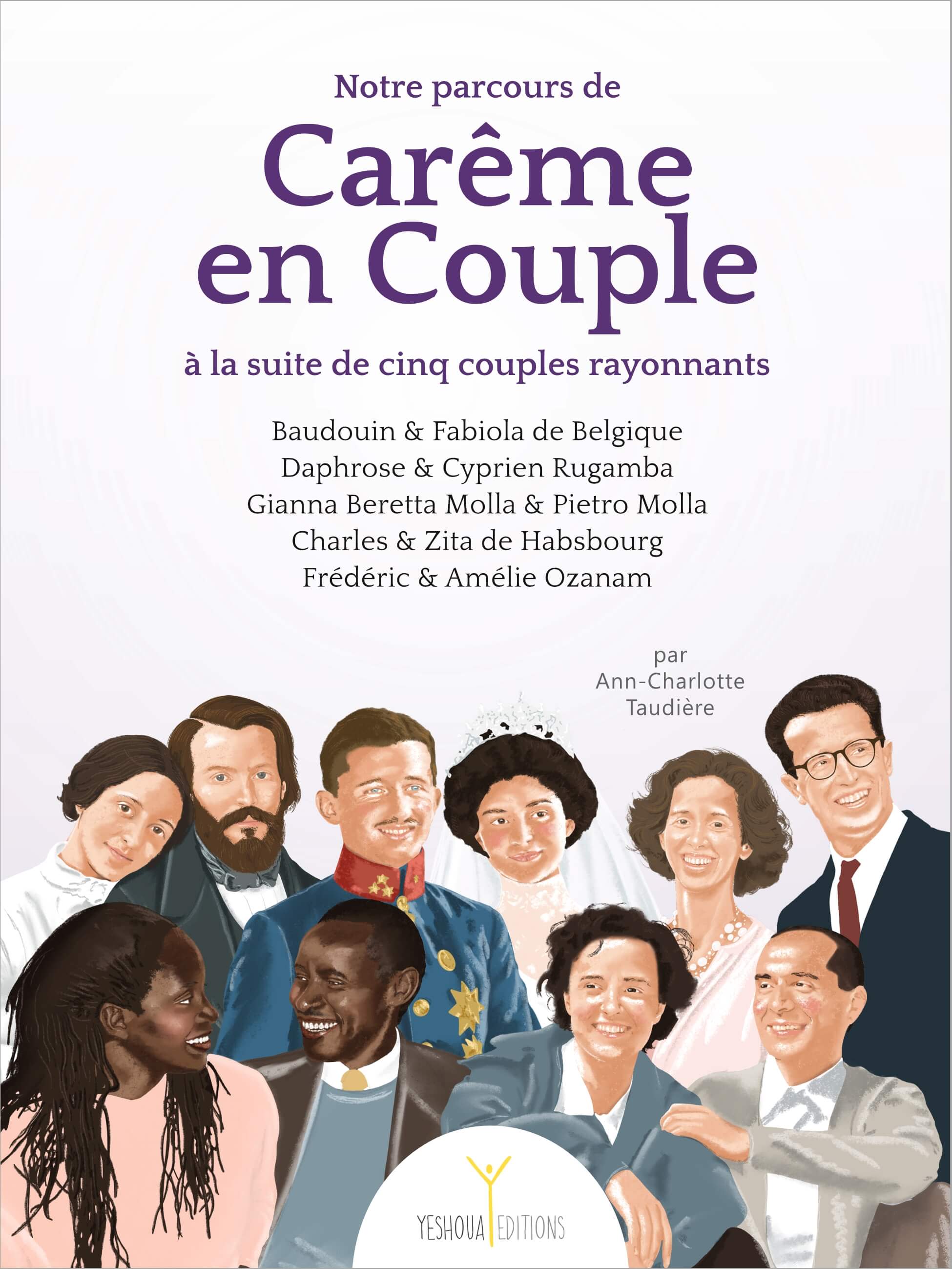

En publiant Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants, la Maison d’édition Yeshoua Éditions veut contribuer à proposer de bonnes lectures : les époux chrétiens ont tant besoin d’être aidés pour vivre pleinement leur mission au service du monde, de l’Eglise, de leur famille.

En publiant Notre parcours de Carême en couple à la suite de cinq couples rayonnants, la Maison d’édition Yeshoua Éditions veut contribuer à proposer de bonnes lectures : les époux chrétiens ont tant besoin d’être aidés pour vivre pleinement leur mission au service du monde, de l’Eglise, de leur famille.