| Introitus | Introït |

| Ps. 30, 3-4 | |

| ESTO mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. Ps. ibid., 2 In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in iustítia tua líbera me, et éripe me. ℣. Glória Patri. | Sois-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que Tu me sauves. Car Tu es ma force et mon refuge, et à cause de Ton nom, Tu seras mon guide et Tu me nourriras. Ps. 30,2 J’ai espéré en Toi, Seigneur : que je ne sois jamais confondu, dans Ta justice, délivre-moi et sauve-moi. |

Au rythme de l'année liturgique - Page 3

-

Esto mihi in Deum protectórem (Introit du 6e dimanche du TO)

Lien permanent Catégories : Art, Au rythme de l'année liturgique, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité -

Dieu ne nous sauve pas sans nous (homélie pour le 6ème dimanche du T.O.)

Dieu ne nous sauve pas sans nous

homélie de l'abbé Christophe Cossement pour le 6e dimanche de l’année A, 15 février 2026

Avez-vous déjà ressenti le vertige de votre liberté ? Cette possibilité de faire basculer notre vie vers la lumière ou vers les ténèbres ? L’Écriture aujourd’hui nous fait mesurer l’enjeu de ce don immense que Dieu nous a fait : notre liberté. Nous lisons en effet : « La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. » (Sir 15,17)

Bien sûr il y a des choix anodins, comme de mettre du ketchup ou de la mayonnaise sur ses frites, ou de manger ceci plutôt que cela. Mais d’autres choix sont des choix qui nous impliquent profondément. Ils concernent tellement notre identité de fils, de fille de Dieu, qu’ils deviennent des choix de vie ou de mort.

Bien sûr, en régime chrétien, si nous parvenons au salut, à la vie éternelle, c’est en raison de l’œuvre du Christ, c’est le don de sa vie qui peut nous rendre vivants pour toujours. Nous ne faisons pas la conquête du Ciel par nous-mêmes. Mais Dieu ne nous sauve pas sans nous. La façon dont il a formé son peuple pendant toute l’histoire du peuple hébreu depuis la sortie d’Égypte doit nous instruire. C’est en donnant une Loi aux hommes que Dieu leur témoigne son amour. Bien souvent il dit que c’est en écoutant sa parole qu’on trouvera la paix et la vie. Cette Loi, Jésus affirme qu’il ne vient pas pour l’abolir, en messie cool qu’il serait. Il dit qu’il vient « l’accomplir » (Mt 5,17), et il enseigne comment.

Il enseigne que ce n’est pas anodin, la façon dont nous traitons les autres, dont nous les respectons ou pas. Il en va de notre salut. Bien sûr, il n’est pas question de tuer ; mais on ne peut pas non plus penser être sauvé en insultant son frère, en le méprisant — et, cela va sans le dire, en le frappant. Si on veut donner à Dieu l’occasion de nous saisir pour nous donner la vie, il est temps de faire notre partie du chemin et prendre notre part de la réconciliation. Bien sûr, l’autre pourra refuser, ou demeurer une telle menace que nous devrons rester loin de lui. Mais notre cœur au moins voudra la paix et le pardon.

Jésus parle aussi de la manière dont on traite les personnes qui nous attirent. Même la façon de regarder une femme dit quelque chose de ce qui se joue en nous, salut ou perdition. L’exemple que Jésus donne de se couper une main ou s’arracher un œil pour demeurer dans la pureté nous montre l’intensité du combat que beaucoup d’entre nous ont à mener. Il ne s’agit pas de se rassurer en pensant : tout le monde vit comme cela. Et bien que ce combat soit parfois décourageant, il faut le mener sans cesse, et demander souvent à Dieu la grâce. Il en est de même pour la fidélité dans le mariage. Elle n’est pas donnée une fois pour toutes, vous le savez bien. Mais dans l’évangile Jésus vient de disqualifier le remariage. Il est bon d’en tenir compte, d’accueillir son interpellation et, le cas échéant, voir comment avancer vers mieux.

Enfin, nos choix de vie ou de mort se jouent aussi au niveau de notre parole. Dans un monde où le mensonge revient en force, où les personnes les plus haut placées étalent leur mauvaise conduite, ne nous laissons pas non plus décourager. La société, la famille, ont besoin d’hommes et de femmes de parole, pour qui « oui » est « oui » et « non » est « non », même quand cela leur coûte. Qu’il est bon de pouvoir avancer dans la lumière de la vérité et de s’abriter à l’ombre d’un cœur droit !

Enfin, si dans tous ces domaines nous avons l’impression de perdre quelque chose en écoutant le Christ, sachons que nous gagnons tout et que le Maître de la vie saura nous récompenser. Que l’Esprit Saint nous montre comment coopérer à notre salut, comment traduire dans nos choix l’œuvre de vie que Dieu veut faire en chacun de nous !

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Christianisme, Eglise, Foi, Spiritualité -

"Ecouter et jeûner; le carême comme temps de conversion" (message du pape pour le carême 2026)

MESSAGE DU SAINT-PÈRE LÉON XIV

POUR LE CARÊME 2026Écouter et jeûner.Le Carême comme temps de conversion

Chers frères et sœurs !

Le Carême est le temps où l’Église, avec une sollicitude maternelle, nous invite à remettre le mystère de Dieu au centre de notre vie, afin que notre foi retrouve son élan et que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes.

Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la Parole et que nous l’accueillons avec docilité d’esprit. Il existe donc un lien entre le don de la Parole de Dieu, l’espace d’hospitalité que nous lui offrons et la transformation qu’elle opère. C’est pourquoi le cheminement du Carême devient une occasion propice pour prêter l’oreille à la voix du Seigneur et renouveler la décision de suivre le Christ, en parcourant avec Lui le chemin qui monte à Jérusalem où s’accomplit le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection.

Écouter

Cette année, je voudrais attirer l’attention, en premier lieu, sur l’importance de laisser place à la Parole à travers l’écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d’entrer en relation avec l’autre.

Dieu Lui-même, se révélant à Moïse depuis le buisson ardent, montre que l’écoute est un trait distinctif de son être : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris » (Ex 3, 7). L’écoute du cri de l’opprimé est le début d’une histoire de libération dans laquelle le Seigneur implique également Moïse, en l’envoyant ouvrir une voie de salut à ses enfants réduits en esclavage.

Un Dieu engageant nous rejoint aujourd’hui aussi avec des pensées qui font vibrer son cœur. Pour cela, l’écoute de la Parole dans la liturgie nous éduque à une écoute plus authentique de la réalité : parmi les nombreuses voix qui traversent notre vie personnelle et sociale, les Saintes Écritures nous rendent capables de reconnaître celle qui s’élève de la souffrance et de l’injustice, afin qu’elle ne reste pas sans réponse. Entrer dans cette disposition intérieure de réceptivité c’est se laisser instruire aujourd’hui par Dieu à écouter comme Lui, jusqu’à reconnaître que « la condition des pauvres est un cri qui, dans l’histoire de l’humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques et, enfin et surtout, l’Église ». [1]

Jeûner

Si le Carême est un temps d’écoute, le jeûne constitue une pratique concrète qui dispose à l’accueil de la Parole de Dieu. L’abstinence de nourriture est, en effet, un exercice ascétique très ancien et irremplaçable dans le chemin de conversion. Précisément parce qu’il implique le corps, il rend plus évident ce dont nous avons “faim” et ce que nous considérons comme essentiel à notre subsistance. Il sert donc à discerner et à ordonner les “appétits”, à maintenir vigilant la faim et la soif de justice en les soustrayant à la résignation, en les éduquant pour qu’ils deviennent prière et responsabilité envers le prochain.

Saint Augustin, avec finesse spirituelle, laisse entrevoir la tension entre le temps présent et l’accomplissement futur qui traverse cette garde du cœur, lorsqu’il observe que : « Au cours de la vie terrestre, il appartient aux hommes d’avoir faim et soif de justice, mais en être rassasiés appartient à l’autre vie. Les anges se rassasient de ce pain, de cette nourriture. Les hommes, en revanche, en ont faim, ils sont tous tendus vers le désir de celui-ci. Cette tension dans le désir dilate l’âme, augmente sa capacité ». [2] Le jeûne, compris dans ce sens, nous permet non seulement de discipliner le désir, de le purifier et de le rendre plus libre, mais aussi de l’élargir de manière à ce qu’il se tourne vers Dieu et s’oriente à accomplir le bien.

Cependant, pour que le jeûne conserve sa vérité évangélique et échappe à la tentation d’enorgueillir le cœur, il doit toujours être vécu dans la foi et l’humilité. Cela exige de rester enraciné dans la communion avec le Seigneur parce que « personne ne jeûne vraiment s’il ne sait pas se nourrir de la Parole de Dieu ». [3] En tant que signe visible de notre engagement intérieur à nous soustraire, avec le soutien de la grâce, au péché et au mal, le jeûne doit également inclure d’autres formes de privation visant à nous faire acquérir un mode de vie plus sobre, car « c’est l’austérité seule qui rend authentique et forte notre vie chrétienne ». [4]

Je voudrais donc vous inviter à une forme d’abstention très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, aux jugements hâtifs, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d’apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse : au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors, nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d’espoir et de paix.

Ensemble

Enfin, le Carême met en évidence la dimension communautaire de l’écoute de la Parole et de la pratique du jeûne. L’Écriture souligne également cet aspect de nombreuses façons. Par exemple, lorsqu’elle raconte, dans le livre de Néhémie, que le peuple se rassembla pour écouter la lecture publique du livre de la Loi et, pratiquant le jeûne, se disposa à la confession de foi et à l’adoration afin de renouveler l’alliance avec Dieu (cf. Ne 9, 1-3).

De même, nos paroisses, les familles, les groupes ecclésiaux et les communautés religieuses sont appelés à accomplir pendant le Carême un cheminement commun dans lequel l’écoute de la Parole de Dieu, tout comme celle du cri des pauvres et de la terre, devienne une forme de vie commune et dans lequel le jeûne soutienne une authentique repentance. Dans cette perspective, la conversion concerne, outre la conscience de chacun, le style des relations, la qualité du dialogue, la capacité à se laisser interroger par la réalité et à reconnaître ce qui oriente véritablement le désir, tant dans nos communautés ecclésiales que dans l’humanité assoiffée de justice et de réconciliation.

Biens aimés, demandons la grâce d’un Carême qui rende notre oreille plus attentive à Dieu et aux plus démunis. Demandons la force d’un jeûne qui passe aussi par la langue, afin que diminuent les paroles qui blessent et que grandisse l’espace pour la voix de l’autre. Et faisons en sorte que nos communautés deviennent des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli et où l’écoute engendre des chemins de libération, nous rendant plus prompts et plus diligents à contribuer à l’édification de la civilisation de l’amour.

Je vous bénis de tout cœur ainsi que votre cheminement de Carême.

Du Vatican, le 5 février 2026, mémoire de sainte Agathe, vierge et martyre.

LÉON PP. XIV

______________________________________________

[1] Exhort. ap. Dilexi te (4 octobre 2025), 9.

[2] Saint Augustin, L’utilité du jeûne, 1, 1.

[3] Benoît XVI, Catéchèse (9 mars 2011).

[4] Saint Paul VI, Catéchèse (8 février 1978).

Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Christianisme, Eglise, Foi, Spiritualité -

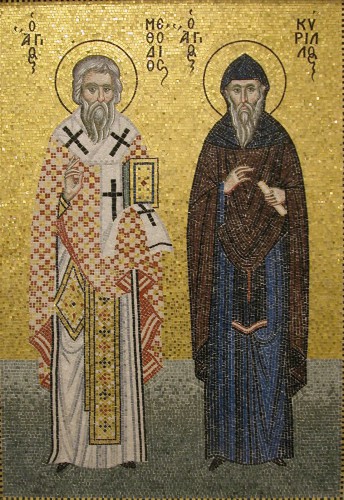

Cyrille et Méthode (14 février), apôtres des Slaves

Le mercredi 17 juin 2009, lors de l'audience générale, Benoît XVI consacrait sa catéchèse aux saints Cyrille et Méthode :

Le mercredi 17 juin 2009, lors de l'audience générale, Benoît XVI consacrait sa catéchèse aux saints Cyrille et Méthode :Chers frères et sœurs,

Je voudrais parler aujourd'hui des saints Cyrille et Méthode, frères de sang et dans la foi, appelés apôtres des slaves. Cyrille naquit à Thessalonique, du magistrat de l'empire Léon en 826/827: il était le plus jeune de sept enfants. Dans son enfance, il apprit la langue slave. A l'âge de quatorze ans, il fut envoyé à Constantinople pour y être éduqué et fut le compagnon du jeune empereur Michel iii. Au cours de ces années, il fut initié aux diverses matières universitaires, parmi lesquelles la dialectique, ayant comme maître Photios. Après avoir refusé un brillant mariage, il décida de recevoir les ordres sacrés et devint "bibliothécaire" auprès du Patriarcat. Peu après, désirant se retirer dans la solitude, il alla se cacher dans un monastère, mais il fut bientôt découvert et on lui confia l'enseignement des sciences sacrées et profanes, une fonction qu'il accomplit si bien qu'elle lui valut le surnom de "philosophe". Entre-temps, son frère Michel (né aux alentours de 815), après une carrière administrative en Macédoine, abandonna le monde vers 850 pour se retirer dans la vie monastique sur le mont Olympe en Bithynie, où il reçut le nom de Méthode (le nom monastique devait commencer par la même lettre que le nom de baptême) et devint higoumène du monastère dePolychron.

Attiré par l'exemple de son frère, Cyrille aussi décida de quitter l'enseignement et de se rendre sur le mont Olympe pour méditer et prier. Quelques années plus tard, cependant (vers 861), le gouvernement impérial le chargea d'une mission auprès des khazars de la Mer d'Azov, qui demandèrent que leur soit envoyé un homme de lettres qui sache dialoguer avec les juifs et les sarrasins. Cyrille, accompagné de son frère Méthode, s'arrêta longuement en Crimée, où il apprit l'hébreu. Là, il rechercha également le corps du Pape Clément i, qui y avait été exilé. Il trouva sa tombe, et lorsque son frère reprit le chemin du retour, il porta avec lui les précieuses reliques. Arrivés à Constantinople, les deux frères furent envoyés en Moravie par l'empereur Michel III, auquel le prince moldave Ratislav avait adressé une requête précise: "Notre peuple - lui avait-il dit - depuis qu'il a rejeté le paganisme, observe la loi chrétienne; mais nous n'avons pas de maître qui soit en mesure de nous expliquer la véritable foi dans notre langue". La mission connut très vite un succès insolite. En traduisant la liturgie dans la langue slave, les deux frères gagnèrent une grande sympathie auprès du peuple.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Europe, Foi, Histoire, Spiritualité -

Les saints Cyrille et Méthode

Source : Missel.free

Source : Missel.freePuisqu'ils étaient frères et que les circonstances les avaient amenés à entreprendre la même tâche - l'évangélisation des pays slaves - les biographies de saint Cyrille et de saint Méthode ne peuvent être dissociés.

Les Francs s'étant rendus maîtres des territoires Croates et Slavons, après que Charlemagne eut soumis les Avars (vers 790), atteignirent ceux des Bulgares. C'est à l'évêque de Salzbourg que Charlemagne confia la juridiction sur les pays slaves auxquels il imposa le latin.

Le prince Rastislav qui régnait sur la Moravie, accrut sa puissance de telle façon que ses voisins Francs et Bulgares, Louis le Germanique et le prince Boris, s'allièrent contre lui et les Bulgares reçurent des missionnaires francs. Menacé par l'empire d'Occident, Rastislav s'allia avec l'empereur byzantin, Michel III, et lui demanda des missionnaires sachant la langue slave car le peuple de Moravie ne connaissait pas le grec : Notre pays est baptisé et nous n'avons pas de maître pour nous prêcher, nous instruire et nous expliquer les livres saints. Nous ne comprenons ni la langue grecque, ni la langue latine : les uns nous instruisent d'une façon et les autres d'une autre ; aussi ne comprenons-nous pas le sens des livres sacrés et leur énergie. Envoyez-nous dons des maîtres qui soient capables de nous expliquer la lettre des livres sacrés et leur esprit. Nous autres Slaves, nous sommes un peuple simple et nous n'avons personne pour nous enseigner la vérité. Désigne-nous donc, généreux monarque, un homme capable de nous parler.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Spiritualité -

Martyrisés pour avoir défendu le dimanche

Sans nous réunir en assemblée le dimanche, nous ne pouvons pas vivre

(Zenit.org - Anita Bourdin) L'héritage des martyrs d'Abitène

Le martyrologe romain fait mémoire, le 12 février, des saints martyrs d’Abitène, saint Saturnin et ses compagnons, 31 hommes et 18 femmes, martyrs pour avoir défendu le dimanche. Le pape Benoit XVI a ainsi résumé leur message: "Sans nous réunir en assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre." "Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre", disait en effet le prêtre Saturnin, d'Abitène, sur les bords de la Mjerda, en Tunisie, près de Carthage, tué en haine de la foi, en 304, sous l'empereur romain Dioclétien.

Ils furent arrêtés par les magistrats de la colonie et les soldats de garde dans la maison d'un particulier où ils célébraient le Jour du Seigneur et l'Eucharistie, malgré l'interdiction du prince. Ils ont ensuite été conduits à Carthage et interrogés par le proconsul. Ils se proclamèrent tous chrétiens, même sous la torture, et déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas suspendre l'assemblée dominicale. Parmi eux se trouvaient des jeunes: Félix le jeune, fils de Saturnius, son frère Saturnius le Jeune, Marie, jeune consacrée, le petit Hilarius, une jeune femme, Victoria, que son frère, Fortianus, païen, voulait sauver malgré elle. Ils sont restés jusqu'au bout incroyablement solidaires.

-

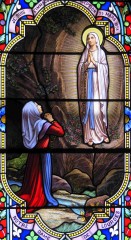

Notre-Dame de Lourdes (11 février)

Extraits d'une homélie prononcée par le Pape Jean-Paul II

Extraits d'une homélie prononcée par le Pape Jean-Paul II(source : missel.free.fr)

Aujourd'hui rappelons, chers Frères et Sœurs, une présence significative de cette nouvelle Femme dans notre histoire. Nous célébrons la mémoire liturgique de la première apparition de la Bienheureuse Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle.

Rappelons ensuite que - comme je le disais dans mon encyclique Redemptoris Mater - “ Marie est présente dans la mission de l'Église, présente dans l'action de l'Église qui fait entrer dans le monde le Règne de son Fils ” (n. 28). Cette présence se manifeste aussi, entre autre, “ par la force d'attraction et de rayonnement des grands sanctuaires où non seulement les individus ou les groupes locaux, mais parfois des nations et des continents cherchent la rencontre avec la Mère du Seigneur ”.

Lourdes, comme tant d'autres lieux, est un signe particulier de cette action de Marie dans le cours de notre histoire. En effet -comme le dit Vatican II (Const. Dogm. Lumen Gentium,62) - “ après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas ; par son intercession répétée elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse ”.

A Lourdes Marie accomplit une mission de soulagement de la souffrance et de réconciliation des âmes avec Dieu et avec le prochain.

Les grâces que cette Mère de Miséricorde obtient aux foules immenses d'une humanité endolorie et égarée, ont toutes le but de les conduire au Christ et de leur obtenir le don de son Esprit.

A Lourdes, Marie, par l'intermédiaire de Sainte Bernadette, s'est révélée, de façon éminente, comme “ porte-parole de la volonté du Fils ” (cf. Enc. Redemptoris Mater, n. 21).

Tout ce que la Madone dit à la Voyante, tout ce qu'elle l'exhorta à faire, tout ce qui ensuite est né, est arrivé et arrive, reflète, en un certain sens, la “ volonté ” de la Madone : mais au nom de qui a-t-Elle obtenu tout ceci, à la grâce de qui, si ce n'est de son Fils divin ? Donc, Lourdes, nous pouvons le dire, appartient au Christ encore plus qu'à sa Très Sainte Mère. A Lourdes, nous apprenons à connaître le Christ à travers Marie. Les miracles de Lourdes sont les miracles du Christ, obtenus par l'intercession de Marie.

Pour cela, Lourdes est un lieu privilégié d'expérience chrétienne. A Lourdes, on apprend à souffrir comme le Christ a souffert. On accepte la souffrance comme Il l'a acceptée.

A Lourdes la souffrance s'allège parce qu'on la vit avec le Christ. Pourvu qu'on la vive avec le Christ. Soutenus par Marie.

A Lourdes, on apprend que la foi soulage la souffrance, mais pas tellement dans le sens de la diminuer physiquement. C'est le devoir de la médecine, ou cela peut arriver exceptionnellement de façon miraculeuse.

A Lourdes, on apprend que la foi soulage la souffrance en ce qu'elle la rend acceptable comme moyen d'expiation et comme expression d'amour. A Lourdes, on apprend à s'offrir non seulement à la justice divine, mais aussi - comme le disait Sainte Thérèse de Lisieux - à l'Amour miséricordieux de Celui qui, comme je l'ai dit dans ma lettre apostolique Salvifici Doloris(n. 18), a souffert “ volontairement et innocemment ”.

-

Le 11 février, à Lourdes

On fête aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes...

On fête aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes...A Lourdes, en 1858, la famille de Bernadette Soubirous, ruinée, a trouvé refuge au cachot. Le 11 février 1858, Bernadette, sa sœur Toinette et leur amie Jeanne Abadie, vont chercher du bois. Elles se dirigent vers "l'endroit où le canal rejoint le Gave". Elles arrivent devant la Grotte de Massabielle. Toinette et Jeanne traversent l'eau glaciale du canal. Bernadette, en raison de son asthme chronique, hésite à faire autant. C'est alors qu'elle "entend un bruit comme un coup de vent", mais "aucun arbre ne bouge". Levant la tête, elle voit, dans le creux du rocher, une petite demoiselle, enveloppée de lumière, qui la regarde et lui sourit". C'est la première apparition de Notre Dame.

source : le-message-de-lourdes

-

St Pierre de Jésus Maldonado Lucero, prêtre et martyr au Mexique (+ 1937)

St Pierre de Jésus Maldonado Lucero

Fête le 11 Février

Saint Pedro de Jésus Maldonado Lucero

Prêtre et martyr au Mexique

Pedro de Jésus Maldonado naît à Sacramento, Chihuahua, le 8 juin 1892. À l’âge de 17 ans, il répond à l’appel de Dieu et entre au séminaire de Chihuahua. De santé fragile, il souffre des mauvaises conditions sanitaires prévalant à l’époque dans cette institution.

En 1918, il est envoyé à El Paso, au Texas, pour y recevoir les Ordres; il est ordonné prêtre le 25 janvier 1918 dans la Cathédrale St. Patrick, par Jésus Schuler s.j., évêque de El Paso.

Le Père Maldonado célèbre sa première Messe dans la paroisse Sagrada Familia de Chihuahua le 11 février, jour de la Fête de Notre-Dame de Lourdes.Le 1er janvier 1924, il est nommé curé de la paroisse Santa Isabel, où il suscite l’enthousiasme de ses paroissiens ; l’Adoration au Saint Sacrement, ainsi que d’autres pratiques religieuses, prirent de l’essor. Le Père Maldonado avait aussi encouragé ses ouailles à plus d’amour et de dévotion envers la Vierge Marie.

En 1926, le gouvernement mexicain entame une persécution à l’encontre de l’Église. Le culte public est suspendu ; les églises, séminaires et écoles religieuses sont fermées. L’État de Chihuahua est en partie épargné des hostilités, grâce aux mesures prudentes instituées par les autorités locales.

Avant 1931 il y a une nouvelle vague de persécution religieuse ; l’état de Chihuahua aussi est embrasé par la violence. Des prêtres sont persécutés et exilés. Des responsables et des enseignants catholiques sont forcés de signer des déclarations indiquant qu’ils renonçaient à leur Foi. Toute manifestation publique, visant à dénoncer l’action du gouvernement, était aussi interdite.En 1934, le P. Maldonado, arrêté et expulsé d’El Paso, demande de réintégrer sa paroisse le plus tôt possible.

Revenu au Mexique en 1936 à Boquilla del Rio, une ville situé près de Santa Isabel, il réside là bas en compagnie d’une famille catholique qui avait transformé une partie de sa maison en lieu où célébrer la Messe.

Le 10 février 1937, Mercredi des cendres, Pedro de Jésus confessait des gens lorsqu’un groupe d’hommes ivres et armés part à sa recherche à travers la ville.

Bien que des fidèles tentent de le cacher, le Père fut capturé. Ses ravisseurs le firent marcher pieds nus jusqu’au centre de la ville. Tout au long du trajet, le prisonnier récita le rosaire à voix haute, accompagné par ses paroissiens qui marchèrent et prièrent à ses côtés.

Lorsque le groupe arriva à l’hôtel de ville, un fonctionnaire municipal attrapa le Père Maldonado par les cheveux et le frappa d’un coup de poing. Un leader politique dégaine son pistolet et vise le Père Maldonado qui s’effondre.

Voyant qu’il vivait toujours, ses persécuteurs le frappèrent avec la crosse de leurs fusils et le trainèrent jusqu’au deuxième étage du bâtiment, l’abandonnant, inconscient. Découvert par un groupe de femmes on l’amena à l’hôpital où on lui donna l’extrême-onction.Le Père Maldonado est mort en martyr, le 11 février 1937, et son sacrifice n’a pas été vain. Le 26 avril 1937, le gouverneur de Chihuahua signe, en effet, une requête autorisant la reprise du culte public dans son État.

Le 1er mai, les cloches de la Cathédrale sonnèrent à nouveau, appelant les fidèles à la Messe. Le jour du premier anniversaire de la mort du père Maldonado, le culte public avait repris partout dans l’État de Chihuahua. Le gouvernement venait de mettre un terme à toutes persécutions à l’encontre des Catholiques.Pedro de Jesus Maldonado Lucero, victime de la ‘Guerre Cristera’ a été reconnu comme un authentique martyr de la foi et, comme tel, a été béatifié le 22 novembre 1992 et canonisé, avec 24 autres martyrs mexicains, le 21 mai 2000, à Rome, par saint Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005)

Canonisés le 21 mai 2000 :

Prêtres : Cristóbal Magallanes Jara, Agustín Caloca Cortés, Román Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Alemán, Julio Álvarez Mendoza, Luis Batis Sainz, Mateo Correa Magallanes, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarito Flores García, José Isabel Flores Varela, David Galván Bermúdez, Pedro de Jesús Maldonado Lucero, Jesús Méndez Montoya, Justino Orona Madrigal, José María Robles Hurtado, Toribio Romo González, Jenaro Sánchez Delgadillo, Sabas Reyes Salazar, David Uribe Velasco, Tranquilino Ubiarco Robles.

Laïcs : Salvador Lara Puente, Manuel Morales, David Roldán Lara.

Source principale : reflexionchretienne.e-monsite.com (« Rév. x gpm »). -

Sainte Scholastique, soeur de saint Benoît (10 février)

Du site des Moniales bénédictines du Mont des Oliviers :

Sainte Scholastique

« Elle fut plus puissante parce qu’elle aima davantage. » Nous ne savons presque rien sur la vie de sainte Scholastique, mais là est l’essentiel. Selon la tradition, elle menait une vie toute vouée à Dieu, comme son frère saint Benoît. Une fois par an, elle avait l’habitude de venir le rencontrer avec quelques-uns de ses frères près de son monastère, et ils passaient une journée ensemble « à louer Dieu et à parler de choses saintes ».

Et voici qu’une fois Scholastique demande à son frère de prolonger la rencontre au-delà de l’usuel, pendant la nuit – peut-être pressent-elle que ce sera la dernière fois qu’elle verra son frère avant sa mort. Mais lui, le grand législateur de la vie monastique, de répondre : « Que dis-tu là, ma sœur ! Rester hors du monastère, je ne le peux absolument pas. »

Scholastique se met à prier – et d’un ciel auparavant parfaitement serein - « ce fut un éclat violent d’éclairs, tonnerre, pluie diluvienne, tant et si bien que ni le vénérable Benoît ni les frères qui l’accompagnaient ne pouvaient franchir le seuil du lieu où ils se trouvaient. » Alors Benoît « commença à se plaindre, tout triste : ‘Que Dieu tout-puissant te pardonne, ma sœur ! Qu’est-ce que tu as fait là ?’ Elle répondit : ‘Voilà ! Je t’ai prié, et tu n’as pas voulu m’écouter. J’ai prié mon Seigneur, et il m’a écoutée. Maintenant donc, si tu peux, sors ! Laisse-moi, et rentre au monastère.’ Mais lui ne pouvait sortir au-delà du toit. Il n’avait pas voulu rester de bon gré, il resta de force. »

Et Grégoire le Grand termine le récit de cet épisode de la vie de saint Benoît et de sainte Scholastique en disant : « Ce n’est pas étonnant qu’une femme en cette occasion ait été plus forte que lui, l’homme de Dieu : elle voulait voir plus longtemps son frère. Selon la parole de Jean, ‘Dieu est amour’, et par un jugement tout à fait juste, elle fut plus puissante parce qu’elle aima davantage. »

-

La bienheureuse Anne Catherine Emmerick, mystique du Land de Münster (9 février)

Bse Anna Katharina Emmerick

« Mystique du Land de Münster » (source : EAQ)

Anna Katharina Emmerick naît le 8 septembre 1774, dans la communauté d'agriculteurs de lamschen près de Coesfeld (Allemagne).

Elle grandit au sein d'une famille de neuf frères et sœurs. Dès sa plus tendre enfance elle dut aider aux travaux domestiques et agricoles. Elle ne fréquenta que quelques temps l'école, mais elle possédait une bonne instruction dans le domaine religieux. Très rapidement ses parents s'aperçurent de sa vocation à la prière et à la vie religieuse.

Elle travailla trois ans dans une grande ferme des environs, puis apprit la couture et retourna vivre chez ses parents. Elle demanda ensuite à être admise dans divers monastères, mais elle fut refusée car elle ne possédait pas de don particulier. Toutefois, les clarisses de Münster l'acceptèrent à la condition qu'elle apprenne à jouer de l'orgue. Ses parents l'autorisèrent alors à aller vivre dans la famille de l'organiste Söntgen de Coesfeld pour faire son apprentissage ; mais elle n'eut jamais la possibilité d'apprendre l'orgue, car la pauvreté de la famille la poussa à travailler afin de les aider à vivre.

En 1802, elle réussit finalement à entrer au monastère d'Agnetenberg, près de Dülmen, avec son amie Klara Söntgen. Elle prononça ses vœux l'année suivante, participant à la vie monastique avec ferveur, toujours prête à accomplir les travaux les plus durs que personne ne voulait faire. Mais, de 1802 à 1811, elle tomba fréquemment malade et dut supporter de grandes douleurs.

En 1811, le monastère d'Agnetenberg fut fermé, elle devint alors domestique chez l'abbé Lambert, un prêtre qui avait fui la Révolution française et qui vivait à Dülmen. Mais elle tomba à nouveau malade et ne quitta plus son lit. Elle fit alors venir sa plus jeune sœur qui, sous sa direction, s'occupait de la maison.

C'est au cours de cette période qu'elle reçut les stigmates. Ce fait ne pouvait pas rester caché ; le docteur Franz Wesener l'examina et en resta profondément impressionné, devenant son ami fidèle au cours des années qui suivirent.

Une caractéristique de sa personnalité était l'amour qu'elle éprouvait pour son prochain. Elle cherchait toujours à aider les autres, même sans pouvoir se lever de son lit, où elle cousait des vêtements pour les enfants pauvres. De nombreuses personnalités, qui participaient au mouvement de renouveau de l'Église au début du XIX siècle, cherchèrent à la rencontrer.

La rencontre avec Clemens Brentano (poète et écrivain allemand) fut particulièrement significative. A partir de 1818, il lui rendit visite chaque jour pendant cinq ans, dessinant ses visions qu'il publia ensuite. Au cours de l'été 1823, la santé d'Anna Katharina déclina et, la mort approchant, elle décida d'unir sa souffrance à celle de Jésus, en l'offrant pour la rédemption des hommes.

Elle meurt le 9 février 1824.

La vie d'Anna Katharina fut caractérisée par une profonde union avec le Christ; les stigmates qu'elle portait en furent la preuve. Elle éprouva également une profonde dévotion à l'égard de Marie. A travers la foi et l'amour elle servit l'œuvre de la rédemption, disant à ce propos: « J'ai toujours considéré le service au prochain comme la plus haute vertu. Dans ma jeunesse, j'ai prié Dieu afin qu'il veuille bien me donner la force de servir mon prochain et d'être utile. A présent je sais qu'il a exaucé ma prière. »

Anna Katharina Emmerick a été béatifiée le 3 octobre 2004, par Saint Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005).

Pour un approfondissement :

Télécharger gratuitement les 9 livres d'Anne-Catherine Emmerich

Source principale : vatican.va (« Rév. x gpm »).

-

Cinq bonnes raisons pour lesquelles aller à la messe tous les dimanches est absolument nécessaire

Du site de l'archidiocèse de Saint-Paul et Minneapolis :

Donnez-moi cinq bonnes raisons pour lesquelles aller à la messe tous les dimanches est absolument nécessaire.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Christianisme, Eglise, Foi, Spiritualité