Jeudi Saint (source) :

Le sermon LI de Saint Augustin dans le supplément pour les fêtes de l’année s’intitule « Pour la Cène du Seigneur », mais, de fait, la Sainte Eucharistie n’y est évoquée qu’incidemment parce que l’essentiel de ce sermon met en valeur la trahison de Judas et son hypocrisie, opposé au reniement de Pierre et à sa contrition.

Saint Augustin tire profit des exemples opposés de ces deux apôtres pour mettre en évidence de quelles dispositions les fidèles doivent être revêtus pour approcher de la Sainte Table.

Puissiez-vous apporter à la manducation de l’Agneau une innocence d’agneau !

§ 1. Exhortation à s’approcher des saints mystères avec une conscience purifiée.

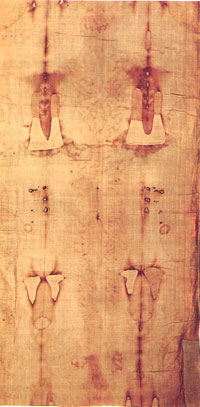

Vous êtes venus en grand nombre pour prendre part au banquet de ce jour, pour assister à l’immolation de l’Agneau et faire la Pâque avec les disciples de Jésus-Christ ; or, je vous en conjure, apportez aux divins mystères des cœurs sincères et remplis de charité ; qu’il n’y ait dans vos âmes aucune duplicité, que le nuage de l’envie ne projette point son ombre sur votre homme intérieur ; puissiez-vous apporter à la manducation de l’Agneau une innocence d’agneau ! Puisse la brebis immaculée ne point former en vous des membres de loup ! Car celui qui s’assied à cette table et y participe indignement, n’arrivera pas avec Pierre au port du salut, mais il fera avec Judas un irrémédiable naufrage ; il subira la peine due à son crime, comme ce traître qui a reçu le bienfait du Seigneur avec une conscience coupable. Enfin Judas n’a apporté à la cène aucune franchise, il n’y a mis que de la dissimulation ; aussi, dès qu’il a eu reçu, de la main du Christ, le morceau de pain trempé, le diable est-il entré en lui.

§ 2. Effroi et inquiétude des disciples à l’annonce de la trahison.

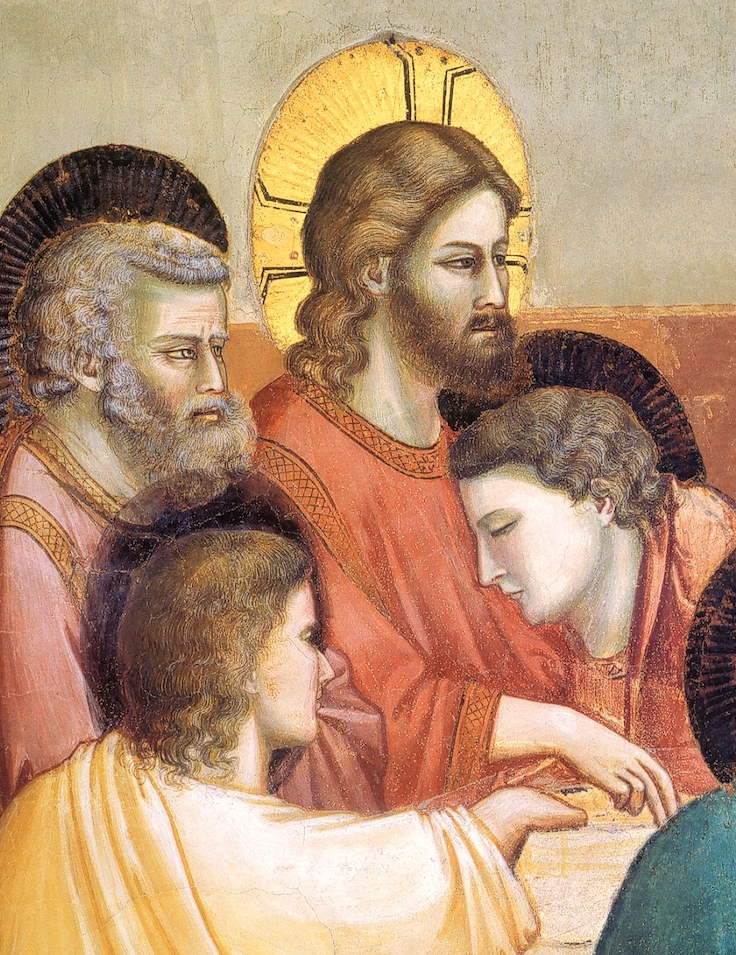

Je veux, mes frères, examiner pieusement avec vous les premiers passages de la lecture que vous venez d’entendre : « Le Seigneur était à table avec Ses douze disciples ; et, comme ils mangeaient, Il leur dit : Je vous le dis en vérité, l’un de vous Me trahira ; et ils furent contristés, et chacun d’eux commença à Lui dire : Est-ce moi, Seigneur ? » (Matth. XXI, 20-22).

Heureux Apôtres ! vous vous chagrinez parce que vous êtes innocents, mais votre sort est plus digne d’envie que celui de Judas ; car si son audace l’empêche de rougir, elle sera exemplairement punie ; ne savez-vous pas, en effet, que jamais vous n’avez formé contre le Sauveur un pareil projet ? Vous vous tenez en garde contre votre propre fragilité, aussi vous devenez tristes et vous questionnez votre Maître sur une faute que votre conscience ne vous reproche pas. Mais vous en croyez plus à Lui qu’à vous. Vous supposez que l’accusation portée an milieu de ce repas tombe sur vous, et Judas ne veut point sentir le trait qui vient de le frapper. Vous tombez dans l’épouvante, rien qu’à entendre cette accusation, et celui qui a conçu un tel crime demeure paisible. Consultez donc votre Seigneur, interrogez votre bon Maître. Il est la vérité même, Il prévoit tout ; qu’Il vous réponde. Oui ! qu’Il désigne l’abominable personnage, et que l’accusation ne pèse plus sur tous ; qu’Il vous indique celui que vous devez fuir ; qu’Il nomme hautement le fils de perdition, afin que l’assemblée, malgré son innocence, ne reste pas sous le poids du soupçon.

§ 3. Effronterie de Judas.

« Jésus », dit l’Evangile, « leur répondit : Celui qui porte la main vers le plat avec Moi, Me trahira » (Matth. XXI, 23). Voilà déjà quelque chose de plus clair ; cependant, je ne vois encore citer aucun nom propre. Les Apôtres s’arrêtent interdits, ils cessent de manger ; mais, avec la témérité et l’effronterie qui le distinguent, Judas avance la main vers le plat avec son Maître ; il veut, par son audace, simuler une bonne conscience. Il a entendu, sans rougir, ce que le Maître a dit de lui, et il continue à manger ; sa conscience vient d’être mise à nu, et il n’en porte pas moins encore la main au plat. Bien qu’averti une fois, deux fois, il ne recule pas devant la trahison ; au contraire, son impudence trouve un aliment dans la longanimité du Sauveur, et il se prépare un trésor de colère pour le jour de la colère (Rom. II, 5).

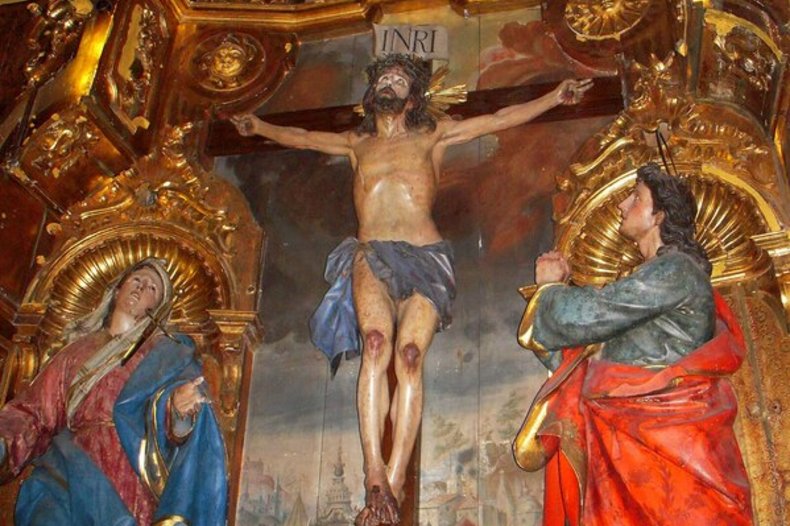

Alors Jésus lui annonce la punition qui l’attend, afin que la prédiction du châtiment le ramène au bien, puisque des miracles n’ont pu le détourner du mal : « Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de Lui ; mais malheur à celui par qui le Fils de l’homme sera trahi ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne fût jamais né. – Judas, celui qui Le trahissait, répondant, lui dit : Maître, est-ce moi ? » (Matth. XXI, 24-25).

Judas, à qui dis-tu : « Est-ce moi ? » Dis plutôt : « C’est moi ! » De toute éternité, Il sait que c’est toi. S’Il te parle ainsi maintenant, ce n’est, de Sa part, ni oubli ni ignorance ; c’est bonté et pitié pour toi. Prévaricateur misérable et corrompu, si tu rentrais en toi-même, tu te rappellerais, parce que tu l’as appris, que ton Maître connaît l’avenir et que rien ne saurait Lui être caché ; donc, encore une fois, s’Il te parle ainsi, ce n’est point chez Lui l’effet de l’ignorance ; Il n’a d’autre but que de t’exciter au repentir. Mais comme la cupidité t’a fait perdre le sens, comme l’avarice a rendu ton coeur aveugle, tu fais semblant de demander si c’est toi qui aurais conçu le crime de trahison. Sa Divinité connaît toutes les pensées de ton âme ; mais malheur à toi, car tu as perdu tout sentiment d’humanité et tu ne sais plus que singer la charité !

§ 4. Annonce de la chute de Pierre.

« Après avoir récité un hymne, ils s’en allèrent à la montagne des Oliviers, et Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés, cette nuit, à cause de Moi. Pierre, répondant, Lui dit : Quand tous les autres seraient scandalisés à cause de Vous, moi, je ne le serai jamais. Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre Lui dit : « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas » (Matth. XXI, 30-35).

Voilà donc une discussion engagée entre deux, entre le médecin et le malade ; celui-ci se croyait parfaitement sain, Celui-là lui annonçait qu’il se chaufferait à l’âtre du feu du prétoire ; mais laissons cela de côté pour un instant, et jusqu’au dénouement de l’affaire.

§ 5. Judas profane le geste de l’amitié et de la paix.

« Judas, qui Le leur livrait, leur avait donné ce signe : Celui que j’embrasserai, c’est Lui, arrêtez-Le » (Matth. XXI, 48).

Qu’avez-vous entendu, mes frères ? Qui pourrait, sans frémir, penser à pareille chose ? Quelles oreilles seraient capables de supporter un tel langage ? Quel cœur ne se révolterait à l’entendre ? « Il leur avait donné ce signe : Celui que j’embrasserai, c’est Lui, arrêtez-Le ». O signalement sacrilège ! O criminelle convention ! O contrat digne de tous les châtiments ! En vertu de cette entente, la guerre commence par un baiser ; le symbole de la paix sert à briser les liens sacrés de la concorde, et le profane Judas a voulu commencer les hostilités par ce que les nations emploient d’ordinaire pour les finir !

« Il leur avait donné ce signe : Celui que j’embrasserai, c’est Lui, arrêtez-Le ». Judas, tu as donné ce signe ; ton mauvais génie n’a rien trouvé de mieux que cette convention d’après laquelle on enlèverait ton Maître pour Le faire cruellement souffrir, au moment même où tu ferais la paix avec Lui ! A cause de toi, beaucoup se sentiront glacés d’épouvante ; car ils craindront de n’avoir qu’une paix simulée avec leur prochain. Ce cou scélérat, que tu étends aujourd’hui pour embrasser le Christ, tu le relèveras demain, tu l’allongeras, pour te pendre. Tu as appris, pour ton malheur, à compter de l’argent ; car bientôt tu supputeras le poids de ton propre corps.

§ 6. Arrestation de Notre-Seigneur. Trahison et relèvement de Pierre.

Sur ces entrefaites, on saisit le Sauveur, pour Le conduire chez le prince des prêtres. Tandis que les autres disciples s’esquivent honteusement, Pierre, le faiseur de belles promesses, s’écarte d’abord assez loin ; puis il arrive lui-même près de la maison du prince, et, dans l’attente du dénouement de l’affaire, il se met à regarder dans le porche.

Comme il faut que s’accomplisse incessamment la prédiction relative à l’âtre de feu du prétoire, il s’approche pour s’y chauffer. Saisi de crainte, il renie le Christ pour qui il avait promis même de mourir ; il gît, brisé dans la torpeur de l’oubli comme dans un lit de douleur ; une vieille femme décrépite, comme une fièvre violente, a brisé ses forces ; un sommeil léthargique s’est emparé de lui ; mais voilà que tout à coup la voix matinale du crieur vient frapper ses oreilles.

Enfin il s’éveille, il entend le chant du coq, il se voit grièvement blessé. Pareilles à des messagers, ses larmes portent à son médecin l’expression de sa douleur, et aussitôt il reçoit le remède divin. C’est à lui que s’applique cette parole de l’Ecriture : « Mes compagnons et Mes proches se sont approchés de Moi, et Mes amis se sont tenus au loin » (Ps. XXXVII, 12) ; et cette autre : « Les blessures d’un ami sont salutaires, les baisers d’un ennemi sont envenimés » (Prov. XXVII, 6).

De même que l’apôtre Judas est devenu traître, de même est-il devenu ennemi, d’ami qu’il était ; car il a été écrit de lui : « L’homme de Ma paix, de Ma confiance, qui mangeait à Ma table, a levé le pied contre Moi » (Ps. XL, 10 & Jean XIII, 14). Et encore : « Les ennemis de l’homme, ce seront ses serviteurs » (Mich. VII, 6 & Matth. X, 38).

C’est pourquoi, mes frères, nous devons tous éviter avec soin les discours trompeurs, afin de partager le bonheur éternel avec les saints. Conservons la véritable paix et la croyance à l’unité perpétuelle de la Trinité ; alors nous mériterons d’être admis dans le royaume des cieux et de rendre grâces à Notre-Seigneur Jésus-Christ, pendant les siècles des siècles. Ainsi soit-il.