« LE SEIGNEUR Seigneur est ressuscité d’entre les morts, comme il l’avait annoncé. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, car il règne à jamais. Alléluia. La liturgie ne consacre pas seulement un jour à un aussi grand mystère — ce serait trop peu pour tant de joie » [1], mais toute une semaine, formant l’octave de Pâques. Ces huit jours sont comme un long dimanche, parce qu’il n’est pas possible de contenir en vingt-quatre heures la joie de savoir que Jésus, avec ses plaies glorieuses, est vivant et nous dit : « Qui luttera contre moi ? C’est moi qui ai vaincu la mort, enchaîné l’ennemi, foulé l’enfer aux pieds, lié les forts, porté l’homme au plus haut des cieux ; c’est moi, en effet, qui suis le Christ » [2].

Les femmes qui suivaient le Seigneur, poussées par leur amour, étaient allées visiter le tombeau de leur maître. Cependant, elles ont immédiatement couru à la maison pour raconter aux autres ce qui leur était arrivé : elles l’ont trouvée vide et elles ont rencontré Jésus… qui est vivant ! « Vite, elles quittèrent le tombeau, nous dit l’Évangile, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples » (Mt 28, 8). C’est le Christ lui-même, ressuscité, qui va à leur rencontre et les confirme dans ce dessein apostolique : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 10).

Elles éprouvent une joie surprenante, allant de pair avec une certaine confusion, car il n’est pas facile d’oublier les scènes de la Passion. Elles ne remettent pas en question ce qu’elles ont vu : aucun doute que c’est Jésus qui a croisé leur chemin ; c’était sa façon de regarder et son ton de voix. « Après les rites du Triduum pascal, qui nous ont fait revivre le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, maintenant, avec les yeux de la foi, nous le contemplons ressuscité et vivant. Nous aussi, nous sommes appelés à le rencontrer personnellement et à devenir ses hérauts et ses témoins » [3].

MARIE MADELEINE et les autres femmes qui suivaient Jésus seront chargées de transmettre la nouvelle aux apôtres. Jésus leur confie la première annonce de la Résurrection, elles seront « les premiers témoins de cette vérité. Peut-être veut-il récompenser leur douceur, leur sensibilité à son message, leur force d’âme, qui les avaient poussés au Calvaire » [4]. Le cœur de ces femmes brûlait d’un amour intense pour Jésus, c’est pourquoi elles n’ont pas quitté le tombeau. Marie-Madeleine « cherchait celui qu’elle n’avait pas trouvé, elle le cherchait en pleurant et brûlant du feu de l’amour. C’est pourquoi, dit saint Grégoire, elle fut la seule à le voir alors, parce qu’elle était restée à le chercher, car ce qui donne de la force aux bonnes œuvres, c’est la persévérance dans celles-ci » [5]. Ces femmes sont devenues les apôtres des apôtres. Ce seront elles qui inciteront les disciples à sortir de leur cachette une fois pour toutes et à chercher eux-mêmes le Seigneur.

La force de leur témoignage est née d’un amour sincère pour le Maître. La force motrice de l’évangélisation dans l’Église a toujours été la charité. Il en va de même dans la vie des saints qui, mus par le feu de leur amour pour le Seigneur, l’ont courageusement proclamé. Comme les rivières débordent au printemps, rendant le champ plus fertile, « l’apostolat, c’est l’amour de Dieu, qui déborde, en se donnant aux autres. La vie intérieure suppose une union croissante avec le Christ, par le Pain et la Parole. Et le désir d’apostolat est la manifestation exacte, appropriée et nécessaire, de la vie intérieure. Quand on savoure l’amour de Dieu, on sent le poids des âmes. […] L’apostolat fait partie de la nature même du chrétien : ce n’est pas quelque chose de surajouté, de superposé, d’extérieur à son activité quotidienne » [6]

Nous savons maintenant que le Seigneur est vivant et qu’il nous aime ; c’est la grande nouvelle qui remplit nos vies d’espoir. C’est la grande nouvelle qui remplit nos vies d’espoir, et nous espérons que beaucoup d’autres pourront également en profiter. Jésus lui-même vient à notre rencontre pour nous confirmer dans ce désir et, en même temps, pour le transformer en la mission de ses disciples à travers les âges : « Allez et proclamez ». Il semble dire à chacun de nous : « Par ta vie, par ta parole, par ton amitié, toi aussi tu peux communiquer à tes frères et sœurs la grande nouvelle que la vie est plus forte que la mort, et l’amour plus fort que la haine ».

CONTRAIREMENT aux saintes femmes, les gardes du tombeau, en découvrant qu’il était vide, furent remplis de terreur. Ils pensaient que quelqu’un avait volé le corps. Ils ne savaient pas comment interpréter ce qui s’était passé. Ils ont eu peur car ils ont compris que leur vie était en danger. Ils sont allés dans la ville et l’ont signalé aux autorités juives. Les chefs des prêtres et les anciens ont acheté leur silence avec une grosse somme d’argent et leur ont assuré une protection au cas où Pilate aurait vent de leur négligence.

Alors que le courage des femmes renaît lorsqu’elles découvrent que le Christ est vivant, les autorités parlent d’un mort qu’elles craignent. Alors que les saintes femmes quittent le tombeau pleines de joie pour annoncer la nouvelle aux autres, les soldats s’enfuient avec l’intention de cacher ce qui s’est passé. Elles retrouvent la paix ; eux, au contraire, succombent à la peur et au mensonge. « Aujourd’hui, le Ressuscité nous répète à nous aussi, comme à ces femmes […] de ne pas avoir peur en devenant les messagers de l’annonce de sa résurrection. Celui qui rencontre Jésus ressuscité et qui se remet à Lui docilement n’a rien à craindre. Tel est le message que les chrétiens sont appelés à diffuser jusqu’aux extrémités la terre » [7]. « Dans notre existence quotidienne il existe de nombreuses occasions pour communiquer aux autres notre foi de manière simple et convaincue, si bien que leur foi peut naître de notre rencontre. Il est plus que jamais urgent que les hommes et les femmes de notre époque connaissent et rencontrent Jésus et, également grâce à notre exemple, se laissent conquérir par lui » [8].

Enveloppés de la joie de Pâques, nous pouvons demander à Marie de faire de nous des témoins de l’amour de Jésus-Christ, des messagers de l’espérance qu’il a gagnée pour nous par sa victoire.

[1]. Benoît XVI, Regina cœli, 9 avril 2007.

[2]. Méliton de Sardes, Homélie sur la Pâque (Office des lectures).

[3]. Pape François, Regina cœli, 22 avril 2019.

[4]. Saint Jean Paul II, Audience générale, 22 février 1989.

[5]. Saint Grégoire le Grand, Homélie 25, 1-2. 4-5.

[6]. Saint Josémaria, Quand le Christ passe, n° 122.

[7]. Benoît XVI, Regina cœli, 9 avril 2007.

[8].Ibid.

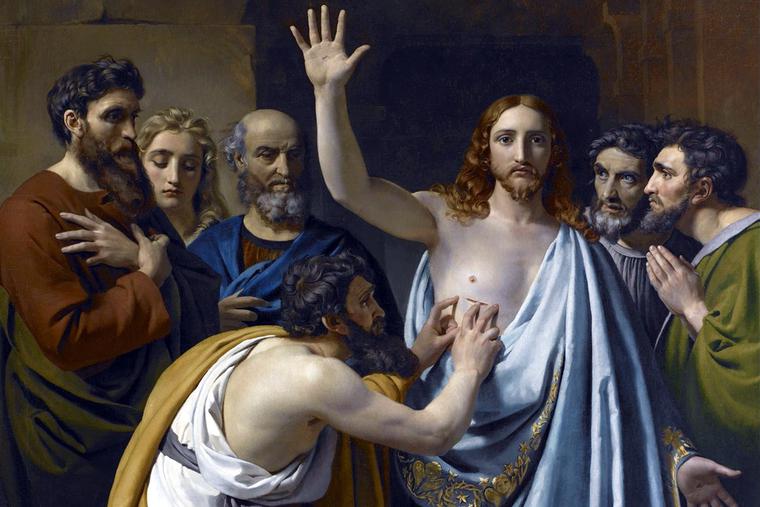

François-Joseph Navez, "L'Incrédulité de saint Thomas", 1823 (photo : Public Domain)

François-Joseph Navez, "L'Incrédulité de saint Thomas", 1823 (photo : Public Domain)

Le Cardinal Robert Sarah, dans une interview qu’il vient d’accorder au magazine « Valeurs actuelles » ne dit pas autre chose. A la question posée par Charlotte d’Ornellas, l’auteur du best-seller « Dieu ou rien » répond sans ambages :

Le Cardinal Robert Sarah, dans une interview qu’il vient d’accorder au magazine « Valeurs actuelles » ne dit pas autre chose. A la question posée par Charlotte d’Ornellas, l’auteur du best-seller « Dieu ou rien » répond sans ambages :