De Michael Pakaluk sur The Catholic Thing :

Kolbe comme témoin

14 août 2025

Comment peut-on, simplement en regardant la photo de quelqu'un, être convaincu qu'il est un saint ? Cette conviction semble être une simple intuition, mais on découvre plus tard qu'elle est fondée. Il en fut de même pour Maximilien Kolbe et moi. Avant qu'il ne devienne célèbre, en voyant sa photo dans un journal paroissial – le journal familier, où il porte sa longue barbe et son habit –, une conviction profonde s'est imposée en moi : je devais suivre cet homme, car il était l'un des « saints ». C'est ainsi que je l'ai suivi et que j'ai appris sa mort remarquable et sa vie extraordinaire.

Vous connaissez probablement les détails de sa mort. Comme d'autres religieux en Pologne, il fut arrêté et envoyé à Auschwitz. Là, un prisonnier s'évada et les gardes du camp de concentration, suivant leur méthode habituelle de représailles, s'apprêtaient à exécuter dix prisonniers innocents par la famine dans la tristement célèbre salle de torture, le « Bunker de la Faim ». Un malheureux homme, lorsqu'on le sortit de la file d'attente, s'écria : « Ma femme, mes enfants ! »

À ce moment-là, Kolbe, qui se tenait à proximité, s'avança, se présenta comme prêtre catholique et déclara qu'il prendrait sa place. Le commandant adjoint du camp, Karl Fritzsch, accepta, et Kolbe se rendit au bunker de la faim, passant les jours suivants à encourager les hommes par des prières et des chants. Il ne mourut pas de faim dans le délai imparti ; il fallut donc le tuer par une injection d'acide phénique.

La vie d'apôtre de Kolbe en Pologne et au Japon, où il a édifié les Chevaliers de l'Immaculée et enseigné la vérité catholique, fut tout aussi extraordinaire, quoique discrète. Mais je souhaite ici me concentrer sur sa mort et sa signification.

Si vous doutez du pouvoir inspirant de la mort de Kolbe, je vous invite à découvrir, et à soutenir si vous le souhaitez, un nouveau film sur lui, judicieusement intitulé Le Triomphe du Cœur. Le scénariste et réalisateur, Anthony d'Ambrosio, raconte comment il s'est tourné vers Kolbe alors qu'il souffrait d'une grave maladie :

L'obscurité s'est installée et j'ai perdu la foi. Je ne voulais plus vivre. Mais soudain, je me suis souvenu de Kolbe… J'ai pensé à la façon dont il avait forgé une fraternité dans cette obscurité, à la façon dont il avait transformé le désespoir en espoir. Lentement, une lumière a commencé à percer. L'histoire de Kolbe m'a ouvert la voie, et ce film est ma façon de partager cette lumière avec le monde.

Mais pourquoi sa mort est-elle si inspirante ? Comment le sacrifice d’un saint homme peut-il « triompher » sur les millions de meurtres commis par les nazis ?

En étudiant le dossier de Kolbe, j'ai découvert qu'un témoin avait déclaré que c'était un miracle que le commandant adjoint Fritzsch ait laissé Kolbe prendre la place de l'autre homme. Il aurait été plus représentatif de sa façon de se moquer de l'idéalisme de Kolbe en l'envoyant au Bunker de la Faim comme onzième homme.

C'était aussi un miracle, je suppose, qu'un prisonnier se soit échappé d'Auschwitz (un événement rare) juste au moment où Kolbe était là ; que les dix malheureux aient été choisis parmi le groupe de Kolbe ; que Kolbe se soit trouvé juste là ; que les paroles de Kolbe aient même été entendues ; que quelqu'un ait survécu pour pouvoir en rendre compte.

Autrement dit, nous considérons l'acte de Kolbe comme un acte héroïque, mais plus fondamentalement, il s'agissait de son acceptation d'un don, de jouer un rôle et d'être le témoin éclairé d'une vérité. Enfant, Kolbe vit la Vierge Marie lui apparaître et lui tendre deux couronnes, lui demandant laquelle il choisirait : la couronne blanche de la sainte pureté ou la couronne rouge du martyre sanglant. Kolbe répondit qu'il aimerait les deux.

Ce qui amène un autre miracle dans toute cette affaire, à savoir que les nazis décidèrent de lui injecter de l'acide phénique le 14 août 1944, la veille de l'Assomption, afin que son dies natalis soit, semble- t-il , aussi proche que possible d'une grande solennité de Notre-Dame.

Et un autre miracle est que l'homme que Kolbe a sauvé (Franciszek Gajowniczek) a survécu à Auschwitz et a vécu assez longtemps pour assister, à l'âge de 80 ans, à la canonisation de Kolbe par le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre le 10 octobre 1982.

Il faudrait être une personne assez stupide pour se familiariser avec cette série d’improbabilités extrêmes et ne pas conclure que la mort de Kolbe était un moyen conçu par Dieu pour nous enseigner une vérité importante – une vérité à mettre en pratique et à vivre.

Quelle est cette vérité ? Ce n'est pas une vérité sur le simple héroïsme, le sacrifice de soi, l'altruisme, l'amour du prochain, ni rien de ce genre. Il ne s'agit pas de savoir comment le monde pourrait être réformé ou sauvé. (C'est l'Armée rouge, après tout, qui a libéré Auschwitz.) C'est plutôt une vérité sur le rapport de cette vie à l'éternité. (Rappelons-nous comment Viktor Frankl souhaitait interpréter les camps comme ayant une signification éternelle.)

Kolbe, en tant que prêtre catholique, est un autre Christ, se tenant à la place du Christ, ipse Christus. Par conséquent, ce que fait Kolbe symbolise ce que le Christ a fait et fait encore pour chacun de nous :

- Kolbe a pris la place d’un étranger : le Christ a donné sa vie en échange de la créature humaine éloignée de Dieu.

- Kolbe a pris la place d’un homme condamné mais innocent : le Christ a donné sa vie pour la créature humaine condamnée par le péché mais toujours « innocente », dans le sens où elle est faite à l’image de Dieu et n’est pas « destinée » à être ruinée par le péché.

- Kolbe a gagné la vie au-delà des camps et la liberté des camps pour cet homme : le Christ gagne pour nous la liberté de cette « vallée de larmes » et la vie au-delà.

Alors, comment le sacrifice de ce saint homme peut-il « triompher » des millions de meurtres nazis ? Non. Mais le sacrifice du Christ, oui, dont Kolbe est témoin.

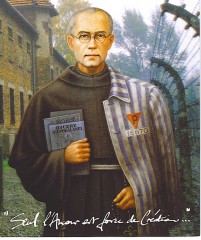

La dernière photo de Saint Kolbe, prise peu avant son arrestation par la Gestapo. [photo : domaine public]