De Sandro Magister sur Settimo Cielo (en français sur diakonos.be) :

Qu’est-ce qu’un bon évêque pour le pape Léon ? Une analyse de ses dernières nominations

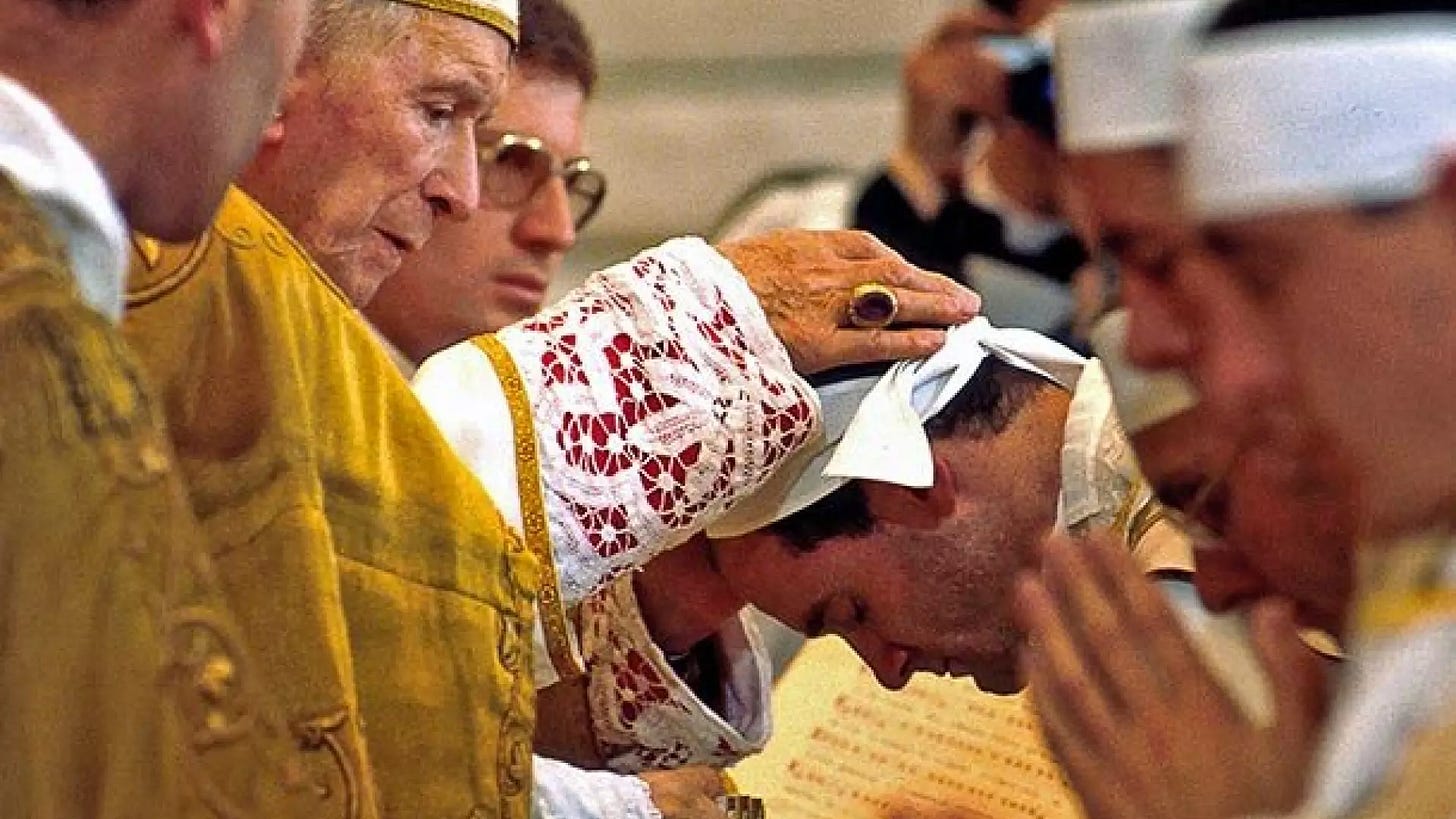

Le 6 février dernier, le nouvel archevêque de New York, Mgr Ronald A. Hicks (photo), a fait son entrée solennelle dans la cathédrale dédiée à saint Patrick, au cœur de Manhattan et il a esquissé en chaire les grandes lignes de son programme, parfaitement en phase avec les recommandations du pape Léon : « Nous sommes appelés à être une Église missionnaire, une Église qui catéchise, qui évangélise et qui met notre foi en pratique. Une Église faite de disciples missionnaires qui vont faire d’autres disciples et transmettent la foi d’une génération à l’autre. Une Église qui prend soin des pauvres et des plus faibles. Une Église qui défend, respecte et soutient la vie, de sa conception à sa mort naturelle ».

La nomination de Mgr Hicks n’est pas la seule nomination décidée par le pape Léon qui jalonnera dans les prochaines années la marche de l’Église catholique aux États-Unis. En effet, le 19 décembre dernier, vingt-quatre heures à peine après la nomination du nouvel archevêque de New York, le pape procédait à une autre nomination importante en confiant le diocèse de Palm Beach, en Floride, à Mgr Manuel de Jesús Rodriguez.

C’est à Palm Beach qu’est situé le domaine de Mar-a-Lago, la résidence préférée du président Donald Trump, dont les politiques dures en matière d’immigration lui ont valu une levée de boucliers de la part de la Conférence épiscopale catholique des États-Unis. D’autant que le nouvel évêque Rodriguez est lui-même un immigré, puisqu’il est né en République Dominicaine, où il a été ordonné prêtre avant d’être envoyé dans une paroisse du diocèse de Brooklyn, dans la ville de New York où il officiait hier encore, et dont les 17 000 fidèles sont pour la plupart « latinos ».

Mais Mgr Rodriguez n’est pas du genre à monter aux barricades. Après sa nomination, il a déclaré que le président Trump « faisait également de bonnes choses pour les États-Unis et pour le monde. Mais quand il s‘agit des migrants et de la politique sur l’immigration, nous voulons lui venir en aide ». Il a des compétences aussi bien en droit civil qu’en droit canon, tout comme le pape Léon, qui apprécie grandement cette expertise juridique quand il s’agit de confier des rôles importants, comme celui de préfet du Dicastère pour la nomination des évêques à la Curie vaticane, un poste attribué à Filippo Iannone, un canoniste réputé.

Mgr Hicks également s’est montré en mesure de gérer des situations difficiles, comme à Chicago, où il a été vicaire général et ensuite auxiliaire de l’archevêque et cardinal Blase Cupich et ensuite comme évêque de Joliet, dans l’Illinois, un État frappé de plein fouet par le fléau des abus sexuels. À présent qu’il est arrivé à New York, il devra mettre en place le plan de dédommagement des victimes de l’ordre de 300 millions de dollars que lui a légué son prédécesseur, le cardinal Timothy Dolan.

Mgr Hicks est un compatriote du pape Robert F. Prevost. Il vient comme lui de la périphérie de Chicago, et est originaire d’une banlieue appelée South Holland, juste à côté de la banlieue de Dalton où le pape est né. « Nos maisons n’étaient distantes que de 14 blocs l’une de l’autre », a‑t-il déclaré. Et pourtant leur première rencontre ne remonte qu’à 2024, lors d’une conférence du cardinal Prevost dans l’Illinois en marge de laquelle ils ont pu avoir un entretien en tête à tête. « J’ai trouvé – dit aujourd’hui Mgr Hicks – qu’il était clair, concis, créatif et toujours humble, capable d’écouter avant de décider ».

La proximité entre Mgr Hicks et Mgr Cupich, qui est l’une des figures de proue du courant progressiste des évêques des États-Unis, dans le sillage du cardinal Joseph Bernardin (1928 – 1996), lui aussi archevêque de Chicago avant de devenir pendant une décennie le leader historique de ce courant, a laissé chez certains l’impression d’une certaine similitude entre ces deux personnages, dans la mouvance du Pape François.

Mais en réalité, le véritable mentor de Mgr Hicks était le prédécesseur de Mgr Cupich à Chicago, le cardinal Francis George (1937 – 2015) qui était à la tête du courant conservateur bien plus important, en plus d’avoir été président de la Conférence épiscopale entre 2007 et 2010. C’est lui qui avait suggéré à son successeur de nommer Mgr Hicks en tant que vicaire général. Et c’est surtout lui qui, en 2005, a envoyé le jeune prêtre qu’il était en mission au Salvador pendant cinq ans, pour prendre en charge un orphelinat appelé « Nuestros Pequeños Hermanos ».

Depuis lors, Mgr Hicks parle parfaitement l’espagnol, qui est par ailleurs la langue maternelle d’une grande partie des catholiques aux États-Unis. Et il a demandé que sa messe d’installation à New York soit célébrée aussi bien en anglais qu’en espagnol. Il a même prononcé l’homélie dans les deux langues. Et il souhaité que ce soit l’un des jeunes orphelins auxquels il est venu en aide au Salvador, Samuel Jimenez Coreas, qui lise l’une des lectures de la messe, extraite de l’épître de saint Paul aux Galates. L’archidiocèse de New York compte plus d’un million de catholiques hispaniques sur un total de 2,4 millions.

Mgr Hicks partage avec le pape Léon une même vision unitaire et cohérente de l’éthique de la vie, comme la « seamless garment », la tunique sans couture que portait Jésus : une image chère au cardinal Bernardin. Le droit à la vie doit être protégé à chacune de ses étapes, non seulement « de la conception à la mort naturelle », mais également contre la guerre, la pauvreté, l’oppression, même si l’approche est différente. À Joliet, Mgr Hicks avait pris l’habitude de participer au National Day of Remembrance for Aborted Children et bénissait à cette occasion les tombes des enfants non nés. Mais il a également souhaité faire figurer sur ses armoiries épiscopales un plan de « romero », de romarin en espagnol, en hommage à Oscar Romero, cet archevêque du Salvador mort en martyr sur son autel en 1980, sous les balles d’un escadron de la mort.

Mgr Hicks est également apprécié comme formateur de jeunes prêtres, parfaitement dans la ligne – comme on le découvre aujourd’hui – de la lettre exigeante que le pape Léon a envoyée le 9 février aux prêtres de Madrid mais en réalité à toute l’Église. En 2024, il a été élu président de la Commission pour le clergé, la vie consacrée et les vocations par la Conférence épiscopale des États-Unis avec 68% des voix. Et à New York, il aura du pain sur la planche, vu la chute vertigineuse des vocations à la prêtrise de ces dernières années.

Il fait preuve de beaucoup de compréhension et de tolérance envers ceux qui célèbrent la messe selon l’ancien rite, tout en restant assez éloigné du profil d’un « cultural warrior » et de l’école théologique néoconservatrice de Richard John Neuhaus, Michael Novak et George Weigel, au contraire de son prédécesseur à New York, le cardinal Dolan.

Pour le dire plus simplement, Mgr Hicks fait voler en éclats les clivages entre progressistes et conservateurs. Tout comme le pape Léon, l’essentiel pour lui est surtout d’être « in Illo uno unum », unis dans l’unique Seigneur, comme sur la devise augustinienne du blason papal.

Les principales nominations du pape Léon sont toutes du même ordre. Voici comment Stanislav Přibyl, le nouvel archevêque de Prague, l’une des capitales d’Europe les plus hermétiques à la foi, a immédiatement décrit la voie qu’il souhaite emprunter, dans la foulée de sa nomination le 2 février dernier : « La réconciliation au sein de l’Église me tient particulièrement à cœur, et le premier pas doit précisément être de chercher à l’atteindre. Le Christ est au-dessus de toutes les factions et de tous les groupes d’influence et ce n’est qu’en lui que nous pouvons être véritablement unis ».

On peut également citer en exemple la nomination le 6 octobre 2025 de Mgr Fabien Lejeusne, à la tête du diocèse belge de Namur. Âgé de 52 ans, ancien supérieur général pour l’Europe de la Congrégation des Augustiniens de l’Assomption, c’est un religieux augustinien comme le pape Léon. Dès son entrée en fonction, ses priorités ont été d’assainir la gestion financière du diocèse et surtout de relancer l’évangélisation, avec une attention particulière envers les jeunes. Tout en se tenant à l’écart des controverses doctrinales poussées à l’extrême.

Tous ces évêques incarnent l’Église que le pape Léon aime : une Église unie et missionnaire, ouverte à tous mais sans controverses intestines. Avec une place pour le cardinal dominicain Timothy Radcliffe, auquel le pape a demandé de prononcer les méditations introductives du consistoire des cardinaux de janvier dernier, et une autre pour l’évêque trappiste Erik Varden, appelé à prêcher les exercices spirituels de début de Carême au pape et aux personnalités de la Curie vaticane, qui sont tous deux des théologiens de haut vol, mais de tendances clairement différentes.

C’est également entre de telles personnalités que Léon souhaite mettre en œuvre l’unité « dans le seul Seigneur » au sein de l’Église. Avec une différence importante entre les deux qu’il est important de mentionner ici, car si Mgr Radcliffe, âgé de 81 ans et ancien maître général de l’Ordre des prêcheurs, est au crépuscule de son parcours, Mgr Varden quant à lui, âgé de 52 ans, évêque de Trondheim, en Norvège, et président de la Conférence épiscopale de Scandinavie, a encore tout l’avenir devant lui. Et tout ce qu’il a déjà fait et écrit jusqu’à présent – repris à plusieurs occasions sur Settimo Cielo – nous laisse entrevoir qu’il s’annonce d’ores et déjà très prometteur.

— — —

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l'hebdomadaire L'Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.

Ainsi que l'index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.