De Robert Royal sur The Catholic Thing :

Pour les cardinaux réunis en consistoire cette semaine : réparer les murs

5 janvier 20267

Le pape Léon a convoqué les cardinaux du monde entier à un consistoire cette semaine, renouant ainsi avec une pratique habituelle qui avait été largement mise de côté ces douze dernières années au profit de réunions « synodales ». Maintenant que l'année jubilaire est terminée, le pape actuel fait quelque chose de nouveau – et d'ancien – en tout cas, s'éloignant des méthodes de son prédécesseur, dès les premiers jours de 2026. Qu'est-ce que cela signifie ?

Un consistoire est l'occasion pour les cardinaux d'être de véritables collaborateurs du Saint-Père, de s'entretenir avec lui – et entre eux – d'une mission divine à l'échelle mondiale. Le contenu de leurs discussions et leur influence sur le pontificat de Léon peuvent déterminer l'orientation de l'Église pour la prochaine décennie et au-delà. Il y a beaucoup à dire, et prions pour que ce soit le cas, au-delà des obsessions journalistiques éculées sur l'immigration, le climat, les LGBT et les femmes. Car une question effrayante se pose à nous, de manière particulièrement pertinente aujourd'hui, question soulevée il y a longtemps par une certaine personne : « Mais quand le Fils de l'homme viendra [à nouveau], trouvera-t-il la foi sur terre ? »

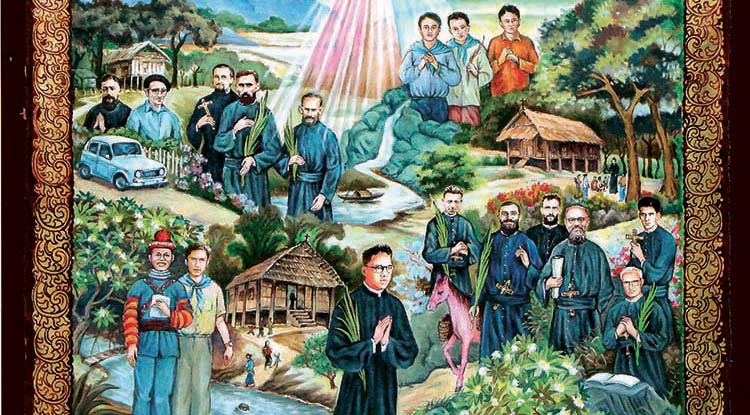

Le christianisme sous ses différentes formes ne disparaîtra pas de sitôt. Mais la vérité totale de la foi, celle pour laquelle les saints et les docteurs, les missionnaires, les martyrs et les confesseurs ont travaillé, souffert et sont morts, est en péril. Cela s'explique bien sûr par de nombreuses raisons, notamment le fait qu'elle est attaquée, tant de l'intérieur que de l'extérieur, par des personnes qui lui veulent du mal.

Nous ne devons pas détourner les yeux de cette réalité. Il est regrettable (du point de vue des chrétiens d'aujourd'hui) que le Saint-Père ait déclaré, dans les derniers jours de l'année jubilaire : « Les chrétiens n'ont pas d'ennemis, seulement des frères et sœurs. » Nous comprenons bien sûr ce qu'il voulait dire, et nous pouvons même, d'une certaine manière, approuver cette affirmation. Mais cela n'est vrai qu'à un très haut niveau d'abstraction, et non dans sa totalité, c'est-à-dire dans la vérité catholique. Ne pas suivre toute la vérité conduit, comme nous l'avons vu depuis que Vatican II a pratiquement abandonné la notion d'Église militante, à une mauvaise interprétation du monde dans lequel nous vivons, avec des effets désastreux.

Lorsque Voltaire a prononcé sa célèbre phrase « Écrasez l'infâme », c'était loin d'être le début – ou la fin – de la haine de la foi catholique. La Révolution française et ses ramifications totalitaires l'ont démontré. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a enseigné : « Aimez vos ennemis [ἐχθροὺς] ». (Matthieu 5, 44-45) Avant même la naissance du Christ, Zacharie invoquait une sagesse hébraïque bien plus ancienne :

Par ses saints prophètes, il a promis depuis longtemps

Qu'il nous sauverait de nos ennemis [ἐχθρῶν],

Des mains de tous ceux qui nous haïssent.

Le père spirituel du pape Léon, saint Augustin, a écrit avec sagesse : « Que vos ennemis aient été créés est l'œuvre de Dieu ; qu'ils vous haïssent et souhaitent vous détruire est leur propre œuvre. Que devriez-vous dire à leur sujet dans votre esprit ? « Seigneur, sois miséricordieux envers eux, pardonne-leur leurs péchés, inspire-leur la crainte de Dieu, change-les ! »

Et bien sûr, comme tout vrai chrétien devrait le croire, il y a L'Ennemi – qui déteste Dieu et a tenté Ève afin de causer la ruine de toute l'humanité.

Ainsi, toute la tradition judéo-chrétienne – tout comme l'expérience humaine ordinaire – nous dit que nous avons et aurons des ennemis, que nous voulions le reconnaître ou non. Et nous ne devons pas seulement prier pour eux, mais aussi prendre des mesures énergiques – comme saint Augustin a joué un rôle crucial en aidant l'Église et le monde occidental tout entier à réfléchir à la théorie de la guerre juste.

Nous avons le devoir, par exemple, d'empêcher que du mal soit fait aux chrétiens et à d'autres personnes (des milliers sont morts récemment au Nigeria, ainsi que dans plusieurs autres pays) ; ou aux églises (la France perd actuellement deux édifices religieux par mois à cause d'incendies criminels) ; ou à la présence même des chrétiens dans le monde entier, en particulier dans des pays comme la Chine, le Nicaragua, le Venezuela et les nations à majorité musulmane, au sujet desquels le Vatican reste largement silencieux.

Voici donc une proposition simple qui pourrait stimuler la réflexion cardinale en cette période de consistoire. Le pape François a clairement affirmé que nous devrions construire des ponts et non des murs. Un pont est une bonne chose, à condition qu'il soit à sa place. Mais les murs le sont aussi, car nous pouvons souhaiter « vivre en paix avec tout le monde ». Cependant, il existe des ennemis auxquels seul un insensé ouvrirait les portes. Toute la vie chrétienne repose sur ce que nous n'hésitions pas autrefois à appeler une bataille spirituelle. En effet, souvent, la distinction appropriée entre une chose et une autre – qu'il s'agisse de la distinction entre le bien et le mal ou de la protection physique des fidèles en contrecarrant les malfaiteurs – favorise l'ordre divin, la paix et la charité.

Il est facile de comprendre pourquoi, lors du concile Vatican II, certaines personnes ont déploré la « mentalité de forteresse » de l'Église. Mais soixante ans plus tard, il est également facile de voir les résultats de l'ouverture de l'Église. Ce qui manque cruellement à l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas tant l'ouverture à « l'Autre » que l'incapacité à se défendre et à se définir.

Comme l'a fait remarquer Benoît XVI, le Concile a eu raison de reconnaître le bien partiel qui existe dans d'autres traditions religieuses. Mais si l'on s'appuie trop fortement sur cela – afin de s'entendre avec les autres – on ne peut s'empêcher de perdre son zèle missionnaire, la conviction que c'est à travers la pleine vérité sur Jésus, le seul Sauveur, que nous pouvons être rachetés de nos chemins partiellement vrais, mais désastreusement faux. Personne ne sacrifie sa vie pour répandre l'Évangile s'il pense que les autres sont déjà très bien là où ils sont.

Nous n'attendons pas – ni ne souhaitons – qu'un pape moderne appelle à des croisades, comme certains de ses prédécesseurs. Mais nous attendons d'un véritable leader qu'il reconnaisse les menaces et revête l'armure de lumière paulinienne, surtout lorsque même les observateurs laïques ont déjà commencé à s'opposer à la militarisation de l'identité sexuelle, à la censure des voix jugées coupables d'islamophobie, d'homophobie, de « haine », de patriarcat, de « sectarisme », etc.

Ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre, mais ils sont faciles à voir. Diverses approches sont possibles, voire nécessaires. Puissent le pape et les cardinaux être inspirés pour les trouver. Mais une première étape cruciale consiste à prendre pleinement conscience de la vérité : les ponts ont leur utilité, mais les murs aussi.