Le 5 août 2009, Benoît XVI consacrait sa catéchèse au saint curé d'Ars :

Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais reparcourir brièvement l'existence du saint curé d'Ars en soulignant certains traits de celle-ci, qui peuvent servir d'exemple aux prêtres de notre époque, assurément différente de celle où il vécut, mais marquée, sous de nombreux aspects, par les mêmes défis humains et spirituels fondamentaux. C'est précisément hier que l'on fêtait les cent cinquante ans de sa naissance au ciel: il était en effet deux heures du matin le 4 août 1859, lorsque saint Jean Baptiste Marie Vianney, au terme de son existence terrestre, alla à la rencontre du Père céleste pour recevoir en héritage le royaume préparé depuis la création du monde pour ceux qui suivent fidèlement ses enseignements (cf. Mt 25, 34). Quelle grande fête il dut y avoir au Paradis pour l'arrivée d'un pasteur si zélé! Quel accueil doit lui avoir réservé la multitude des fils réconciliés avec le Père, grâce à son œuvre de curé et de confesseur! J'ai voulu saisir l'occasion de cet anniversaire pour proclamer l'Année sacerdotale qui, comme on le sait, a pour thème: Fidélité du Christ, fidélité du prêtre. C'est de la sainteté que dépend la crédibilité du témoignage et, en définitive, l'efficacité même de la mission de chaque prêtre.

Jean-Marie Vianney naquit dans le petit village de Dardilly le 8 mai 1786, dans une famille de paysans, pauvre en biens matériels, mais riche d'humanité et de foi. Baptisé, comme le voulait le bon usage à l'époque, le jour même de sa naissance, il consacra les années de l'enfance et de l'adolescence aux travaux dans les champs et à paître les animaux, si bien qu'à l'âge de dix-sept ans, il était encore analphabète. Mais il connaissait par cœur les prières que lui avait enseignées sa pieuse mère et il se nourrissait du sentiment religieux que l'on respirait chez lui. Les biographes racontent que, dès sa prime jeunesse, il essaya de se conformer à la divine volonté même dans les tâches les plus humbles. Il nourrissait dans son âme le désir de devenir prêtre, mais il ne lui fut pas facile de le satisfaire. Il parvint en effet à l'ordination sacerdotale après de nombreuses adversités et incompréhensions, grâce à l'aide de sages prêtres, qui ne s'arrêtèrent pas à considérer ses limites humaines, mais surent regarder au-delà, devinant l'horizon de sainteté qui se profilait chez ce jeune homme véritablement singulier. Ainsi, le 23 juin 1815, il fut ordonné diacre et le 13 août suivant, prêtre. Enfin, à l'âge de 29 ans, après de nombreuses incertitudes, un certain nombre d'échecs et beaucoup de larmes, il put monter sur l'autel du Seigneur et réaliser le rêve de sa vie.

Le saint curé d'Ars manifesta toujours une très haute considération du don reçu. Il affirmait: "Oh! Quelle grande chose que le sacerdoce! On ne le comprendra bien qu'une fois au Ciel.. si on le comprenait sur la terre, on mourrait, non d'effroi mais d'amour!" (Abbé Monnin, Esprit du Curé d'Ars, p. 113). En outre, dans son enfance, il avait confié à sa mère: "Si j'étais prêtre, je voudrais conquérir beaucoup d'âmes" (Abbé Monnin, Procès de l'ordinaire, p. 1064). Et il en fut ainsi. Dans le service pastoral, aussi simple qu'extraordinairement fécond, ce curé anonyme d'un village isolé du sud de la France parvint si bien à s'identifier à son ministère, qu'il devint, également de manière visible et universellement reconnaissable, alter Christus, image du Bon Pasteur, qui à la différence du mercenaire, donne la vie pour ses brebis (cf. Jn 10, 11). A l'exemple du Bon Pasteur, il a donné la vie au cours des décennies de son service sacerdotal. Son existence fut une catéchèse vivante, qui trouvait une efficacité toute particulière lorsque les personnes le voyaient célébrer la Messe, s'arrêter en adoration devant le tabernacle ou passer de longues heures dans le confessionnal.

Au centre de toute sa vie, il y avait donc l'Eucharistie, qu'il célébrait et adorait avec dévotion et respect. Une autre caractéristique fondamentale de cette extraordinaire figure sacerdotale, était le ministère assidu des confessions. Il reconnaissait dans la pratique du sacrement de la pénitence l'accomplissement logique et naturel de l'apostolat sacerdotal, en obéissance au mandat du Christ: "Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus" (cf. Jn 20, 23). Saint Jean-Marie Vianney se distingua donc comme un confesseur et maître spirituel excellent et inlassable. En passant "d'un même mouvement intérieur, de l'autel au confessionnal", où il passait une grande partie de la journée, il cherchait par tous les moyens, par la prédication et par le conseil persuasif, à faire redécouvrir aux paroissiens la signification et la beauté de la pénitence sacramentelle, en la montrant comme une exigence intime de la Présence eucharistique (cf. Lettre aux prêtres pour l'Année sacerdotale).

Les méthodes pastorales de saint Jean-Marie Vianney pourraient apparaître peu adaptées aux conditions sociales et culturelles actuelles. Comment en effet un prêtre d'aujourd'hui pourrait-il l'imiter, dans un monde qui a tant changé? S'il est vrai que les temps changent et que de nombreux charismes sont typiques de la personne, et donc inimitables, il y a toutefois un style de vie et un élan de fond que nous sommes tous appelés à cultiver. A bien y regarder, ce qui a rendu saint le curé d'Ars a été son humble fidélité à la mission à laquelle Dieu l'avait appelé; cela a été son abandon constant, empli de confiance, entre les mains de la Providence divine. Il a réussi à toucher le cœur des personnes non en vertu de ses dons humains, ni en s'appuyant exclusivement sur un effort, même louable, de la volonté, il a conquis les âmes, même les plus réfractaires, en leur communiquant ce qu'il vivait de manière intime, à savoir son amitié avec le Christ. Il fut "amoureux" du Christ, et le vrai secret de son succès pastoral a été l'amour qu'il nourrissait pour le Mystère eucharistique, annoncé, célébré et vécu, qui est devenu amour pour le troupeau du Christ, les chrétiens et pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. Son témoignage nous rappelle, chers frères et sœurs, que pour chaque baptisé, et plus encore pour le prêtre, l'Eucharistie "n'est pas simplement un événement avec deux protagonistes, un dialogue entre Dieu et moi. La Communion eucharistique tend à une transformation totale de notre propre vie. Elle ouvre avec force le moi tout entier de l'homme et crée un nouveau nous" (Joseph Ratzinger, La Communion dans l'Eglise).

Alors, loin de réduire la figure de saint Jean-Marie Vianney à un exemple, même admirable, de la spiritualité dévotionnelle du XIXe siècle, il est nécessaire au contraire de saisir la force prophétique qui distingue sa personnalité humaine et sacerdotale d'une très grande actualité. Dans la France post-révolutionnaire qui faisait l'expérience d'une sorte de "dictature du rationalisme" visant à effacer la présence même des prêtres et de l'Eglise dans la société, il vécut, d'abord - pendant sa jeunesse - une clandestinité héroïque en parcourant des kilomètres dans la nuit pour participer à la Messe. Puis - comme prêtre - il se distingua par une créativité pastorale singulière et féconde, en mesure de montrer que le rationalisme, qui régnait alors sans partage, était en réalité loin de satisfaire les authentiques besoins de l'homme et qui, en définitive, n'était pas vivable.

Chers frères et sœurs, à 150 ans de la mort du saint curé d'Ars, les défis de la société d'aujourd'hui ne sont pas moins difficiles, ils sont même devenus peut-être plus complexes. Si à l'époque régnait la "dictature du rationalisme", à l'époque actuelle, on note dans de nombreux milieux, une sorte de "dictature du relativisme". Elles apparaissent toutes deux comme des réponses inadaptées au juste besoin de l'homme d'utiliser pleinement sa propre raison comme élément distinctif et constitutif de son identité. Le rationalisme fut inadapté parce qu'il ne tint pas compte des limites humaines et prétendit élever la seule raison comme mesure de toute chose, en la transformant en déesse; le relativisme contemporain mortifie la raison, parce que, de fait, il en vient à affirmer que l'être humain ne peut rien connaître avec certitude au-delà du domaine scientifique positif. Mais aujourd'hui, comme alors, l'homme "assoiffé de signification et d'accomplissement" va à la recherche constante de réponses exhaustives aux questions de fond qu'il ne cesse de se poser. (...)

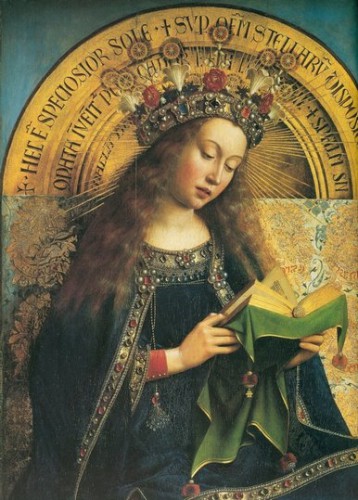

La mémoire obligatoire de Marie Reine a été instituée par le pape Pie XII en 1954, 100 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception:

La mémoire obligatoire de Marie Reine a été instituée par le pape Pie XII en 1954, 100 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception: Lors de

Lors de  Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ -

Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ -

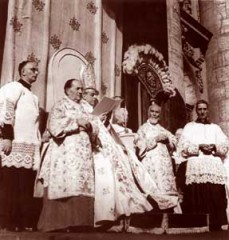

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste.». C'est par ces mots que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait le dogme de l'Assomption par la constitution apostolique Munificentissimus Deus. Un événement qui prend sa source dans la tradition de l'Église, longuement mûrie par des siècles de théologie mariale.

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste.». C'est par ces mots que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait le dogme de l'Assomption par la constitution apostolique Munificentissimus Deus. Un événement qui prend sa source dans la tradition de l'Église, longuement mûrie par des siècles de théologie mariale.  grand courant de dévotion mariale du XIXe siècle, que des pétitions commencent à affluer à Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l'Assomption. De 1854 à 1945, huit millions de fidèles écriront à Rome en ce sens ! Chiffre auquel il faut ajouter les pétitions de 1 332 évêques (représentant 80 % des sièges épiscopaux) et 83 000 prêtres, religieux et religieuses. Face à ces demandes répétées, Pie XII, par l'encyclique Deiparae Virginis, publiée en mai 1946, demande à tous les évêques du monde de se prononcer. La réponse est quasi unanime : 90 % des évêques y sont favorables. La plupart des 10 % restant s'interrogent sur l'opportunité d'une telle déclaration, seulement six évêques émettant des doutes sur le caractère "révélé" de l'Assomption de Marie.

grand courant de dévotion mariale du XIXe siècle, que des pétitions commencent à affluer à Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l'Assomption. De 1854 à 1945, huit millions de fidèles écriront à Rome en ce sens ! Chiffre auquel il faut ajouter les pétitions de 1 332 évêques (représentant 80 % des sièges épiscopaux) et 83 000 prêtres, religieux et religieuses. Face à ces demandes répétées, Pie XII, par l'encyclique Deiparae Virginis, publiée en mai 1946, demande à tous les évêques du monde de se prononcer. La réponse est quasi unanime : 90 % des évêques y sont favorables. La plupart des 10 % restant s'interrogent sur l'opportunité d'une telle déclaration, seulement six évêques émettant des doutes sur le caractère "révélé" de l'Assomption de Marie.