Au rythme de l'année liturgique - Page 25

-

Avons-nous tous un ange gardien ? Est-on sûr d’être exaucé lorsqu’on prie son ange gardien ?

-

À l'occasion de la fête des Saints Anges Gardiens

De Stephen P. White sur The Catholic Thing :

À l'occasion de la fête des Saints Anges Gardiens

Je ne sais combien de fois dans ma vie j'ai prié ces mots. Des milliers, sans doute. C'était l'une des premières prières que j'ai apprises, faisant partie de la routine nocturne de mon enfance, et je l'ai enseignée à mes propres enfants lors de nos prières du soir. Ce n'est pas seulement une prière du soir, bien sûr, et elle mérite d'être répétée fréquemment à toute heure du jour et de la nuit. Si besoin était, la récitation fervente de cette vénérable prière est assortie d'une indulgence partielle.

La prière elle-même est étonnamment ancienne, remontant au moins au XIe ou XIIe siècle. La vénération des anges, bien sûr, est bien plus ancienne, comme le montre une simple connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une dévotion particulière aux anges gardiens, dont la fête tombe aujourd'hui (le 2 octobre), remonte aux premiers siècles de l'Église. Saint Basile le Grand enseignait au IVe siècle que « chaque fidèle a un ange gardien pour le protéger, le garder et le guider tout au long de sa vie ».

Le pape saint Jean XXIII (dont la dévotion aux anges pourrait avoir un lien avec son nom de baptême, Angelo) exhortait les fidèles à prier leurs anges gardiens, et ce, souvent. « Chacun de nous est confié aux soins d'un ange », disait-il. « C'est pourquoi nous devons éprouver une dévotion vive et profonde envers notre propre ange gardien, et répéter souvent et avec confiance la prière chère à notre enfance. »

Pour beaucoup d'entre nous, la Prière de l'Ange Gardien est si étroitement associée à l'enfance qu'il est parfois facile d'associer la dévotion aux anges à l'enfance , une erreur d'autant plus fréquente que les représentations voilées des anges gardiens, souvent présentes dans le kitsch catholique, les rendent encore plus fréquentes . Mais les anges gardiens ne sont pas l'équivalent spirituel de Lassie.

Le Catéchisme nous rappelle, citant saint Augustin, que « “Ange” est le nom de leur fonction, non de leur nature. Si l'on cherche le nom de leur nature, c'est “esprit” ; si l'on cherche le nom de leur fonction, c'est “ange” : de ce qu'ils sont, “esprit”, de ce qu'ils font, “ange”. » En grec, un ange est un messager.

Le centre du monde angélique, ce monde des esprits-serviteurs messagers, n’est autre que le Christ lui-même, car, comme le continue le Catéchisme, « Ce sont ses anges… Ils lui appartiennent parce qu’ils ont été créés par lui et pour lui. »

Les êtres immortels, à l'intelligence et à la volonté pures, qui contemplent éternellement le visage du Père (Mt 18,10) et qui servent parfaitement le Christ Seigneur, ne doivent pas être pris à la légère. Autrement dit, les véritables anges gardiens ne ressemblent en rien au maladroit, quoique attachant, Clarence de « La vie est belle ». Ce sont des créatures, mais elles ne sont ni maladroites ni humaines.

Non humain, mais supérieur aux humains. Les traductions du Psaume 8 diffèrent, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux le cite ainsi : « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges . » (Souligné par nous.)

Saint Thomas d’Aquin a demandé si les anges sont plus à l’image de Dieu que l’homme, ce à quoi il a répondu : « Nous devons admettre que, dans l’absolu, les anges sont plus à l’image de Dieu que l’homme, mais que, sous certains aspects, l’homme est plus semblable à Dieu. »

Le mystère de l’Incarnation jette la plus grande lumière sur l’implication de l’ Imago Dei pour les créatures humaines, mais la magnificence des anges, dans leur proximité avec la Sainte Trinité, reste intacte.

L'Église met explicitement en garde contre une vision infantile des anges. Dans un document intéressant (quoique peu lu) de l'ancienne Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, les fidèles sont mis en garde contre certaines « déviations » de la piété populaire à l'égard des anges. L'une de ces déviations est :

Lorsque les événements quotidiens de la vie, qui n'ont que peu ou rien à voir avec notre maturation progressive sur le chemin vers le Christ, sont interprétés de manière schématique ou simpliste, voire enfantine, de manière à attribuer tous les échecs au Diable et tous les succès aux Anges Gardiens. Il convient de décourager la pratique consistant à attribuer des noms aux Saints Anges, sauf dans le cas de Gabriel, Raphaël et Michel, dont les noms sont mentionnés dans les Saintes Écritures.

Nos anges gardiens nous servent et nous protègent, non pas parce que nous sommes leurs maîtres, mais parce que le Seigneur le leur ordonne. Nous ne devrions certainement pas leur attribuer des noms – sauf exceptions mentionnées – comme s'il s'agissait d'animaux de compagnie ou d'amis imaginaires.

L’Église met également en garde contre une autre déviation :

Quand, comme cela peut arriver parfois, les fidèles sont pris par l’idée que le monde est soumis à des luttes démiurgiques, ou à une bataille incessante entre les bons et les mauvais esprits, ou entre les anges et les démons, dans laquelle l’homme est laissé à la merci de forces supérieures et sur lesquelles il est impuissant ; de telles cosmologies ont peu de rapport avec la véritable vision évangélique de la lutte pour vaincre le Diable, qui exige un engagement moral, une option fondamentale pour l’Évangile, l’humilité et la prière.

Le combat spirituel est bien réel, sans aucun doute. Mais nous ne sommes pas des semi-spectateurs impuissants, pris dans une lutte qui dépasse notre capacité à nous engager.

Nous ne devrions jamais sous-estimer la valeur inestimable d'avoir été placés sous la protection et la direction personnelles d'un puissant guide et assistant comme nos anges gardiens. En eux, nous trouvons un rappel réconfortant de l'amour de Dieu pour nous, un rappel éclairant des enjeux de la vie spirituelle et un magnifique rappel de la gloire du Créateur, rayonnant à travers la bonté multiple de tout ce qu'il a créé – le visible comme l'invisible.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Les saints anges gardiens (2 octobre)

Les Saints Anges Gardiens (2 octobre) - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/.../10/.../les-saints-anges-gardiens-5459582.ht...2 oct. 2014 - De Missel.free.fr : Encore que les Anges Gardiens sont absents de l'index thématique de l'édition française du Catéchisme de l'Eglise...Les saints Anges Gardiens (2 octobre) - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/.../les-saints-anges-gardiens-2-octobre-5186183....2 oct. 2013 - Mémoire des Saints anges gardiens (2 octobre) Commentaire du jour ( EAQ ) Bienheureux John Henry Newman (1801-1890), théologien,...Prier son ange gardien (2 octobre) - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/.../10/.../prier-son-ange-gardien-2-octobre.htm...2 oct. 2012 - On fait aujourd'hui mémoire des Anges gardiens (voir ICI ) Ange tutélaire, aux soins de qui Dieu m'a spécialement confié, quelles...Eglise - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/archives/category/film/index-82.htmlEn ce 2 octobre, fête des Saints Anges Gardiens, le Pape François est revenu sur ce « compagnon que Dieu a mis à nos côtés sur notre chemin de vie ».Notre ange gardien existe

http://www.belgicatho.be/archive/2014/10/02/notre-ange-gardien-existe-5459924.html

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Thérèse de l'Enfant-Jésus (Arnaud Dumouch)

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Thérèse de Lisieux (1er octobre) : catéchèse de Benoît XVI

Lors de l'audience générale du 6 avril 2011, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à sainte Thérèse de Lisieux :

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Chers frères et sœurs,

Je voudrais vous parler aujourd’hui de sainte Thérèse de Lisieux, Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui ne vécut que 24 ans dans ce monde, à la fin du XIXe siècle, conduisant une vie très simple et cachée mais qui, après sa mort et la publication de ses écrits, est devenue l’une des saintes les plus connues et aimées. La «petite Thérèse» n’a jamais cessé d’aider les âmes les plus simples, les petits, les pauvres, les personnes souffrantes qui la priaient, mais elle a également illuminé toute l’Eglise par sa profonde doctrine spirituelle, au point que le vénérable Pape Jean-Paul II, en 1997, a voulu lui conférer le titre de Docteur de l’Eglise, s’ajoutant à celui de patronne des missions, qui lui avait été attribué par Pie XI en 1927. Mon bien-aimé prédécesseur la définit «experte en scientia amoris» (Novo Millennio ineunte, n. 42). Cette science, qui voit resplendir dans l’amour toute la vérité de la foi, Thérèse l’exprime principalement dans le récit de sa vie, publié un an après sa mort sous le titre Histoire d’une âme. C’est un livre qui eut immédiatement un immense succès, et qui fut traduit dans de nombreuses langues et diffusé partout dans le monde. Je voudrais vous inviter à redécouvrir ce petit-grand trésor, ce commentaire lumineux de l’Evangile pleinement vécu! L’Histoire d’une âme, en effet, est une merveilleuse histoire d’Amour, racontée avec une telle authenticité, simplicité et fraîcheur que le lecteur ne peut qu’en être fasciné! Mais quel est cet Amour qui a rempli toute la vie de Thérèse, de son enfance à sa mort? Chers amis, cet Amour possède un Visage, il possède un Nom, c’est Jésus! La sainte parle continuellement de Jésus. Reparcourons alors les grandes étapes de sa vie, pour entrer au cœur de sa doctrine.

Thérèse naît le 2 janvier 1873 à Alençon, une ville de Normandie, en France. C’est la dernière fille de Louis et Zélie Martin, époux et parents exemplaires, béatifiés ensemble le 19 octobre 2008. Ils eurent neuf enfants; quatre d’entre eux moururent en bas âge. Les cinq filles survécurent, et devinrent toutes religieuses. A l’âge de 4 ans, Thérèse fut profondément frappée par la mort de sa mère (Ms A, 13r). Son père s’installa alors avec ses filles dans la ville de Lisieux, où se déroulera toute la vie de la sainte. Plus tard, Thérèse, frappée d’une grave maladie nerveuse, fut guérie par une grâce divine, qu’elle-même définit comme le «sourire de la Vierge» (ibid., 29v-30v). Elle reçut ensuite la Première Communion, intensément vécue (ibid., 35r), et plaça Jésus Eucharistie au centre de son existence.

La «Grâce de Noël» de 1886 marque un tournant important, qu’elle appelle sa «complète conversion» (ibid., 44v-45v). En effet, elle guérit totalement de son hypersensibilité infantile et commence une «course de géant». A l’âge de 14 ans, Thérèse s’approche toujours plus, avec une grande foi, de Jésus Crucifié, et prend à cœur le cas, apparemment désespéré, d’un criminel condamné à mort et impénitent (ibid., 45v-46v). «Je voulus à tout prix l’empêcher de tomber en enfer» écrit la sainte, dans la certitude que sa prière le mettrait en contact avec le Sang rédempteur de Jésus. C’est sa première expérience fondamentale de maternité spirituelle: «tant j'avais de confiance en la Miséricorde infinie de Jésus», écrit-elle. Avec la très Sainte Vierge Marie, la jeune Thérèse aime, croit et espère avec «un cœur de mère» (cf. RP 6/10r).

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

1er octobre : sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Aleteia.org propose de nombreuses notes consacrées à sainte Thérèse de Lisieux :

- La sainte du jour : sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

- Aliénor Strentz : Les précieux conseils de Thérèse de Lisieux pour discerner et accomplir sa vocation

- Jean-Michel Castaing : « Si j’avais commis tous les crimes », le plus beau poème de Thérèse de Lisieux

- Marzena Devoud : Qu’y a-t-il après la mort ? Le message plein d’espérance de Thérèse de Lisieux

- Mathilde de Robien : Prière pour demander une grâce par l’intercession de sainte Thérèse

- Mathilde de Robien : L’astuce de Thérèse de Lisieux pour supporter patiemment les personnes ennuyeuses

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Octobre, mois du Rosaire

Octobre, le mois du Rosaire - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/.../10/.../octobre-le-mois-du-rosaire-5458911.ht...1 oct. 2014 - Octobre, mois du rosaire ! ( source ) Le rosaire est le nom d'une prière composée de quatre chapelets d'oraisons....Octobre: mois du Rosaire. - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/.../09/.../octobre-mois-du-rosaire-5184436.ht...30 sept. 2013 - Sur le blog du « Petit Placide », ce texte (extraits) du Père Garrigou-Lagrange (1877-1964) ) : « Parmi les formes...Mois d'octobre, mois du Rosaire - BELGICATHO

belgicatho.hautetfort.com/archive/.../mois-d-octobre-mois-du-rosaire.ht...1 oct. 2012 - Sur prierenfamille.com : OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE Dans la tradition de l'Eglise, le mois d'octobre est plus...Octobre, mois du rosaire : "Récite ton chapelet, dit Dieu ...

belgicatho.hautetfort.com/.../octobre-recite-ton-chapelet-dit-dieu.html2 oct. 2011 - Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé : que c'est une dévotion passée et qu'on va...Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

L'étonnante destinée de l'arrière-petit-fils du pape Alexandre VI

Saint François Borgia

Saint François BorgiaIl est fêté le 30 septembre au martyrologe romain, le 3 octobre chez les Jésuites et le 10 octobre dans l'ancien calendrier.

Fils aîné du troisième duc de Gandie, Francisco de Borja naquit à Gandie (sud de Valence) le 28 octobre 1510. Il était par son père, Jean de Borja, l'arrière-petit-fils du pape Alexandre VI et, par sa mère, Jeanne d'Aragon, l'arrière-petit-fils du roi Ferdinand le Catholique. Orphelin de mère en, 1520, il fut élevé par son oncle maternel, Jean d'Aragon, archevêque de Saragosse, jusqu'à ce qu'on l'appelât à la cour de la reine Jeanne la Folle, à Tordesillas, comme page de la princesse Catherine, soeur de Charles-Quint. Quand l'infante Catherine épousa le roi Jean III de Portugal, François retourna à Saragosse pour étudier la philosophie (1525).

En 1528, il entra au service de Charles-Quint qui, en 1529, lui fit épouser une dame d'honneur de l'impératrice Isabelle, Eléonore de Castro, dont il aura huit enfants ; marquis de Llombai en 1530, grand veneur de l'Empereur et grand écuyer de l'Impératrice, Charles-Quint, lui confia la surveillance de la cour pendant la victorieuse campagne contre Tunis (1536), lui demanda de l'instruire en cosmographie, puis se l'adjoignit pendant l'expédition de Provence, et mit sous son influence l'infant Philippe.

De nature pieuse, fidèle à ses devoirs, le marquis de Llombai, pendant une convalescence, lut les homélies de S. Jean Chrysostome ; lors de la campagne de Provence il assista le poète Garcilaso de la Vega dans son agonie et, au retour, après une maladie dont il crut mourir, il prit la résolution de la confession et de la communion mensuelles. Quand l'Impératrice Isabelle mourut (1° mai 1539) il fut chargé de reconnaître et de conduire à Grenade son cadavre décomposé ce qui l'impressionna si profondément qu'il s'écria : Ah ! Je n'aurai jamais d'attachement pour aucun maître que la mort me puisse ravir et Dieu seul sera l'objet de mes pensées, de mes désirs et de mon amour !

Nommé par Charles-Quint vice-roi de Catalogne (26 juin 1539) François Borgia exerça sa charge avec prudence et énergie pendant quatre ans au bout desquels il devint grand majordome de la princesse Marie de Portugal, femme de l'infant Philippe, mais il ne remplit jamais les fonctions car la reine du Portugal ne voulait pas qu'Eléonore de Castro approchât sa fille qui mourut en donnant naissance à l'infant Don Carlos (12 juillet 1545). Quatrième duc de Gandie la mort de son père (17 décembre 1542), il présidait à plus de trois mille familles vassales, au marquisat de Llombai et à quatorze baronnies.

Eléonore de Castro mourut le 27 mars 1546. Le duc de Gandie, fort lié avec les premiers Jésuites qu'il protégeait de toute son influence, suivit les exercices de saint Ignace et résolut de faire vœu de chasteté et d'obéissance, puis d'entrer dans la Compagnie de Jésus (2 juin 1546) ; il fit secrètement sa profession solennelle (1° février 1548) et s’en vint étudier la théologie à l'université de Gandie qu'il avait fondée.

Le 31 août 1550, sous prétexte de gagner l'indulgence jubilaire de l'Année Sainte, François Borgia se rendit à Rome où il fut ordonné prêtre (23 mai 1551) et célébra sa première messe (1° août). Il fut envoyé prêcher au Pays Basque, puis au Portugal. En avril 1555, il était commissaire général de la Compagnie de Jésus en Espagne et au Portugal. Charles-Quint le choisit, conjointement avec l'infant Philippe, comme son exécuteur testamentaire. Appelé à Rome, il y arriva le 7 décembre 1561 et fut élu général de la Compagnie de Jésus le 2 juillet 1565.

Il mourut à Rome, le 30 septembre 1572, à minuit. Béatifié par Urbain VIII le 21 novembre 1624, il fut canonisé par Clément X le 12 avril 1671.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Saint Jérôme (30 septembre)

Biographie (missel.free.fr)

Biographie (missel.free.fr)Je suis à la fois, disait Jérôme, philosophe, rhéteur, grammairien, dialecticien, expert en hébreu, grec et latin ; il fut aussi un polémiste redoutable, parfois injuste, tel ce jour où il invectiva saint Augustin, son cadet d’à peine cinq ans : Ecoute mon conseil, jeune homme : ne viens pas, dans l'arêne des Ecritures, provoquer un vieillard ! Tu troubles mon silence. Tu fais la roue avec ta science.

« Hierônumos en grec (celui dont le nom est sacré) ; Hieronymus, en latin, fils d'Eusèbe, je naquis à Stridon, ville maintenant détruite par les Goths, mais qui se situait alors sur les confins de la Dalmatie et de la Pannonie (Hongrie) », écrit-il, en 392, à la dernière page du De viris illustribus, ajoutant : « Je suis né chrétien, de parents chrétiens. Dès le berceau, je fus nourri du lait catholique. » Il dit encore de lui-même : « Je suis à la fois philosophe, rhéteur, grammairien, dialecticien, expert en hébreu, grec et latin. »

Enfant unique pendant treize ans, Jérôme fut terriblement gâté par les siens jusqu’à ce que naquissent sa sœur et son frère. Il étudia à Milan, puis à Rome où il suivit les cours du célèbre grammairien Aelius Donatus. Elève doué mais difficile et facétieux, Jérôme respira les parfums de cette ville puissante, maîtresse du monde, alors gouvernée par Julien l'Apostat. Admirateur de Cicéron, il déclamait les grands plaidoyers les exordes sonores qui lui servirent lors d’un stage auprès des tribunaux. Il se lia avec Bonose et Rufin, deux compagnons d'étude. Avec soin et à grands frais, il acquit des livres et, peut-être, goûta-t-il de furtifs amours au milieu des danses des jeunes filles romaines.

Cependant, confia-t-il dans son commentaire d’Ezéchiel (XI 5) « Quand j’étais à Rome, jeune étudiant ès-arts libéraux, j’avais accoutumé, le dimanche, avec d’autres de même âge et de même résolution, de visiter les tombeaux des apôtres et des martyrs. Souvent nous entrions dans ces cryptes creusées dans les profondeurs de la terre où l’on avance entre des morts ensevelis à droite et à gauche le long des parois. Tout est si obscur que la parole du Prophète est presque réalisée : qu’ils descendent vivants dans les enfers ! Ici et là, une clarté venue d’en-haut tempère l’horreur des ténèbres : moins une fenêtre qu’un trou foré, croirait-on, par la clarté qui tombe. Puis, pas à pas, on revient, et dans la nuit noire qui vous entoure, le vers de Virgile est obsédant : Tout suscite l’horreur et le silence même. » Il reçut le baptême, en 366, sans doute des mains du pape Libère.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Saint Jérôme (30 septembre) : l'amour de la Parole de Dieu

Catéchèse de BENOÎT XVI consacrée à saint Jérôme lors de l'audience générale du mercredi 7 novembre 2007 :

Catéchèse de BENOÎT XVI consacrée à saint Jérôme lors de l'audience générale du mercredi 7 novembre 2007 :Chers frères et soeurs!

Nous porterons aujourd'hui notre attention sur saint Jérôme, un Père de l'Eglise qui a placé la Bible au centre de sa vie: il l'a traduite en langue latine, il l'a commentée dans ses œuvres, et il s'est surtout engagé à la vivre concrètement au cours de sa longue existence terrestre, malgré le célèbre caractère difficile et fougueux qu'il avait reçu de la nature.

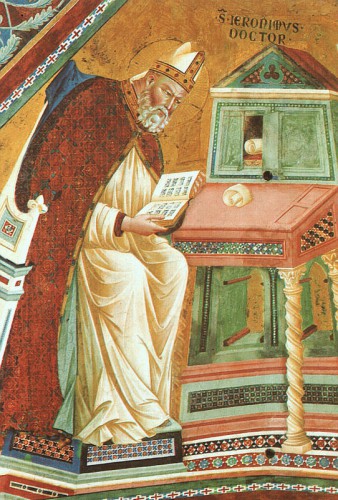

Saint Jérôme par Giotto (détail de la voûte de la basilique saint François à Assise)

Jérôme naquit à Stridon vers 347 dans une famille chrétienne, qui lui assura une formation soignée, l'envoyant également à Rome pour perfectionner ses études. Dès sa jeunesse, il ressentit l'attrait de la vie dans le monde (cf. Ep 22, 7), mais en lui prévalurent le désir et l'intérêt pour la religion chrétienne. Après avoir reçu le Baptême vers 366, il s'orienta vers la vie ascétique et, s'étant rendu à Aquilée, il s'inséra dans un groupe de fervents chrétiens, qu'il définit comme un "chœur de bienheureux" (Chron. ad ann. 374) réuni autour de l'Evêque Valérien. Il partit ensuite pour l'Orient et vécut en ermite dans le désert de Calcide, au sud d'Alep (cf. Ep 14, 10), se consacrant sérieusement aux études. Il perfectionna sa connaissance du grec, commença l'étude de l'hébreu (cf. Ep 125, 12), transcrivit des codex et des œuvres patristiques (cf. Ep 5, 2). La méditation, la solitude, le contact avec la Parole de Dieu firent mûrir sa sensibilité chrétienne. Il sentit de manière plus aiguë le poids de ses expériences de jeunesse (cf. Ep 22, 7), et il ressentit vivement l'opposition entre la mentalité païenne et la vie chrétienne: une opposition rendue célèbre par la "vision" dramatique et vivante, dont il nous a laissé le récit. Dans celle-ci, il lui sembla être flagellé devant Dieu, car "cicéronien et non chrétien" (cf. Ep 22, 30).

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 1 commentaire -

Prière à saint Michel en musique

Lu et entendu ce 29 septembre, en la fête de l’archange saint Michel, sur le site web « aleteia » :

Le Chœur St Michel à Paris, chœur de jeunes hommes chrétiens, a mis en musique la prière d’exorcisme à St Michel de Léon XIII, prière qu’ils chantent à chaque répétition : « saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon ; que Dieu étende sur lui son empire, nous le demandons en suppliant.

Et vous, prince de la Milice céleste, refoulez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes ».Prière composée par le pape Léon XIII (1878-1903), à la suite d’une extase durant laquelle il aurait entendu Satan demander à Jésus-Christ de lui laisser un siècle pour parvenir à détruire l’Église catholique romaine, ce que Jésus lui accorda. Elle a été récitée à la fin de chaque messe basse jusqu’à Vatican II, et demandée par le pape François en octobre 2018.

Ref. Prière à saint Michel en musique

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, International, Jeunes, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël (29 septembre)

Les saints archanges manifestent la toute puissance bienveillante de Dieu. Michel se dresse face à Satan demande :"Qui est comme Dieu ?" Gabriel "force de Dieu" qui annonce la Vie et Raphaël "Dieu guérit" accompagne nos vies de Sa bonté. (Mgr Aupetit)

De missel.free.fr :

Rien n’est assurément plus mystérieux que le culte des anges dont les origines plongent dans la nuit des temps. Nous savons que si les anges se présentèrent aux hommes comme des messagers de Dieu, ils sont avant tout, de purs esprits qui se déploient dans une dimension étrangère à notre espace, sans être soumis à la durée ni au rythme du temps. L’ordinaire de la vie immortelle de ces créatures personnelles, pour parler comme Jésus, est de contempler sans cesse la face du Père qui est aux cieux1, bonheur dont ils s’éloignent par amour de Dieu et des hommes, pour porter la parole de l’un aux autres. « Ange, dit saint Augustin, désigne la fonction non pas la nature. Tu demandes comment s’appelle cette nature ? Esprit. Tu demandes la fonction ? Ange. D’après ce qu’il est, c’est un esprit, d’après ce qu’il fait, c’est un ange.2 »

Tout au long de l’Ancien Testament, les anges sont présents pour instruire, protéger, réconforter et conduire les hommes. Après l’expulsion de nos premiers parents, l’ange à l’épée flamboyante interdit l’entrée du Paradis terrestre3. Un ange consola Agar dans le désert4. C’est un ange qui arrêta le bras d’Abraham prêt à immoler Isaac5. Avant que Sodome fût détruite par le feu du ciel, un ange fit sortir Loth et sa famille de la ville6. Le patriarche Jacob vit en songe des multitudes d’anges monter et descendre l’échelle qui allait de la terre au ciel7. Dieu envoya un ange pour conduire à travers le désert les Hébreux vers la Terre Promise8. Elie fut réconforté dans le désert par un ange9.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire