De Stefano Chiappalone sur la Nuova Bussola Quotidiana :

INTERVIEW / MARTIN D'AUTRICHE-ESTE

Le bienheureux Charles de Habsbourg : la politique comme une oeuvre de sainteté à l'égard des peuples

21-10-2022

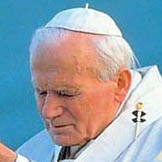

L'archiduc Martin d'Autriche-Este parle de son grand-père, le dernier empereur d'Autriche, dont la commémoration liturgique tombe aujourd'hui, jour anniversaire de son mariage avec Zita de Bourbon-Parme. Depuis l'île de Madère, où il est mort jeune en exil en 1922, la dévotion au souverain que saint Jean-Paul II a béatifié en 2004, le proposant comme un homme politique modèle et un homme de paix, s'est répandue dans le monde entier.

En cette année du centenaire de sa mort, la mémoire liturgique du bienheureux Charles de Habsbourg (1887-1922), dernier empereur d'Autriche, que l'Église célèbre le 21 octobre, date de son mariage avec Zita de Bourbon-Parme (1892-1989), prend une signification particulière. La dévotion au saint empereur est encore très répandue dans le monde à travers la Gebetsliga, la Ligue de prière fondée lorsque Charles était encore enfant, sur les conseils d'une mystique hongroise, Mère Vincenzina : "Il faut beaucoup prier pour le petit archiduc, parce qu'un jour il deviendra empereur ; il devra beaucoup souffrir et sera une cible spéciale pour l'enfer".

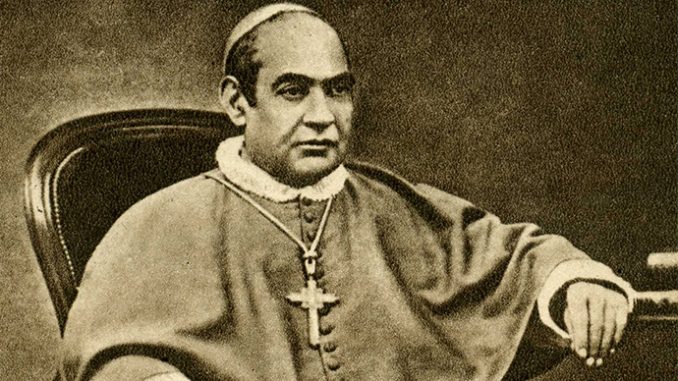

Monté sur le trône après le long règne de son grand-oncle François-Joseph, Charles s'est distingué en tant qu'homme de paix pendant la période dramatique de la Première Guerre mondiale, en tentant de répondre à l'appel - unique parmi les souverains européens - de Benoît XV pour mettre fin au "massacre inutile".

En le béatifiant en 2004, Jean-Paul II a rappelé qu'en toute circonstance, politique et familiale, l'empereur s'est engagé à "chercher la volonté de Dieu en toute chose, à la reconnaître et à la suivre" et a "conçu sa fonction comme un saint service pour son peuple" : une vocation sacrée sur laquelle il ne pouvait pas "négocier", devenant indésirable pour le nouveau gouvernement républicain qui a décrété son exil sur l'île de Madère, où il est mort de privation à l'âge de 35 ans seulement, le 1er avril 1922, laissant derrière lui sa jeune épouse Zita et huit jeunes enfants.

Une figure qui reste intemporelle en tant que modèle politique et familial, et qui incarne pour l'Europe d'aujourd'hui un message de réconciliation entre les peuples et avec ses racines chrétiennes, comme le raconte à La Nuova Bussola Quotidiana H.I.R. l'archiduc Martin d'Autriche-Este, neveu du bienheureux.

Votre Altesse, commençons par Madère : la dévotion au bienheureux Charles est-elle encore bien ancrée un siècle après sa mort ?

Le pèlerinage du centenaire, le 1er avril à Madère, sur la tombe même du bienheureux Charles, a été très ressenti non seulement par la famille, mais aussi par la population locale qui voue une grande vénération à son grand-père. La tombe est toujours pleine de fleurs, il y a toujours des gens qui viennent prier, l'évêque a célébré la messe pontificale... vous pouvez voir que le Bienheureux Charles est aimé à Madère.

Donc, il y a une mémoire vivante, pas seulement une tombe... ?

Non, absolument, au contraire. À l'aéroport, j'ai pris un taxi et le chauffeur m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais, etc., et quand j'ai répondu que j'étais autrichien, il a dit : "Ah, mais il y a tant de vos compatriotes qui viennent pour le Bienheureux Charles ! La population participe également et a organisé une année qui lui est entièrement dédiée.

Aujourd'hui, nous le voyons sur les autels, mais pour vous, petits-enfants, quelle était la relation avec cette figure de grand-père, que vous connaissiez indirectement mais grâce au témoignage privilégié de l'impératrice Zita ?

Quand nous étions jeunes, nous n'en parlions pas tellement, peut-être par pudeur, mais aussi par une certaine discrétion car tout le processus était déjà en place. Ce n'est que plus tard, quand nous étions plus âgés, disons vers 12 ans, qu'ils nous en ont parlé davantage, mais pour nous, il s'agissait du grand-père, pas du "bienheureux". Nous avons ensuite fait connaissance avec la Ligue et assisté à des réunions, tant d'organisation que de prière, mais bien plus tard.

Il y a même une imbrication entre le bienheureux Charles et saint Jean-Paul II dans les dates de son décès (respectivement le 1er et le 2 avril) et maintenant de la commémoration liturgique (21 et 22 octobre). N'est-il pas providentiel qu'il ait été béatifié par ce dernier, qui s'appelait Karol précisément en raison de l'admiration que le père du futur pape avait pour le jeune souverain ?

Écoutez, j'ai eu exactement la même impression, identique : le dernier des cinq béatifiés ce jour-là, c'était lui, et en parlant de lui peu après, nous, les cousins, avons tous eu l'impression qu'un cercle se refermait.

Auparavant, Jean-Paul II avait reçu la famille Habsbourg plus d'une fois.....

J'étais présent à l'une de ces audiences et c'était très émouvant pour nous. C'était la messe du matin, assez tôt, et nous devions chanter. Ensuite, il nous a reçus, il nous a tous salués, et en sortant, me voyant, moi qui suis un peu plus grand que la moyenne, il m'a demandé : "Comment allez-vous, comment est l'air là-haut ?". Avec lui, nous nous sommes vraiment sentis en famille.

Est-il vrai que le pape a appelé sa grand-mère "mon impératrice" ?

C'est vrai, c'est vrai : je n'étais pas présent à cette occasion mais de nombreuses personnes m'en ont parlé.

Les Habsbourg ont fait l'histoire de l'Europe, mais ils ont maintenant l'honneur et la charge de transmettre ces valeurs humaines et chrétiennes incarnées par le bienheureux Charles : peut-on dire, d'une certaine manière, que votre grand-père vous a transmis une "vocation" familiale ?

Absolument, et nous le devons à notre grand-mère, qui a continué à nous transmettre ces valeurs, à nos parents, oncles et tantes et ainsi de suite, qui ont toujours porté haut ces principes, l'attachement à l'Église et à la foi. Grand-mère nous a transmis tout cela par son exemple, elle qui a vécu des choses énormes dans l'histoire, et qui a toujours été discrète, toujours humble. L'un des fruits est également les vocations sacerdotales : pendant trois siècles, il n'y en avait pas dans la famille et maintenant nous avons des cousins qui sont prêtres, dont le fils d'un de mes cousins qui a également donné un témoignage lors des célébrations du centenaire. C'est un débordement des grâces que nous avons reçues du bienheureux Charles et à travers son exemple.

Votre grand-mère, l'impératrice Zita, est-elle aussi une "candidate" pour les autels ?

Oui, elle a été proclamée servante de Dieu et le processus se poursuit.

Une Europe éloignée de ses racines chrétiennes peut-elle encore se tourner vers un empereur sacré ? Ou peut-être est-ce encore plus nécessaire aujourd'hui ?

Hélas, oui : voyez-vous, l'histoire a de curieuses récurrences. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, dans le territoire autrefois appelé Galice. Mon grand-père avait été stationné là-bas pendant deux ans, il connaissait donc bien le pays. Raison de plus pour qu'il soit invoqué aujourd'hui comme un champion de la paix.

Vous ne pouvez donc pas reléguer cette figure dans le passé ?

Non, non, c'est précisément la beauté de l'annonce des bienheureux et des saints : ils sont éternels, ils peuvent être placés dans n'importe quelle situation de n'importe quel temps. Aujourd'hui, on peut aussi le citer en exemple comme chef d'État et homme de paix, et c'est précisément ce qu'a fait Jean-Paul II. La Gebetsliga le souligne avec force : homme de paix, chef d'État et aussi père de famille, car de nos jours, la famille est menacée. Toutes ces raisons pour lesquelles il a été proclamé bienheureux sont à redécouvrir aujourd'hui.

Votre Altesse, merci pour le temps que vous nous avez consacré...

C'est moi qui vous remercie. Le temps consacré au bienheureux Charles est du temps bien investi (et je dis cela en tant qu'homme pratique, en tant qu'entrepreneur) car il rapporte non seulement lorsque nous serons là-haut, mais déjà maintenant. Et puis je dois dire que je suis privilégié : une fois, lors d'une conférence, j'ai dit que je suis " recommandé ", parce que je demande directement à mon grand-père de m'aider et regardez, ça marche toujours... !