L'homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ pour la fête de la Croix glorieuse :

Homélie (Archive 2005) (homelies.fr)

Les reliques de la vraie croix auraient été retrouvées par Sainte Hélène (249-329), mère de l’empereur Constantin, lors d’un pèlerinage en Palestine, qu’elle aurait entrepris en 326. Voici comment Saint Ambroise rapporte sa découverte : « Elle commença par visiter les lieux saints ; l’Esprit lui souffla de chercher le bois de la croix. Elle s’approcha du Golgotha et dit : “Voici le lieu du combat ; où est la victoire ? Je cherche l’étendard du salut et ne le vois pas”. Elle creuse donc le sol, en rejette au loin les décombres. Voici qu’elle trouve pêle-mêle trois gibets sur lesquels la ruine s’était abattue et que l’ennemi avait cachés. Mais le triomphe du Christ peut-il rester dans l’oubli ? Troublée, Hélène hésite, elle hésite comme une femme. Mue par l’Esprit Saint, elle se rappelle alors que deux larrons furent crucifiés avec le Seigneur. Elle cherche donc la croix du milieu. Mais, peut-être, dans la chute, ont-elles été confondues et interverties ? Elle revient à la lecture de l’Evangile et voit que la croix du milieu portait l’inscription : “Jésus de Nazareth, Roi des Juifs”. Par là fut terminée la démonstration de la vérité et, grâce au titre, fut reconnue la croix du salut ». La Sainte impératrice aurait par la même occasion retrouvé les clous par lesquels Notre-Seigneur avait été attaché. Sainte Hélène fit construire une basilique englobant le Calvaire et le Saint Sépulcre ; elle fit également ériger celles du Mont des Oliviers et de Bethléem.

Pour le trentième anniversaire de son avènement, le 13 septembre 335, l’empereur Constantin invita à Jérusalem les Pères, pour y célébrer la dédicace de la Basilique du Saint Sépulcre. Le lendemain, le dimanche 14, l’évêque de Jérusalem montra pour la première fois la Sainte Croix aux fidèles. Sur l’ordre de Constantin, une célébration annuelle fut décrétée au 14 septembre, portant le nom d’« Exaltation de la précieuse et vivifiante Croix » en raison de son rite principal, qui consistait dans l’ostension solennelle d’une relique de la vraie croix. Le bois de la croix découverte sur le Golgotha fut partagé en trois parts, conservées à Jérusalem, Constantinople et Rome.

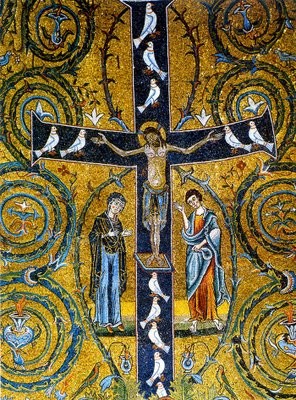

Ce bref rappel ne prétend pas garantir l’historicité des faits rapportés dans leurs détails, mais se veut un témoignage de la dévotion que le peuple de Dieu a toujours porté à l’instrument de supplice de son Seigneur et Sauveur. La fête de la Croix glorieuse nous invite en effet à revenir à cette réalité : Dieu a aimé le monde, jusqu’au sacrifice de son Fils. Dans sa Lettre encyclique sur la miséricorde divine, Jean-Paul II soulignait : « Dans la passion et la mort du Christ, c'est-à-dire dans le fait que le Père n’a pas épargné son Fils, mais “l’a fait péché pour nous”, s’exprime la justice absolue ; car le Christ subit la passion et la croix à cause des péchés de l’humanité. Il y a vraiment là une surabondance de justice, puisque les péchés de l’homme se trouvent “compensés” par le sacrifice de l’Homme-Dieu. Toutefois cette justice divine révélée dans la croix du Christ est à la mesure de Dieu, parce qu’elle naît de l’amour et s’accomplit dans l’amour, en portant des fruits de salut. Croire dans le Fils crucifié signifie donc croire que l’amour est présent dans le monde, et que cet amour est plus puissant que les maux de toutes sortes dans lesquels l’homme, l’humanité et le monde sont plongés. Croire en un tel amour signifie croire dans la miséricorde » (n°7).

L’« exaltation » de la Sainte Croix n’est pas sans rappeler l’évangile de ce jour : Jésus sur la croix est « élevé » de terre comme le serpent de bronze au désert, « afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle ». La croix nous confronte simultanément à l’horreur du péché qui conduit à la mort, et à la démesure de l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour nous, lui « qui n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu, mais qui s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » (1ère lect.).

Avant de prier l’Angélus depuis Castelgandolfo, ce 11 septembre, Benoît XVI rappelait que « dans l’Année consacrée à l’Eucharistie, la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix prend une signification particulière : elle nous invite à méditer sur le lien profond et indissoluble qui unit la Célébration Eucharistique et le Mystère de la Croix. Chaque Messe en effet rend actuel le sacrifice rédempteur du Christ ». L’Eucharistie nous rappelle quotidiennement que notre salut jaillit de ce mystérieux échange, dans lequel le Fils de Dieu épouse la mort des coupables que nous sommes, pour nous donner gratuitement part à sa vie divine. Aussi était-il juste et bon que celui qui par son sacrifice a réconcilié le ciel et la terre, fût « élevé au dessus de tout et reçoive le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame : “Jésus Christ est le Seigneur”, pour la gloire de Dieu le Père ».

« Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons gloire et nous t’offrons notre action de grâce toujours et en tout lieu, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d’un arbre qui donnait la mort, et que l’ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur le bois, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi nous te supplions humblement : que cette communion au mémorial du Sacrifice rédempteur nous purifie de nos fautes et nous donne part à la gloire de la résurrection de celui qui nous a fait revivre par le bois de sa croix. »

Père Joseph-Marie

Sur Missel.free.fr :

Sur Missel.free.fr : Jean Chrysostome est une des plus grandes figures de l'Eglise des premiers siècles. Les chrétiens d'Orient célèbrent la "Divine liturgie de Jean Chrysostome". Il est l'auteur d'une oeuvre considérable qui fait partie du patrimoine commun des chrétiens catholiques et orthodoxes.

Jean Chrysostome est une des plus grandes figures de l'Eglise des premiers siècles. Les chrétiens d'Orient célèbrent la "Divine liturgie de Jean Chrysostome". Il est l'auteur d'une oeuvre considérable qui fait partie du patrimoine commun des chrétiens catholiques et orthodoxes.