Benoît XVI, lors de l'audience générale du mercredi 30 août 2006, a consacré sa catéchèse à l'apôtre et évangéliste Matthieu (source):

Chers frères et soeurs,

En poursuivant la série de portraits des douze Apôtres, que nous avons commencée il y a quelques semaines, nous nous arrêtons aujourd'hui sur Matthieu. En vérité, décrire entièrement sa figure est presque impossible, car les informations qui le concernent sont peu nombreuses et fragmentaires. Cependant, ce que nous pouvons faire n'est pas tant de retracer sa biographie, mais plutôt d'en établir le profil que l'Evangile nous transmet.

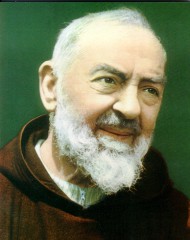

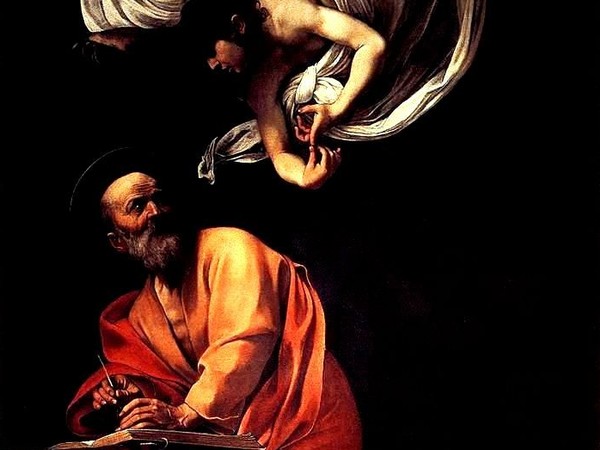

Pour commencer, il est toujours présent dans les listes des Douze choisis par Jésus (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Ac 1, 13). Son nom juif signifie "don de Dieu". Le premier Evangile canonique, qui porte son nom, nous le présente dans la liste des Douze avec une qualification bien précise: "le publicain" (Mt 10, 3). De cette façon, il est identifié avec l'homme assis à son bureau de publicain, que Jésus appelle à sa suite: "Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. Il lui dit: "Suis-moi". L'homme se leva et le suivit" (Mt 9, 9). Marc (cf. 2, 13-17) et Luc (cf. 5, 27-30) racontent eux aussi l'appel de l'homme assis à son bureau de publicain, mais ils l'appellent "Levi". Pour imaginer la scène décrite dans Mt 9, 9, il suffit de se rappeler le magnifique tableau du Caravage, conservé ici, à Rome, dans l'église Saint-Louis-des-Français. Dans les Evangiles, un détail biographique supplémentaire apparaît: dans le passage qui précède immédiatement le récit de l'appel, nous est rapporté un miracle accompli par Jésus à Capharnaüm (cf. Mt 9, 1-8; Mc 2, 1-12) et l'on mentionne la proximité de la mer de Galilée, c'est-à-dire du Lac de Tibériade (cf. Mc 2, 13-14). On peut déduire de cela que Matthieu exerçait la fonction de percepteur à Capharnaüm, ville située précisément "au bord du lac" (Mt 4, 13), où Jésus était un hôte permanent dans la maison de Pierre.

Sur la base de ces simples constatations, qui apparaissent dans l'Evangile, nous pouvons effectuer deux réflexions. La première est que Jésus accueille dans le groupe de ses proches un homme qui, selon les conceptions en vigueur à l'époque en Israël, était considéré comme un pécheur public. En effet, Matthieu manipulait non seulement de l'argent considéré impur en raison de sa provenance de personnes étrangères au peuple de Dieu, mais il collaborait également avec une autorité étrangère odieusement avide, dont les impôts pouvaient également être déterminés de manière arbitraire. C'est pour ces motifs que, plus d'une fois, les Evangiles parlent à la fois de "publicains et pécheurs" (Mt 9, 10; Lc 15, 1), de "publicains et de prostituées" (Mt 21, 31). En outre, ils voient chez les publicains un exemple de mesquinerie (cf. Mt 5, 46: ils aiment seulement ceux qui les aiment) et ils mentionnent l'un d'eux, Zachée, comme le "chef des collecteurs d'impôts et [...] quelqu'un de riche" (Lc 19, 2), alors que l'opinion populaire les associait aux "voleurs, injustes, adultères" (Lc 18, 11). Sur la base de ces éléments, un premier fait saute aux yeux: Jésus n'exclut personne de son amitié. Au contraire, alors qu'il se trouve à table dans la maison de Matthieu-Levi, en réponse à ceux qui trouvaient scandaleux le fait qu'il fréquentât des compagnies peu recommandables, il prononce cette déclaration importante: "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs" (Mc 2, 17).

La bonne annonce de l'Evangile consiste précisément en cela: dans l'offrande de la grâce de Dieu au pécheur! Ailleurs, dans la célèbre parabole du pharisien et du publicain montés au Temple pour prier, Jésus indique même un publicain anonyme comme exemple appréciable d'humble confiance dans la miséricorde divine: alors que le pharisien se vante de sa propre perfection morale, "le publicain... n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: "Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis!"". Et Jésus commente: "Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste. Qui s'élève sera abaissé; qui s'abaisse sera élevé" (Lc 18, 13-14). Dans la figure de Matthieu, les Evangiles nous proposent donc un véritable paradoxe: celui qui est apparemment le plus éloigné de la sainteté peut même devenir un modèle d'accueil de la miséricorde de Dieu et en laisser entrevoir les merveilleux effets dans sa propre existence. A ce propos, saint Jean Chrysostome formule une remarque significative: il observe que c'est seulement dans le récit de certains appels qu'est mentionné le travail que les appelés effectuaient. Pierre, André, Jacques et Jean sont appelés alors qu'ils pêchent, Matthieu précisément alors qu'il lève l'impôt. Il s'agit de fonctions peu importantes - commente Jean Chrysostome - "car il n'y a rien de plus détestable que le percepteur d'impôt et rien de plus commun que la pêche" (In Matth. Hom.: PL 57, 363). L'appel de Jésus parvient donc également à des personnes de basse extraction sociale, alors qu'elles effectuent un travail ordinaire.

Une autre réflexion, qui apparaît dans le récit évangélique, est que Matthieu répond immédiatement à l'appel de Jésus: "il se leva et le suivit". La concision de la phrase met clairement en évidence la rapidité de Matthieu à répondre à l'appel. Cela signifiait pour lui l'abandon de toute chose, en particulier de ce qui lui garantissait une source de revenus sûrs, même si souvent injuste et peu honorable. De toute évidence, Matthieu comprit qu'être proche de Jésus ne lui permettait pas de poursuivre des activités désapprouvées par Dieu. On peut facilement appliquer cela au présent: aujourd'hui aussi, il n'est pas admissible de rester attachés à des choses incompatibles avec la "sequela" de Jésus, comme c'est le cas des richesses malhonnêtes. A un moment, Il dit sans détour: "Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi" (Mt 19, 21). C'est précisément ce que fit Matthieu: il se leva et le suivit! Dans cette action de "se lever", il est légitime de lire le détachement d'une situation de péché et, en même temps, l'adhésion consciente à une nouvelle existence, honnête, dans la communion avec Jésus.

Rappelons enfin que la tradition de l'Eglise antique s'accorde de façon unanime à attribuer à Matthieu la paternité du premier Evangile. Cela est déjà le cas à partir de Papia, Evêque de Hiérapolis en Phrygie, autour de l'an 130. Il écrit: "Matthieu recueillit les paroles (du Seigneur) en langue hébraïque, et chacun les interpréta comme il le pouvait" (in Eusèbe de Césarée, Hist. eccl. III, 39, 16). L'historien Eusèbe ajoute cette information: "Matthieu, qui avait tout d'abord prêché parmi les juifs, lorsqu'il décida de se rendre également auprès d'autres peuples, écrivit dans sa langue maternelle l'Evangile qu'il avait annoncé; il chercha ainsi à remplacer par un écrit, auprès de ceux dont il se séparait, ce que ces derniers perdaient avec son départ" (Ibid., III, 24, 6). Nous ne possédons plus l'Evangile écrit par Matthieu en hébreu ou en araméen, mais, dans l'Evangile grec que nous possédons, nous continuons à entendre encore, d'une certaine façon, la voix persuasive du publicain Matthieu qui, devenu Apôtre, continue à nous annoncer la miséricorde salvatrice de Dieu et écoutons ce message de saint Matthieu, méditons-le toujours à nouveau pour apprendre nous aussi à nous lever et à suivre Jésus de façon décidée.