Martyrologe Romain : À Paris, en 1792, la passion de soixante-quinze bienheureux martyrs.

Prêtres : André-Abel Alricy, de Crémieu, au diocèse de Grenoble, attaché à la prison Saint-Médard, à Paris - René-Marie Andrieux, de Rennes, ancien jésuite, supérieur de la Communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris - Pierre-Paul Balzac, de Paris, vicaire à Villejuif, retiré dans la communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet - Jean-François Benoît, dit Vourlat, de Lyon, ancien jésuite, aumônier des Dames de l’Adoration perpétuelle, à Paris - Jean-Charles-Marie Bernard du Cornillet, de Châteaubriant, au diocèse de Nantes, chanoine régulier de Saint-Victor à Paris et bibliothécaire de l’abbaye - Michel-André-Sylvestre Binard, de Laulne, au diocèse de Coutances, professeur au Collège de Navarre, à Paris - Nicolas Bize, de Versailles, directeur du séminiaire Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris - Claude Bochot, de Troyes, supérieur de la Maison Saint-Charles des Pères de la Doctrine chrétienne, à Paris - Jean-François Bonnel de Pradal, d’Ax-les-Thermes, au diocèse de Pamiers, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Paris - Pierre Bonze, de Paris, curé de Massy - Pierre Briquet, de Vervins, au diocèse de Laon, professeur au Collège de Navarre, à Paris - Pierre Brisse, de Brombos, au diocèse de Beauvais, curé de Boran-sur-Oise, dans le même diocèse - Charles Carnus, de Salles-la-Source, au diocèse de Rodez, professeur au collège de Rodez - Jean-Charles Caron, d’Auchel, au diocèse de Boulogne, prêtre de la Mission, curé de Collégien, au diocèse de Meaux - Bertrand-Antoine de Caupène, de Jégan, au diocèse d’Auch, vicaire à Montmagny - Nicolas Colin, de Grenant, au diocèse de Langres, prêtre de la Mission, curé de Genevrières, au même diocèse - Jacques Dufour, de Troisgots, au diocèse de Coutances, vicaire à Maison-Alfort, au diocèse de Paris - Denis-Claude Duval, de Paris, vicaire à Saint-Étienne du Mont - Jean-Pierre Duval, de Paris, capucin (frère Côme), aumônier de l’hôpital de la Pitié, à Paris - Joseph Falcoz, de Saint-Sorlin d’Arves, au diocèse de Maurienne, chapelain de l’hôpital de la Pitié - Gilbert-Jean Fautrel, de Marcilly, au diocèse de Coutances, aumônier de la Maison des Enfants-trouvés, à Paris - Eustache Félix, de Troyes, procureur de la Maison des Pères de la Doctrine chrétienne à Paris et conseiller provincial - Pierre-Philibert Fougères, de Paris, curé de Saint-Laurent de Nevers, député à l’Assemblée nationale - Louis-Joseph François, de Busigny, au diocèse de Cambrai, prêtre de la Mission, supérieur du séminaire Saint-Firmin - Pierre-Jean Garrigues, de Sauveterre, au diocèse de Rodez, attaché au diocèse de Paris - Nicolas Gaudreau, de Paris, curé de Vert-le-Petit - Étienne-Michel Gillet, de Paris, directeur au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet - Georges-Jérôme Giroust, de Bussy-Saint-Georges, au diocèse de Meaux, vicaire à Gennevilliers, au diocèse de Paris - Joseph-Marie Gros, de Lyon, curé de Saint-Nicolas du Chardonnet, député aux États généraux - Jean-Henri Gruyer, de Dole, au diocèse de Saint-Claude, prêtre de la Mission, vicaire à Saint-Louis de Versailles - Pierre-Marie Guérin du Rocher, de Sainte-Honorine-la-Guillaume, au diocèse de Séez, ancien jésuite, supérieur de la Maison des Nouveaux Convertis, à Paris - François-Robert Guérin du Rocher, frère cadet du précédent, né au Repas, au diocèse de Séez, ancien jésuite, aumônier de l’hospice des Capucins, à Paris - Yves-André Guillon de Kerenrun, de Lézardrieux, au diocèse de Tréguier, proviseur de la Maison de Navarre et vice-chancelier de l’Université de Paris - Julien-François Hédouin, de Coutances, chapelain de la Communauté de la Compassion, à Paris - Pierre-François Hénoque, de Tronchoy, au diocèse d’Amiens, professeur au Collège du Cardinal Lemoine, à Paris - Éloi Herque, dit du Roule, de Lyon, ancien jésuite, aummônier de l’hôpital de la Pitié, à Paris - Pierre-Louis Joret, de Rollot, au diocèse de Beauvais, résidant à Paris - Jean-Jacques de La Lande, de La Forêt-Auvray, au diocèse d’Évreux, curé de Saint-Martin d’Illiers-l’Évêque, au même diocèse, député aux États généraux - Gilles-Louis Lanchon, des Pieux, au diocèse de Coutances, directeur spirituel des religieuses de Port-Royal, à Paris - Louis-Jean Lanier, de Château-Gontier, au diocèse d’Angers, préfet du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris - Jean-Joseph de Lavèze-Belay, de Gluiras, au diocèse de Viviers, confesseur des malades à l’Hôtel-Dieu de Paris - Michel Leber, de Paris, curé de La Madeleine - Jean-Baptiste Legrand, de Versailles, professeur au Collège de Lisieux, à Paris - Jean-Pierre Le Laisant, de Valognes, au diocèse de Coutances, vicaire à Dugny, au diocèse de Paris - Julien Le Laisant, frère aîné du précédent, de Valognes, vicaire à Videcosville, au diocèse de Coutances - Jean Lemaître, de Beaumais, au diocèse de Bayeux, ordonné prêtre le 17 juin précédent - Jean-Thomas Leroy, d’Épernay, au diocèse de Châlons, grand prieur de l’abbaye de chanoines réguliers de Saint-Jean des Vignes et curé-prieur de La Ferté-Gaucher, au diocèse de Soissons - Martin-François Loublier, d’O, près de Mortrée, au diocèse de Séez, curé de Condé-sur-Sarthe, au même diocèse - Claude-Louis Marmotant de Savigny, de Paris, curé de Compans-la-Ville, au diocèse de Meaux - Claude-Sylvain Mayneaud de Bizefranc, de Digoin, au diocèse d’Autun, prêtre de la Communauté de Saint-Étienne du Mont, à Paris - Henri-Jean Milet, de Paris, vicaire à Saint-Hippolyte - François-Joseph Monnier, de Paris, vicaire à Saint-Séverin - Marie-François Mouffle, de Paris, vicaire à Saint-Merry - Jean-Louis Oviefre, de Paris, directeur de la petite Communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet - Jean-Michel Phelippot, de Paris, chapelain du Collège de Navarre, à Paris - Claude Pons, du Puy-en-Velay, chanoine régulier de Sainte-Geneviève de Paris - Pierre-Claude Pottier, du Hâvre, au diocèse de Rouen, eudiste, supérieur du Séminaire Saint-Vivien de Rouen - Jacques-Léonor Rabé, de Sainte-Mère-Église, au diocèse de Coutances, chapelain de l’hospice des Enfants-Assistés, à Paris - Pierre-Robert Régnet, de Cherbourg, au diocèse de Coutances, résidant à Paris - Yves-Jean-Pierre Rey de Kervizic, de Plounez, au diocèse de Saint-Brieuc, vicaire à Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris - Nicolas-Charles Roussel, confesseur des Hermites à Grosbois, au diocèse de Paris - Pierre Saint-James, de Caen, au diocèse de Bayeux, recteur de l’Hôpital général, à Paris - Jacques-Louis Schmid, de Paris, curé de Saint-Jean l’Évangéliste, à Paris - Jean-Antoine Seconds, de Rodez, ancien jésuite, chapelain de l’Hôpital de la Pitié, à Paris - Pierre-Jacques de Turménies, de Gournay-en-Bray, au diocèse de Rouen, grand-maître du Collège de Navarre, à Paris - René-Joseph Urvoy, de Plouisy, au diocèse de Tréguier, maître de conférences au séminaire des Trente-Trois, à Paris - Nicolas-Marie Verron, de Quimperlé, au diocèse de Cornouaille, ancien jésuite, directeur des religieuses de Sainte-Aure, à Paris.

Diacre : Pierre-Florent Leclercq ou Clerq, de Hautvillers, au diocèse d’Amiens, élève au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris.

Laïcs : Sébastien Desbrielles, de Bourges, maître d’hôtel à l’Hôpital de la Pitié, à Paris - Louis-François Rigot, d’Amiens, sous-sacristain à l’Hôpital de la Pitié, à Paris - Jean-Antoine de Villette, de Cateau-Cambrésis, au diocèse de Cambrai, ancien officier, retiré au séminaire Saint-Firmin.

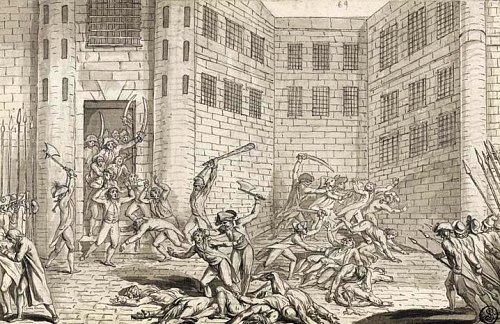

Martyrs de Paris et prêtres pour la plupart, le lendemain du massacre perpétré au couvent des Carmes, sous la Révolution française, ils furent à leur tour mis à mort sans jugement, quelques-uns à la prison de la Force, tous les autres au séminaire Saint-Firmin transformé en prison.