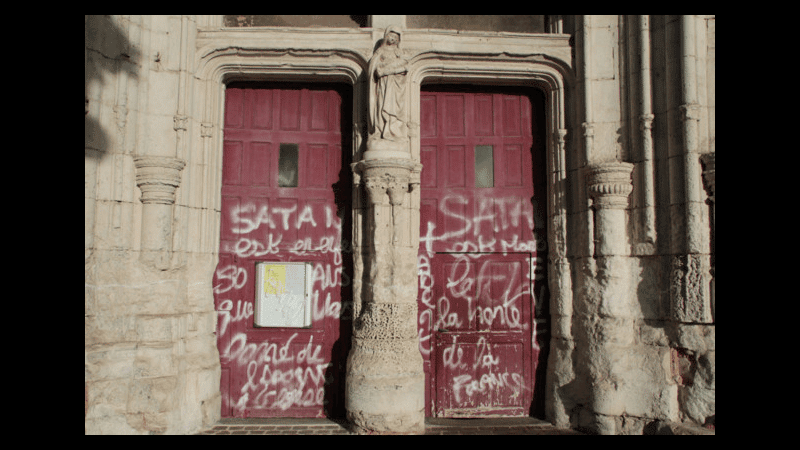

L’archidiocèse de Lyon est en pleine effervescence. Lu sur le site web « riposte catholique » :

Un manifeste pour le cardinal archevêque de Lyon vient d’être mis en ligne par une équipe de fidèles et de prêtres du diocèse de Lyon. Tout le monde peut le signer ici :

Oser une parole libre à propos du retrait du cardinal Philippe BARBARIN

Laïcs engagés, prêtres en responsabilité, hommes et femmes de bonne volonté, du diocèse de Lyon, ou membres actifs de la société civile rhodanienne, nous souhaitons faire entendre une autre voix que celle des déclarations fracassantes relayées et entretenues par les médias.

Tous, nous sommes scandalisés par les abus commis sur des enfants innocents et par le silence inconscient ou coupable, toujours inadmissible, qui les a accompagnés. Tous, nous voulons que

réparation soit faite et que de tels actes soient bannis, autant qu’il dépend de nous. Nous demandons à la société civile et aux institutions d’avoir le même courage que l’Eglise aujourd’hui.

Après le classement sans suite d’une enquête préliminaire, en 2017, le cardinal Barbarin a été condamné en 2019 pour non-dénonciation. Lui et le parquet de Lyon ont fait appel de ce jugement, ce qui amène à présumer innocent l’archevêque de Lyon. « Cela est important, rappelait le pape aux journalistes à son retour du Maroc le 31 mars 2019, car cela va contre une condamnation médiatique superficielle ».

Nous sommes très sensibles à la volonté de pacification et de réparation manifestée par l’Archevêque de Lyon dans la remise de sa mission au pape. Nous remercions le Saint Père d’avoir rappelé la présomption d’innocence et confirmé Mgr Barbarin dans sa mission.

Sans nier le sincère désir de paix et d’unité des membres des conseils réunis mardi 26 mars 2019, nous ne nous reconnaissons pas dans les propos du courriel « Flash info » du diocèse du 27 mars 2019. Nous ne partageons pas ces conclusions, même si elles n’expriment aucune hostilité dans le fond au cardinal Barbarin – contrairement à ce que les médias ont laissé entendre. Nous ne pouvons oublier le grave avertissement du pape ce 31 mars : « la condamnation médiatique a ruiné la vie de prêtres qui ont ensuite été jugés innocents ».

Nous aussi, nous souhaitons qu’une nouvelle page se tourne, mais sans provoquer ni désordre ni injustice pour personne, ni pour les victimes des abus, ni pour les autorités du diocèse.

Nous voulons dire notre proximité à toutes les victimes, celles regroupées dans l’association « La parole libérée » et celles qui n’en font pas partie.

Nous remercions le cardinal Barbarin pour ce qu’il a entrepris et réalisé dans l’archidiocèse de Lyon depuis sa venue en 2002 ; nous n’oublions pas les fruits qu’il a portés. Dans les tempêtes et les épreuves, nous lui disons notre profonde estime.

La solution temporaire, choisie par l’archevêque en accord avec le Pape, doit être comprise et respectée.

Elle a un sens politique fort. Nous avons tous à nous purifier courageusement devant l’appel du Seigneur à la sainteté et à l’unité, sans nous défausser sur des victimes quelles qu’elles soient.

Avec humilité et confiance, nous voulons consacrer nos efforts au service de tous, par la prière, la vie sacramentelle, l’accueil et la justice, sans laquelle aucune paix n’est possible.

Vendredi 5 avril 2019 : Parole portée par un collectif dont M. Humbert de RIVAZ est fait le représentant.

Ref. Manifeste pour le cardinal Barbarin

Je signe parce que « la thèse défendue en première instance par la juridiction lyonnaise – la prescription du délit principal (l’agression sexuelle) n’empêche pas l’existence du délit accessoire (la non-dénonciation) – est loin de convaincre. En effet, ainsi que l’indique le chapitre du Code pénal dans lequel figure l’article 434-3, celui-ci a pour objet de sanctionner les « entraves à la justice », à savoir d’éviter que la non-dénonciation d’une agression sexuelle assure l’impunité à l’agresseur. Or, dans le cas où une personne prend connaissance d’une agression sexuelle à une date où, du fait de la prescription, cette agression ne peut plus faire l’objet d’une condamnation, il est difficile de comprendre comment la non-dénonciation pourrait faire entrave à la justice. En outre, la thèse du tribunal correctionnel de Lyon emporterait, si elle était confirmée, des conséquences incalculables, concernant non seulement tout évêque, mais également tout éducateur, enseignant, travailleur social, etc. Il suffirait, par exemple, qu’un homme parvenu à un certain âge (disons 70 ans) confie de manière précise à un membre de sa famille avoir été victime d’une agression sexuelle à l’âge de 10 ans (soit 60 ans auparavant…) pour que ce dernier soit tenu, sauf à encourir une sanction pénale, de dénoncer immédiatement ces faits à l’autorité judiciaire. Ainsi, au-delà même du jugement moral qu’il convient de porter sur la gestion de l’affaire Preynat par le cardinal Barbarin, il est à espérer que les juges d’appel donneront de la loi pénale l’interprétation qu’exige le bon sens. En tout cas, doit être saluée la décision du pape François, motivée par le principe de la présomption d’innocence, de ne pas accepter, en l’état, la démission proposée par le cardinal Barbarin. » (Jean Bernard dans « La Nef » n° 313, avril 2019)

JPSC