De James Channan, o.p., traduction Laurence Desjoyaux, sur le site de l'hebdomadaire La Vie :

La résurrection d'Asia Bibi

Le dominicain pakistanais James Channan, très impliqué dans le dialogue interreligieux au Pakistan et fondateur du Peace Center de Lahore, témoigne pour La Vie de sa joie après l’acquittement définitif d’Asia Bibi et de ses espérances pour les chrétiens du pays.

Quelle joie pour nous, en ce 29 janvier, d’apprendre qu’Asia Bibi était définitivement libre et que le recours contre son acquittement a été rejeté par le président de la Cour suprême du Pakistan, Asif Saeed Khan Khosa, assisté par deux autres juges !

Enfin, il est reconnu une fois pour toutes qu’elle n’a pas proféré de blasphème contre le prophète de l’Islam et que toutes les charges retenues contre elles sont fausses et sans fondement. Enfin, il est dit que ceux qui ont témoigné contre la chrétienne sont des menteurs et ont donné un faux témoignage.

Les dessous de la libération d’Asia Bibi

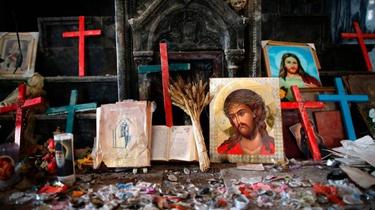

Pour Asia Bibi, et c’est d’abord a elle que nous pensons, cette décision est une véritable résurrection des morts. Dieu l’a comme relevée du tombeau, sa cellule de prison dans le couloir de la mort où elle a passé huit ans. Cette femme pauvre et illettrée, qui était ouvrière agricole dans la périphérie de Lahore, n’a jamais faibli dans l’épreuve. Elle est pour nous l’exemple d’une foi forte dans le Christ ressuscité. Elle nous en a donné le témoignage pendant toutes ces années depuis le fond de sa cellule où planait l’ombre de la mort et maintenant elle est dans la joie d’une « résurrection ». Elle s’est battue pour prouver son innocence avec la force de la foi, comme un roc qui ne peut être ébranlé, et c’est vraiment une satisfaction de la voir aujourd’hui victorieuse. Je ne peux qu’imaginer à quel point ses nuits ont dû être sombres et ses rêves épouvantables quand la peine de mort a été prononcée contre elle en novembre 2010 et qu’elle a craint d’être pendue. Mais Asia est une femme pleine d’espérance et elle a toujours cru qu’un jour elle se relèverait et pourrait vivre à nouveau une vie libre et « normale ».

Je veux saluer ici son avocat, Saif-ul-Malook, un musulman qui s’est battu pour elle et l’a défendue en risquant sa propre vie. Lui et sa famille ont reçu des menaces de mort de la part d’islamistes à tel point qu’ils ont dû fuir le pays et se réfugier aux Pays-Bas après l’acquittement d’Asia Bibi prononcé par la Cour suprême du Pakistan le 31 octobre 2018. Mais cet homme courageux est retourné à Islamabad pour défendre une dernière fois la cause de la chrétienne, ce 29 janvier, et il a gagné. J’imagine sa joie profonde.

Le rejet de l’appel contre l’acquittement est une victoire de la justice. C’est la justice qui l’emporte au Pakistan.

Le procès d’Asia Bibi était un test pour le Pakistan. Il a montré au grand jour comment des esprits dérangés et des musulmans radicaux détournaient cette loi sur le blasphème pour s’en prendre à n’importe qui et spécialement aux chrétiens les plus pauvres et sans défense. Je me réjouis de la position audacieuse des juges de la Cour suprême du Pakistan et de leur décision. Il ont rendu leur jugement librement, en conscience, sans se laisser influencer par les manifestations, les grèves et les menaces de la part de fanatiques islamistes qui ont accompagné chaque étape de l’interminable procès d’Asia Bibi. Le rejet de l’appel contre l’acquittement est une victoire de la justice. C’est la justice qui l’emporte au Pakistan. Notre système judiciaire, au plus haut niveau, rend la justice quelles que soient les circonstances et les conséquences possibles de ses décisions.

Au Pakistan, un prêtre et un imam au service de la paix

Tous les chrétiens et, je le crois, une majorité de musulmans, se réjouissent de cet acquittement définitif et éprouvent un grand soulagement que la Cour ait tranché, après tant d’années, en faveur d’Asia Bibi. J’espère qu’après cette décision les islamistes se garderont de toute fausse accusation et qu’ils craindront de faire de faux témoignages.

Maintenant, Asia Bibi est libre. Mon regret est qu’elle ne puisse malheureusement pas vivre librement dans son propre pays, celui qui l’a vu naître. Elle est forcée, de crainte d’être un jour victime d’un attentat, de quitter le Pakistan et de s’installer ailleurs pour recommencer une vie libre.

Que Dieu la bénisse, elle et sa famille, pour qu’elle puisse désormais vivre en paix et mener une vie de liberté.

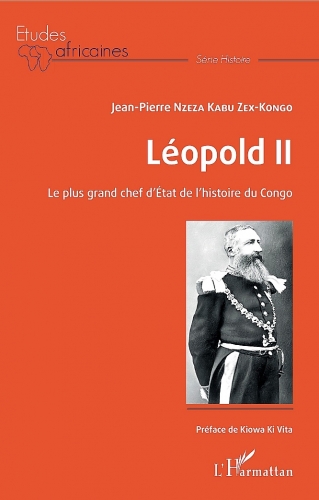

« C’est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en géographie et enseignant, publie un ouvrage qui ne manquera pas d’attirer l’attention à l’heure où le « Musée royal de l’Afrique centrale » de Tervuren est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l’Afrique centrale « déléopoldisée » avec autant de finesse que n’en mit Khrouchtchev à déstaliniser l’URSS.

« C’est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en géographie et enseignant, publie un ouvrage qui ne manquera pas d’attirer l’attention à l’heure où le « Musée royal de l’Afrique centrale » de Tervuren est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l’Afrique centrale « déléopoldisée » avec autant de finesse que n’en mit Khrouchtchev à déstaliniser l’URSS.