« Qu’est-ce que la liturgie ? Si nous ouvrons le Catéchi sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.

sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.

Le Catéchisme indique en outre que « dans la tradition chrétienne (le mot “liturgie”) veut signifier que le Peuple de Dieu prend part à l’œuvre de Dieu » (n. 1069), car le Peuple de Dieu en tant que tel n’existe que par l’œuvre de Dieu.

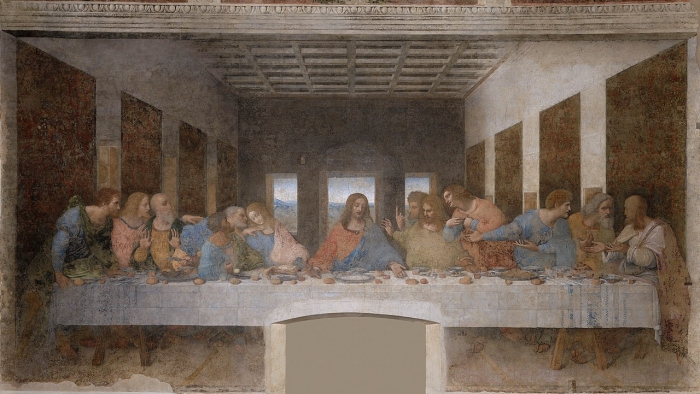

Mais nous pouvons nous demander : quelle est cette œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés à participer ? La réponse que nous offre la Constitution conciliaire sur la sainte liturgie est apparemment double. Au numéro 5 elle nous indique, en effet, que l’œuvre de Dieu, ce sont ses actions historiques qui nous apportent le salut, qui ont culminé dans la Mort et la Résurrection de Jésus Christ ; mais au numéro 7 la même Constitution définit précisément la célébration de la liturgie comme « œuvre du Christ ». En réalité, ces deux significations sont indissociablement liées. Si nous nous demandons qui sauve le monde et l’homme, la seule réponse est : Jésus de Nazareth, Seigneur et Christ, crucifié et ressuscité. Et où devient actuel pour nous, pour moi aujourd’hui le Mystère de la Mort et de la Résurrection du Christ qui nous apporte le salut ? La réponse est : dans l’action du Christ à travers l’Église, dans la liturgie, en particulier dans le sacrement de l’Eucharistie, qui rend présente l’offre sacrificielle du Fils de Dieu, qui nous a rachetés ; dans le sacrement de la réconciliation, où l’on passe de la mort du péché à la vie nouvelle ; et dans les autres actes sacramentaux qui nous sanctifient (cf. Presbyterorum ordinis, n. 5). Ainsi le mystère pascal de la Mort et de la Résurrection du Christ est le centre de la théologie liturgique du Concile.

Allons encore un peu plus loin et demandons-nous: de quelle manière est rendue possible cette actualisation du mystère pascal du Christ ? Le bienheureux Pape Jean-Paul II, 25 ans après la constitution Sacrosanctum Concilium, écrivit : « Pour actualiser son mystère pascal, le Christ est toujours là, présent dans son Église, surtout dans les actions liturgiques. La liturgie est, en effet, le lieu privilégié de rencontre des chrétiens avec Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ (cf. Jn 17, 3) » (Vicesimus quintus annus, n. 7). Dans la même perspective, nous lisons dans le Catéchisme de l’Église catholique : « Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l’Esprit Saint, et cette rencontre s’exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles » (n. 1153). Par conséquent, la première exigence pour une bonne célébration liturgique est qu’elle soit prière, entretien avec Dieu, écoute tout d’abord puis réponse. Saint Benoît, dans sa « Règle », en parlant de la prière des Psaumes, indique aux moines : mens concordet voci, « que l’esprit concorde avec la voix ». Le saint enseigne que dans la prière des Psaumes, les paroles doivent précéder notre esprit. Habituellement, cela ne se passe pas ainsi, nous devons d’abord penser puis ce que nous avons pensé est converti en parole. Ici en revanche, dans la liturgie, c’est l’inverse, la parole précède. Dieu nous a donné la parole et la sainte liturgie nous offre les paroles ; nous devons entrer à l’intérieur des paroles, dans leur signification, les accueillir en nous, nous mettre en harmonie avec ces paroles ; ainsi devenons-nous fils de Dieu, semblables à Dieu. Comme le rappelle Sacrosanctum Concilium, pour assurer la pleine efficacité de la célébration « il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain » (n. 11). Un élément fondamental, primaire, du dialogue avec Dieu dans la liturgie, est la concordance entre ce que nous disons avec les lèvres et ce que nous portons dans le cœur. En entrant dans les paroles de la grande histoire de la prière, nous sommes nous-mêmes conformés à l’esprit de ces paroles et nous devenons capables de parler avec Dieu.

Dans cette optique, je voudrais seulement mentionner l’un des moments qui, au cours de la liturgie elle-même, nous appelle et nous aide à trouver cette concordance, cette conformation à ce que nous écoutons, nous disons et nous faisons pendant la célébration de la liturgie. Je fais référence à l’invitation que le célébrant formule avant la prière eucharistique : « Sursum corda », élevons nos cœurs au-dessus de l’enchevêtrement de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction. Notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, doit s’ouvrir docilement à la Parole de Dieu et se recueillir dans la prière de l’Église, pour recevoir son orientation vers Dieu des paroles mêmes qu’il écoute et prononce. Le regard du cœur doit se diriger vers le Seigneur, qui se trouve parmi nous : il s’agit d’une disposition fondamentale.

Quand nous vivons la liturgie avec cette attitude de fond, notre cœur est comme libéré de la force de gravité, qui l’attire vers le bas, et il s’élève intérieurement vers le haut, vers la vérité, vers l’amour, vers Dieu. Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : « La mission du Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l’Église, annonce, actualise et communique le Mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Les Pères spirituels comparent parfois le cœur à un autel » (n. 2655) : altare Dei est cor nostrum.

Chers amis, nous ne célébrons et vivons bien la liturgie que si nous restons dans une attitude de prière, et pas si nous voulons « faire quelque chose », nous faire voir ou agir, mais si nous orientons notre cœur vers Dieu et si nous nous plaçons dans une attitude de prière en nous unissant au Mystère du Christ et à son dialogue de Fils avec le Père. Dieu lui-même nous enseigne à prier, comme l’affirme saint Paul (cf. Rm 8, 26). Il nous a lui-même donné les paroles adaptées pour nous adresser à Lui, des paroles que nous rencontrons dans le Psautier, dans les grandes oraisons de la sainte liturgie et dans la célébration eucharistique elle-même. Prions le Seigneur d’être chaque jour plus conscients du fait que la liturgie est action de Dieu et de l’homme ; une prière qui jaillit de l’Esprit Saint et de nous, entièrement adressée au Père, en union avec le Fils de Dieu fait homme »

Ref. Audience générale du 26 septembre 2012

JPSC

En Belgique, comme en France depuis la « suppression » de cette loi par l’épiscopat en décembre 1966, la pratique semble avoir plus ou moins disparu. Pourtant, l’intention n’était pas de l’abandonner mais de la remplacer éventuellement par d’autres œuvres de pénitence (privation d’alcool, de friandises…). À l’entrée du Carême, il est opportun de s’interroger sur cette pratique du vendredi et de mieux connaître la position réelle de l’Église. Lu sur le site web du mensuel « La Nef » :

En Belgique, comme en France depuis la « suppression » de cette loi par l’épiscopat en décembre 1966, la pratique semble avoir plus ou moins disparu. Pourtant, l’intention n’était pas de l’abandonner mais de la remplacer éventuellement par d’autres œuvres de pénitence (privation d’alcool, de friandises…). À l’entrée du Carême, il est opportun de s’interroger sur cette pratique du vendredi et de mieux connaître la position réelle de l’Église. Lu sur le site web du mensuel « La Nef » :

sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.

sme de l’Église catholique — aide toujours précieuse, dirais-je et indispensable — nous pouvons lire qu’à l’origine, le terme « liturgie » signifie « service de la part de/et en faveur du peuple » (n. 1069). Si la théologie chrétienne a emprunté ce mot du monde grec, elle l’a évidemment fait en pensant au nouveau Peuple de Dieu né du Christ, qui a ouvert ses bras sur la Croix pour unir les hommes dans la paix de l’unique Dieu. « Service en faveur du peuple », un peuple qui n’existe pas en soi, mais qui s’est formé grâce au Mystère pascal de Jésus Christ. En effet, le Peuple de Dieu n’existe pas en vertu de liens de sang, de territoire, de nation, mais il naît toujours de l’œuvre du Fils de Dieu et de la communion avec le Père qu’il nous obtient.