D'Evangile au Quotidien :

BBx Martyrs d’Albanie

Vinçens (Kolë) Prennushi et 37 compagnons

(† Albanie, 1945/1974)

Mémoire commune le 5 novembre : jour de la béatification.

Mémoire individuelle : jour du martyre (‘dies natalis’).

Le 5 novembre 2016, le cardinal Angelo Amato s.d.b., préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, à présidé, à la cathédrale Saint-Étienne de Shköder, en Albanie, la messe de béatification de 38 martyrs de la dictature communiste d'Enver Hoxha, président de l'Albanie durant 40 ans, de 1945 à 1985 .

Cette béatification des Serviteurs de Dieu, Vinçens Prennushi, archevêque franciscain de Durrës et primat d'Albanie, mort sous la torture le 19 mars 1949, et de ses 37 compagnons, tués entre 1945 et 1974, marque une étape importante dans la reconstruction spirituelle de ce pays des Balkans, qui a longtemps souffert d'un isolement extrême, et d'une dictature bien plus sévère encore à l'égard des religions que celles des autres nations d'Europe centrale et orientale, où les Églises parvinrent parfois à jouer, dans la mesure du faible espace de liberté qui leur restait, un rôle de contre-pouvoir.

Outre Mgr Prennushi, un autre évêque, Mgr Frano Gjini, des prêtres diocésains, des religieux franciscains et jésuites, un séminariste, une aspirante de 22 ans et trois laïcs figurent parmi les martyrs reconnus.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un régime communiste fermé au monde s'est implanté en Albanie, proclamée en 1967 par Enver Hoxha « premier État athée du monde ». En tant que Primat d'Albanie, Mgr Prennushi avait refusé à Hoxha de créer une Église albanaise distincte de Rome. Torturé, il est mort en prison le 19 mars 1949. Au total, sept évêques, 111 prêtres, 10 séminaristes et 8 religieuses sont morts en détention ou ont été exécutés entre 1945 et 1985. Dans le même temps, 1820 lieux de culte catholiques, orthodoxes et musulmans ont été détruits. Les lieux de culte qui restaient ont été affectés à d'autres usages.

Lors de sa visite en Albanie, le 21 septembre 2014, le Pape François (Jorge Mario Bergoglio, 2013-) avait rendu hommage à la résistance catholique, visiblement ému par le témoignage d'une religieuse et d'un prêtre octogénaires ayant survécu à des décennies de persécutions. Pour l'occasion, il avait délaissé le texte préparé pour confier sa consternation devant l'ampleur des persécutions antireligieuses sous le régime de Enver Hoxha. « Comment ont-ils pu résister ? », s'était-il interrogé à propos des martyrs.

Ce prêtre qui avait témoigné devant le Pape, le père Ernest Simoni (né le 18 octobre 1928 à Troshan – municipalité de Blinisht, en Albanie –), est un prêtre franciscain albanais. Emprisonné et réduit aux travaux forcés par les autorités communistes entre 1963 et 1981, il a été créé cardinal lors du consistoire, convoqué par le Pape François en clôture de l'Année sainte de la Miséricorde, le 19 novembre 2016.

Après les premières élections présidentielles démocratiques d'Albanie en 1992, une nouvelle constitution paraît en 1998, garantissant les libertés individuelles, dont la liberté religieuse. L'archidiocèse de Tirana-Durrës retrouve un archevêque, le siège ayant été vacant depuis la mort de Mgr Prennushi. Dans le même temps, les lieux de cultes rouvrent et les mouvements religieux sont autorisés à se développer.

Le 10 novembre 2002, l'Archidiocèse de Shkodër-Pult introduit la cause en béatification et canonisation des trente-huit victimes de la persécution religieuse. Représentative de la reconstruction religieuse en Albanie, cette cause est soutenue par le pape François, notamment lors de sa visite apostolique du 21 septembre 2014. Pour l'occasion, les portraits des trente-huit serviteurs de Dieu sont exposés tout le long d'un boulevard qui leur est consacré, à Tirana. Le Saint-Père ne manqua pas de leur rendre hommage tout au long de ce voyage.

Le 26 avril 2016, après trois ans d'étude auprès de la Congrégation pour la cause des saints, le pape François reconnaît qu'ils sont morts en haine de la foi, leur attribuant le titre de martyrs. La cérémonie de béatification s'est tenue le 5 novembre 2016 à Shkodër, en Albanie, et a été célébrée par le cardinal Angelo Amato, représentant du pape pour cette occasion.

Liste des 38 Bienheureux en ordre croissant des dates du martyre :

Lire la suite

« Suite aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du covid19 et des arrêtés de police complémentaires :

« Suite aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du covid19 et des arrêtés de police complémentaires : « Dans son

« Dans son  « Dans son discours détaillant les mesures prises pour le confinement, jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'interdiction de toute célébration religieuse, à l'exception des enterrements et des mariages avec un nombre limité de personnes.

« Dans son discours détaillant les mesures prises pour le confinement, jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'interdiction de toute célébration religieuse, à l'exception des enterrements et des mariages avec un nombre limité de personnes.

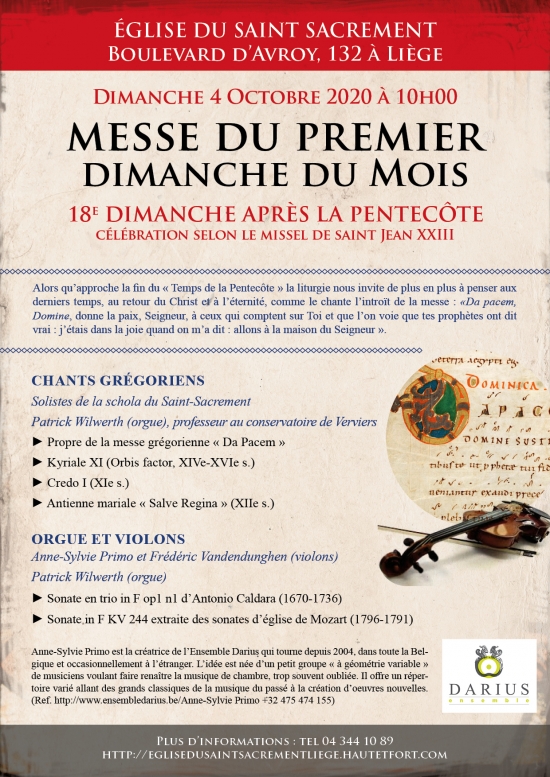

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au