Du Révérend Peter MJ Stravinskas sur The Catholic Thing :

Doucement et tendrement, Âme chèrement rachetée

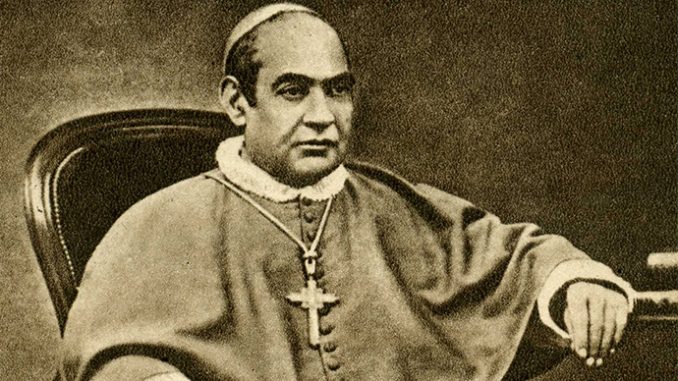

Note : Aujourd'hui, à Rome, le grand converti anglais et théologien, saint John Henry Newman, sera proclamé Docteur de l'Église par le pape Léon XIV. Newman rejoindra ainsi ce cercle auguste et sélect – il est le 38e docteur (c'est-à-dire Maître) de l'Église parmi les milliards de catholiques ayant vécu sur terre. À juste titre. Ses dons étaient nombreux et exceptionnels. Et aujourd'hui, le père Stravinskas nous rappelle son œuvre – qui dépasse largement la théologie, l'histoire et la polémique – en tant que poète et guide spirituel. – Robert Royal

À quinze ans, saint John Henry Newman entreprit un long cheminement spirituel, guidé par sa devise « ex imaginibus et umbris in veritatem » (« Des images et des ombres à la vérité »). Durant de nombreuses années, au cours de son parcours théologique, Newman s'en tint à l'enseignement des 39 Articles de Religion de la Communion anglicane, y compris celui qui qualifie le Purgatoire de doctrine « pernicieuse ». Fort d'une prière fervente, d'une étude approfondie de l'Écriture Sainte et du témoignage convaincant des Pères de l'Église, il composa l'un des plus beaux ouvrages sur le Purgatoire, « Le Songe de Gerontius », dont la profondeur et la beauté rivalisent avec celles de la vision du Purgatoire par Dante dans sa Divine Comédie. Cet ouvrage est sans doute surtout connu pour le magnifique hymne « Louange au Très-Saint », cité par le pape Benoît XVI lors de son homélie à l'occasion de la béatification de Newman.

Dans le poème de Newman, une âme, en proie à l'agonie, tente de comprendre ses derniers instants, guidée par son ange gardien. Le mourant ne comprend pas pourquoi il est devenu si serein face à cette épreuve qu'il redoutait tant ; l'ange lui explique que les prières du prêtre et de ses amis qui l'entourent lui ont insufflé la confiance et, de plus, que « le calme et la joie qui s'élèvent en ton âme sont pour toi les prémices de ta récompense, et le commencement du Ciel ».

L'homme sombre peu à peu dans la folie et s'inquiète de la perte de ses sens ; l'Ange le réconforte : « Jusqu'à cette Vision Béatifique, tu es aveugle ; car même ton Purgatoire, qui vient comme un feu, est un feu sans sa lumière. »

L'âme, réconfortée par cette certitude, soumet sa volonté à celle de Dieu, ne demandant qu'un instant à contempler le Visage de Dieu avant d'entamer son chemin de purification. L'Ange lui déclare qu'il verra Dieu, ne serait-ce qu'un instant, mais l'avertit : « La vision du Très Beau te réjouira, mais elle te transpercera aussi. »

Cette âme apprendra désormais que la flamme de l'Amour Éternel brûle avant de se transformer. Elle est maintenant prête à comparaître devant le Seigneur en jugement, dont la vue « allumera dans ton cœur toutes les pensées tendres, gracieuses et respectueuses ».

Quelles pourraient être de telles pensées ? Mieux vaut laisser le génie poétique de Newman s'exprimer directement, car, comme il le savait, « cor ad cor loquitur » (sa devise cardinale : « Le cœur parle au cœur ») :

Tu seras malade d'amour, et tu languiras après Lui

et tu auras l'impression de Le plaindre,

qu'un être si doux se soit jamais mis

dans une situation aussi désavantageuse, pour être traité

si vilement par un être aussi vil que toi.

Il y a une supplication dans Ses yeux pensifs

qui te transpercera jusqu'au plus profond de ton être et te tourmentera.

Et tu te haïras et te détesteras ; car, bien qu'à

présent sans péché, tu sentiras que tu as péché

comme jamais auparavant ; et tu désireras

te cacher, te soustraire à Sa vue ;

et pourtant, tu auras toujours le désir de demeurer

dans la beauté de Son visage.

Et ces deux douleurs, si contraires et si vives, –

le désir de Lui quand tu ne Le vois pas ;

la honte de toi-même à la pensée de Le voir –

seront Ton purgatoire le plus intense, le plus douloureux.

Tandis que l'homme s'avance vers le tribunal divin, il est stupéfait d'entendre des voix terrestres ; une fois encore, il se souvient qu'il entend le prêtre et ses amis prier le Subvenite (« Venez à leur secours, saints de Dieu ») en sa faveur, amenant ainsi le même Ange de l'Agonie qui a fortifié le Christ dans ses dernières heures à faire de même pour cette pauvre âme, l'escortant dans l'éternité.