Patron des médecins, des sculpteurs et des peintres.

Saint Luc, né à Antioche. On sait peu de chose de ses premières années ; on ignore si, avant sa conversion, il était païen ou observait la religion juive ; cette dernière opinion est la plus généralement adoptée. (1)

L'historien des débuts de la vie de l'Église

Doué d'un caractère ferme et d'une belle intelligence, il fut très habile médecin (Col 4,14), et ne dédaignait pas, dans ses loisirs, de cultiver l'art de la peinture, pour lequel il avait un goût prononcé.

Il possédait une culture grecque vaste et une connaissance approfondie de la tradition et des observances juives, comme les observances alimentaires (Ac 10), le culte juif synagogal du sabbat à Antioche de Pisidie, composé de la lecture de la Loi et des Prophètes, et d'une parole d’exhortation qui est un commentaire homilétique de l'Écriture (Ac 13, 14-15).

Dans son Évangile, il exposa avec soin tout ce que Jésus a fait et enseigné, en scribe de la miséricorde du Christ, et, dans les Actes des Apôtres, il se fit l'historien des débuts de la vie de l'Église jusqu'au premier séjour de saint Paul à Rome. (Martyrologe romain)

On n'a pas connaissance dans l'Antiquité d'un païen aussi fin connaisseur du judaïsme et de la Septante. Une hypothèse récente établit que Luc viendrait de la mouvance des Craignant-Dieu, c'est-à-dire des païens attirés par le judaïsme et vivant dans son orbite. (2)

La tradition chrétienne le considère comme l'auteur de l'Évangile qui porte son nom ainsi que des Actes des Apôtres. (3)

Luc serait sûrement arrivé à l'une des premières charges de la cité, quand il renonça à son brillant avenir pour aller voir, en Judée, ce Jésus qui venait d'inaugurer sa vie publique, et dont le nom, la doctrine, les miracles, faisaient grand bruit dans tous les pays voisins. Il le vit, crut en sa mission divine, et prenant pour lui la parole du Maître : Que celui qui veut être mon disciple quitte tout et me suive, il suivit dès lors le Sauveur pas à pas dans ses courses apostoliques ; il fut témoin de sa Passion, de sa Résurrection, de son Ascension, reçut le Saint-Esprit au Cénacle, le jour de la Pentecôte - ou envoi de l'Esprit-Saint sur les Apôtres que Luc affiche comme l'évènement fondateur de la Chrétienté - (Ac 1,13-14), et partit pour évangéliser Antioche, sa patrie.

Plein d'enthousiasme pour le génie de saint Paul, Luc le prit pour son maître et se joignit à lui pour l'aider dans ses travaux ; il lui fut si fidèle, qu'il l'accompagna dans tous ses voyages et supporta patiemment avec lui fatigues, souffrances et persécutions.

Après la mort du grand apôtre, Luc continua son apostolat en Italie, dans les Gaules, la Dalmatie, la Macédoine. Il rédige en Grèce, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ses deux ouvrages, l'Évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres.

Son Évangile est surtout précieux par ses récits assez détaillés des mystères de l'Incarnation et de la Nativité du Sauveur, de l'Annonciation et de la Visitation. Les Actes des Apôtres servirent à faire disparaître beaucoup de mensonges qu'on répandait sur le christianisme naissant, et à confirmer les fidèles dans la foi.

L'Évangile selon Luc + les Actes des Apôtres sont situés de manière habituelle dans les années 80, mais ils pourraient bien être aussi des années 60. L'Évangile selon Marc est situé autour des années 60 après l'avoir été autour des années 70, mais il pourrait bien être des années 50. L'Évangile selon Jean est situé autour des années 90, mais à cause de son caractère mystique et de certaines caractéristiques relevant de la topographie et de la chronologie il pourrait bien être des années 60." (4)

Les Actes des Apôtres sont la suite de l'Évangile selon Luc. D'un point de vue historien, ils ont été considérés comme rapportant des récits sur l'histoire des origines du christianisme. Leur premier objectif pourrait avoir été de montrer aux disciples de Jésus que le message de Pierre et de Paul est tout aussi légitime que celui de Jacques le Juste si ce n'est plus et de présenter les apôtres Pierre et Paul comme les continuateurs principaux de l'oeuvre de leur maître, le Messie Jésus. (5)

Cette oeuvre (Évangile selon Luc + Actes des Apôtres) attribuée à Luc, [...] présente l'activité religieuse du mouvement des disciples de Jésus à ses débuts." (6)

Pour les exégètes, l'auteur "lucanien" expose comment Dieu se détourne d'Israël qui refuse le Messie pour adopter l'universalité du monde gréco-romain, tout en situant l'Église dans l'exacte continuité d'Israël, dans une volonté de tenir ensemble les Judéens qui accueillent Jésus-Messie et les Gréco-Romains "craignant Dieu". (7)

Simon Claude Mimouni avance l'hypothèse que les élites judéennes disparues de certaines régions de la Diaspora romaine de langue grecque entre 70 et 135, voire après, consécutivement à la destruction du Temple de Jérusalem, "n'ont pas tout simplement adhéré au mouvement chrétien, [...] et n'existant plus désormais que comme chrétiennes. [...] Auquel cas, les Actes des Apôtres, quelques décennies plus tard auraient joué leur rôle auprès des Judéens de la Diaspora romaine." (8)

Les autorités chrétiennes de la seconde moitié du IIe siècle (150-200) ont intégré l'Évangile selon Luc au corpus des Évangiles, en constituant ainsi le "premier canon dont le document de Muratori pourrait en être le témoin principal." (9)

|

| Saint Luc, Évangéliste |

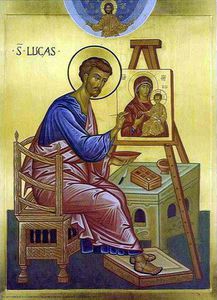

Qui n'a entendu parler des Vierges peintes par saint Luc ?

Un tableau de la Vierge Marie fut retrouvé à Jérusalem quelques années après sa mort : on considère que saint Luc en est l'auteur. (10)

D'après une tradition, il aurait obtenu de Marie la grâce de faire son portrait [Selon la tradition, la représentation de "Notre-Dame du Perpétuel Secours" est tiré de ce premier dessin] ; le travail terminé, la Sainte Vierge l'aurait béni en disant : "Ma grâce sera toujours avec cette image."

Les Madones de saint Luc sont vénérées en plusieurs lieux.

C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit: "Elle méditait toutes ces choses en son cœur", ce qui veut dire qu'avec amour Marie relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre Père du ciel.(11)

Luc répandit son sang pour la foi, à l'âge de 84 ans, soit dans le Péloponnèse, soit en Bithynie.

Saint Luc, fêté le 18 octobre, dans Christine Barrely, Le Petit Livre des Saints, Éditions du Chêne, tome 1, 2011. (12)

Les peintres et les médecins le regardent comme leur patron.

En France, l'Académie de Saint-Luc préfigurait avant la Révolution l'Académie des Beaux-Arts.

Saint Luc est représenté accompagné ou symbolisé par un taureau. (13)

"Je m’engage à suivre Luc, Saint Patron des soignants, en montrant par mon attention aux autres que le seul souhait du Sauveur est de nous guérir de notre mal intérieur par Sa Miséricorde pour pouvoir ainsi accéder au Royaume de l’amour éternel qui nous unit au Seigneur !" (Mgr JM LE GALL Twitter)(14)

Sources : (1) l'Évangile au quotidien ; (2) Daniel Marguerat, Le Judaïsme synagogal dans les Actes des Apôtres, dans Les Judaïsmes dans tous leurs états, aux Ier – IIIe siècles (Les Judéens des Synagogues, les chrétiens et les rabbins), Actes du Colloque de Lausanne, 12 – 14 décembre 2012, publiés sous la direction de Claire Clivaz, Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon, Brepols 2015 , p. 182-184 ; (3) Wikipedia ; (4) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, Bayard, Italie 2018, p. 21 ; (5) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, ibid.,, p. 88-90 ; (6) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, ibid., p. 117 ; (7) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, ibid., p. 103 ; (8) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, ibid., p. 108 ; (9) Simon Claude Mimouni, Le Judaïsme ancien et les origines du christianisme, ibid., p. 99 ; (10) Priya Hemenway, Saints, Evergreen, Taschen 2007 p. 57 ; (11) Nominis ; (12) Christine Barrely, Le Petit Livre des Saints, Éditions du Chêne, tome 1, 2011, p. 115 ; (13) Marguerite-Marie Thiollier, Dictionnaire des religions, Collection Marabout Université, Saint-Amand 1982, p. 222-223 ; (14) https://twitter.com/mgrjmlegall/status/1582236232255696896?s=20&t=6ZoGcFKqBt-pkUx0w-XwLw

/image%2F1400167%2F20221018%2Fob_02fbee_saint-luc-saint-patron-des-soignants.jpg)

/image%2F1400167%2F20231017%2Fob_05c2df_saint-luc-peignant-la-madone-andrea-de.jpg)

"Ignace fut envoyé de Syrie à Rome pour y être jeté en pâture aux bêtes féroces, à cause du témoignage qu’il avait rendu au Christ. Accomplissant son voyage à travers l’Asie mineure sous la surveillance sévère de gardes qu’il appelle « les dix léopards » (dans sa Lettre aux Romains, 5, 1), dans toutes les cités où il s’arrêtait il renforçait les Églises par ses prédications et ses admonitions ; surtout, il exhortait avec grande chaleur à se garder des hérésies qui commençaient alors à pulluler, et il recommandait de ne pas s’éloigner de la tradition apostolique." (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique)

"Ignace fut envoyé de Syrie à Rome pour y être jeté en pâture aux bêtes féroces, à cause du témoignage qu’il avait rendu au Christ. Accomplissant son voyage à travers l’Asie mineure sous la surveillance sévère de gardes qu’il appelle « les dix léopards » (dans sa Lettre aux Romains, 5, 1), dans toutes les cités où il s’arrêtait il renforçait les Églises par ses prédications et ses admonitions ; surtout, il exhortait avec grande chaleur à se garder des hérésies qui commençaient alors à pulluler, et il recommandait de ne pas s’éloigner de la tradition apostolique." (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique)