De Jean Chrysostome (source)

HOMÉLIE. Du second avènement du Christ ; — de la nécessité de prier souvent pour ses ennemis.

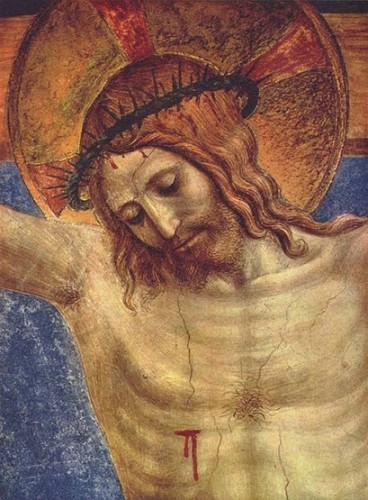

1. Aujourd'hui Notre-Seigneur Jésus-Christ est sur la croix, et nous sommes en fête pour vous apprendre que la croix est un sujet de fête et de réjouissance spirituelle. Autrefois, la croix était le symbole de la condamnation maintenant elle est devenue un signe d'honneur. Auparavant c'était un instrument de mort, aujourd'hui c'est la cause du salut. En effet, elle a été pour nous la source de biens innombrables : c'est elle qui nous a délivrés de l'erreur, qui nous a éclairés alors que nous étions dans les ténèbres; vaincus par le démon, elle nous a réconciliés avec Dieu; ennemis, elle nous a rendus amis; éloignés, elle nous a rapprochés. Elle est la destruction de l'inimitié, la garantie de la paix, et le trésor de tous les biens. Grâce à elle, nous n'errons plus dans les déserts, car nous connaissons la véritable voie; nous n'habitons plus hors du royaume, nous avons trouvé la porte, nous ne craignons plus les traits enflammés du démon, nous avons aperçu une source rafraîchissante. Par la croix, nous ne sommes plus dans le veuvage, nous avons reçu l'Epoux, nous ne redoutons pas le loup, nous avons le bon Pasteur : Je suis le bon Pasteur, dit-il. (Jean, X, 11.) Par elle nous ne craignons pas le tyran, nous sommes à côté du roi, et voilà pourquoi nous sommes en fête en célébrant la mémoire de la croix. De même autrefois saint Paul ordonna de solenniser la fête de la croix : Célébrons celte fête, dit-il, non avec le vieux levain, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. (I Cor. V, 8.) Et pour donner les motifs de son exhortation il ajoute : Parce que le Christ, notre pâque, a été immolé pour nous. Voyez-vous pourquoi il ordonne de célébrer une fête à cause de la croix? C'est parce que le Christ a été immolé sur la croix; parce que là où est le sacrifice, là aussi se trouve l'abolition des péchés, là aussi la réconciliation avec le Seigneur, là enfin la fête et la joie : Le Christ, notre pâque, a été immolé pour nous. Où, je vous le demande, a-t-il été immolé? sur un gibet élevé. L'autel de ce sacrifice est nouveau, parce que le sacrifice lui-même est nouveau et prodigieux. Le même Christ était prêtre et victime : victime selon la chair, prêtre selon l'esprit. Il offrait et il était offert selon la chair.

Apprenez comment saint Paul annonce ces deux choses : Tout pontife, dit-il, est pris d'entre les hommes et est établi pour les hommes ; c'est pourquoi il est nécessaire qu'il ait quelque chose qu'il puisse offrir. Notre-Seigneur s'offre lui-même. (Héb. VI, 1 ; VIII, 3.) Ailleurs encore il dit : Jésus-Christ a été offert une fois pour effacer les péchés de plusieurs, et la seconde fois il apparaîtra pour le salut de ceux qui l'attendent. (Héb. IX, 28.) Il a été offert d'abord, puis il s'est offert. Voyez-vous comment il a été victime et prêtre, et comment la croix a été son autel? Et pourquoi, direz-vous, la victime est-elle offerte hors de la ville et des murailles et non dans le temple? C'était pour l'accomplissement de cette parole : Il a été mis au nombre des scélérats. (Isaïe, LIII, 12.) Pourquoi est-elle immolée sur un gibet élevé et non sous un toit? Pour purifier l'air : c'est la raison par laquelle il choisit un lieu élevé d'où il ne soit pas dominé par un toit, mais par le ciel seul. L'air était purifié, puisque l'agneau était immolé en haut lieu , la terre l'était également, car elle était arrosée par le sang qui coulait de son côté. Il ne voulut pas être sous un toit ni dans le temple des Juifs, dans la crainte que ces derniers ne s'appropriassent exclusivement cette victime, et qu'on ne crût qu'elle était offerte seulement pour leur nation. Ce fut en dehors de la ville et des murailles, pour nous apprendre que c'était un sacrifice universel, une oblation pour la terre entière; enfin, une purification générale et non particulière comme celle qui avait lieu chez les Juifs. Dieu ordonna aux Juifs de venir de tous les points de la terre pour lui offrir des victimes et des prières dans un seul lieu, parce que toute la terre était souillée par la fumée, l'odeur et toutes les autres impuretés des sacrifices des païens répandus à sa surface. Nous, au contraire, nous pouvons prier en tout lieu depuis que le Christ par sa venue a purifié l'univers. C'est pourquoi saint Paul exhortait en ces termes les fidèles à prier partout sans crainte : Je veux que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures. (I Tim. II, 8.) Comprenez-vous que l'univers a été purifié, puisqu'en tout lieu on peut lever des maint;., pures? que toute la terre a été sanctifiée, et rendue plus sainte que n'était l'intérieur des temples, puisqu'on n'y offrait qu'un animal, saris intelligence, tandis que nous avons une victime spirituelle. — Or, la sanctification est d'autant plus complète que le sacrifice est d'un plus grand prix.

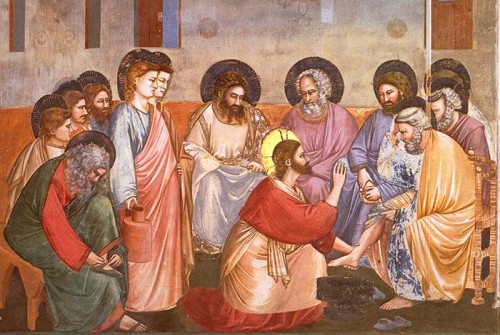

Evangile du jour : Jean, chapitre 13, vv. 1-15

Evangile du jour : Jean, chapitre 13, vv. 1-15

Du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ (homelies.fr) (archive : 12 avril 2006) :

Du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ (homelies.fr) (archive : 12 avril 2006) : De l'abbé Jean Gottigny

De l'abbé Jean Gottigny