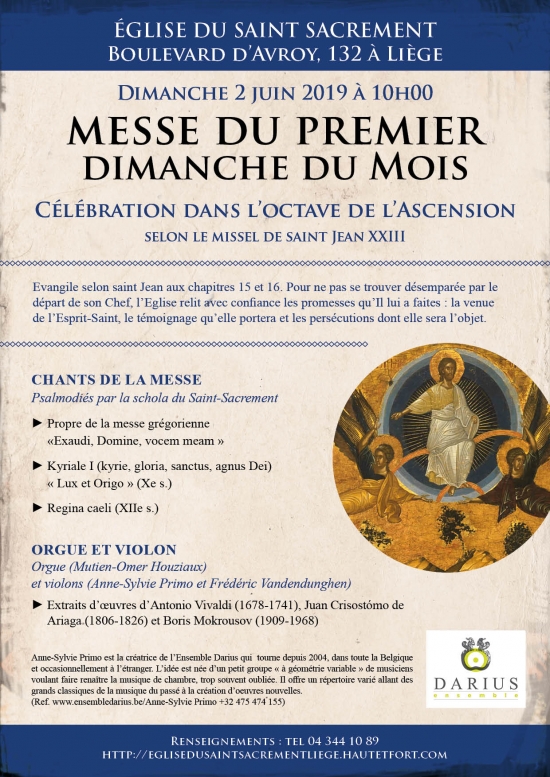

MESSE GRÉGORIENNE DANS L’OCTAVE DE L’ASCENSION :

PLAIN-CHANT ORGUE ET VIOLONS

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 10 HEURES

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

Ce dimanche 2 juin, l’Ensemble instrumental Darius interprétera des duos de violon extraits des œuvres d’Antonio Vivaldi, Juan Crisostomo de Ariaga et Boris Mokrousov.

Le propre grégorien de la messe du dimanche dans l’octave de l’Ascension est chanté par la Schola du Saint-Sacrement : les mélodies se partagent entre l’évocation du retour glorieux du Christ ressuscité et la venue du Saint-Esprit.

Plus de renseignements :

Sursum Corda asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64.

Tel. 04.344.10.89. E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

________________________________

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Pour en savoir plus sur les enjeux de cette importante opération, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

Tous renseignements : Tel. 04 344 10 89.

JPSC