Gloria tibi Trinitas

Aequalis una Deitas

Et ante omnia saecula

Et nunc et in perpetuumO lux beata Trinitas

et principals Unitas,

iam sol recedit igneus :

infunde lumen cordibus.Lumière, heureuse Trinité

qui es souveraine Unité,

quand l'astre de feu se retire,

répands en nos cœurs ta clarté.Te mane laudum carmine,

te deprecemur vespere ;

te nostra supplex gloria

per cuncta laudet saecula.A toi nos hymnes du matin,

à toi nos cantiques du soir,

à toi, pour les siècles des siècles,

la prière de notre gloire.

Art - Page 30

-

Trois pièces du répertoire grégorien en l'honneur de la Sainte Trinité

-

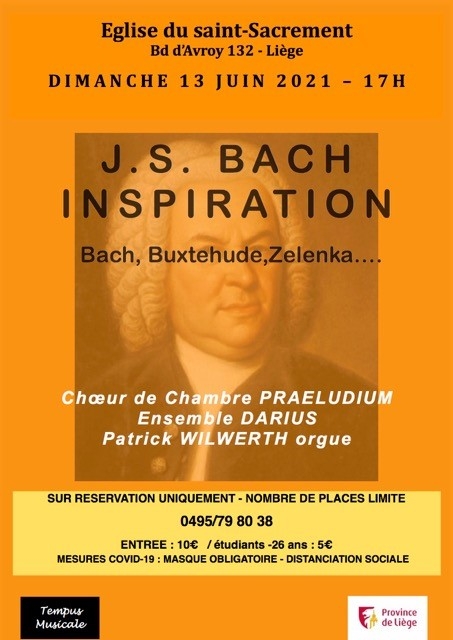

Le retour de la culture: à Liège, concert « Bach Inspiration » à l’église du Saint-Sacrement le dimanche 13 juin 2021 à 17 heures

Après tant de mois de silence forcé par la pandémie du coronavirus, le Choeur de Chambre Praeludium et son chef Patrick Wilwerth ont le plaisir de vous inviter à leur prochain concert qui aura lieu à l’église du Saint-Sacrement le dimanche 13 juin 2021 à 17 heures.

Pour lui c’est une joie immense de pouvoir chanter et vous offrir, avec l’ensemble instrumental Darius, un moment de musique intense, des pages du plus grand musicien de tous les temps et fêter le retour de la Culture trop longtemps muselée.

Réservations : Tel. 0495/79 80 38 ou email patrickwilwerth@icloud.com

Entrées : 10 € (étudiants – 26 ans : 5€)

Paiement sur place ou versement au compte bancaire n° : BE13 0004 5096 6639 au nom de l’asbl Tempus Musicale. En communication : concert 13 juin 21.

JPSC

-

France : un édifice religieux perdu toutes les deux semaines

De Solène Tadié sur le National Catholic Register :

Pourquoi la France perd un édifice religieux toutes les deux semaines

Selon M. Lamaze, outre le fait qu'un édifice religieux disparaît toutes les deux semaines - par démolition, transformation, destruction par le feu ou effondrement -, deux tiers des incendies d'édifices religieux sont d'origine criminelle.

L'église Saint-Ouen de Rouen (photo : Jorge Láscar via Wikimedia (CC BY 2.0). / Daniel Vorndran/CC BY-SA 3.0)

4 mai 2021Un édifice religieux disparaît en France toutes les deux semaines.

C'est le constat d'Édouard de Lamaze, président de l'Observatoire du patrimoine religieux à Paris.

Il tire la sonnette d'alarme dans les médias français sur la disparition progressive des édifices religieux dans un pays surnommé la "fille aînée de l'Église" parce que le roi franc Clovis Ier a embrassé le catholicisme en 496.

L'appel de Lamaze à une plus grande prise de conscience a été lancé après qu'un incendie ait détruit l'église Saint-Pierre du XVIe siècle à Romilly-la-Puthenaye, en Normandie, dans le nord de la France. L'incendie, jugé accidentel, a eu lieu le 15 avril, deux ans exactement après l'incendie qui a dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris.

L'image inoubliable de la cathédrale en feu, qui a fait le tour de la planète en 2019, a mis en évidence un problème plus profond au sein de la société française : de graves lacunes dans le système de préservation des monuments religieux, associées à une hostilité croissante envers la religion.

Lamaze a déclaré à CNA dans une interview qu'en plus d'un bâtiment religieux qui disparaît toutes les deux semaines - par démolition, transformation, destruction par le feu ou effondrement - deux tiers des incendies dans les bâtiments religieux sont dus à des incendies criminels.

Si ces statistiques incluent des bâtiments appartenant à tous les groupes religieux, la plupart d'entre elles concernent des monuments catholiques, qui représentent encore une large majorité en France, où l'on compte environ 45 000 lieux de culte catholiques.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Débats, Eglise, Patrimoine religieux, Politique, Société, Spiritualité 1 commentaire -

Hristos Voskresie

Les chrétiens orthodoxes fêtent la Résurrection ce dimanche 2 mai :

Le Christ est ressuscité des morts;

par la mort, il a vaincu la mort;

à ceux qui sont dans les tombeaux

il a donné la vie -

Les églises : un patrimoine dont l’héritage est l’affaire de tous

Une chronique du chanoine Eric de Beukelaer sur le site de La Libre :

À qui appartiennent les églises de Belgique, et qui doit s'en occuper?

Une certaine opinion aime brocarder l’opulence catholique "avec ses cathédrales qui regorgent de trésors". Fake news.

Récemment, dans une prestigieuse collégiale médiévale de Wallonie, des œuvres d’art furent maladroitement restaurées. Suite à l’émoi médiatique, la commune s’empressa de se dédouaner, en communiquant qu’elle n’était pas propriétaire des lieux. Déclaration surprenante. À la Révolution française, les biens du culte furent nationalisés. La propriété des églises est ainsi passée aux communes. Lors du concordat avec le Pape, Napoléon n’a rien rendu. Il a réaffecté les églises au culte, sous la responsabilité d’un organe de gestion constitué de bénévoles : la fabrique d’église. Les églises construites avant ce concordat (1804) sont donc en principe des propriétés communales. Pour les églises édifiées après, si construites sur un terrain communal, elles sont communales ; si construites sur un terrain fabricien, elles sont fabriciennes. Certaines communes répugnent cependant à reconnaître qu’elles sont propriétaires d’une église, et ce afin de se sentir moins responsables de l’entretien. Et d’ainsi refiler le "valet noir" aux fabriques. En Wallonie, la charge des lieux de culte ne représente pourtant en moyenne qu’un pour cent du budget communal. Là où leur subside permet un entretien régulier des lieux, les églises demeurent en bon état.

Qu’importe d’ailleurs que le propriétaire soit la commune ou la fabrique. En effet, une fabrique d’église est un établissement public sous tutelle - de l’évêché, certes, mais aussi des communes et de la Région wallonne. Les fabriciens sont donc des bénévoles qui gèrent des biens publics. Leur mission ingrate mérite respect et encouragement. Si demain ils doivent être remplacés par des fonctionnaires, le budget communal en souffrira bien davantage. Outre le curé, le bourgmestre ou l’échevin du Culte est membre de droit du Conseil de fabrique. La commune a donc "un œil" sur les fabriques d’église et porte dès lors une part de responsabilité dans ses décisions. Certaines communes feignent d’ignorer cela - stratégie du "valet noir" oblige.

L’avenir est réfléchi sans tabous

Une certaine opinion aime brocarder l’opulence catholique "avec ses cathédrales qui regorgent de trésors". Fake news. En Belgique 99 % des églises appartiennent au domaine public - communal ou fabricien. (Seulement 1 % d’entre elles sont propriété d’une ASBL). En clair : bien qu’affectées au culte catholique, les églises appartiennent à la population. Chacun, quelle que soit sa conviction, y est bienvenu dans sa quête de silence, d’intériorité, de beauté… de Mystère. D’où l’importance de veiller à ce qu’elles restent ouvertes le plus possible, tout en les protégeant contre le vol et les dégradations. Une église fermée se meurt d’oubli.

Voilà pourquoi aussi il s’agit de réfléchir ensemble à l’avenir de chacune d’elles. Exclusivement affectées au culte ? Aussi accessibles à d’autres usages compatibles ? Partagées en diverses affectations avec désaffectation partielle ? Désaffectées au culte ? En Flandre, un décret oblige communes, fabriques et évêchés à trancher. Côté francophone, cela dépend de l’initiative des partenaires. Si certaines communes décident en solo - ce qui est illégal -, d’autres laissent les bâtiments se dégrader, attendant que ce soient les représentants catholiques qui prennent les décisions. Fermer une église est impopulaire. D’où la tentation de glisser le "valet noir" à l’évêché et aux fabriques. Eh bien, non. Avec la diminution de la pratique religieuse, les catholiques réfléchissent à l’avenir des églises, sans tabous. À condition que cela se fasse en partenariat avec les autorités. À condition aussi de veiller à garder suffisamment d’espaces d’intériorité, même réduits, à la manière des chapelles de jadis. Les églises sont, au cœur des villes et villages, des cierges pointés vers le ciel. Plutôt qu’une charge, elles sont un patrimoine dont l’héritage est l’affaire de tous.

Lien permanent Catégories : Art, Belgique, Culture, Eglise, Patrimoine religieux, Politique, Société 0 commentaire -

Ego sum pastor bonus

Ego sum pastor bonus

-

Le latin liturgique populaire… en Afrique

Le latin liturgique et le chant grégorien, méprisés par les idéologues ecclésiastiques occidentaux, auraient-ils trouvé une seconde vie dans la surprenante inculturation populaire que les africains eux-mêmes leur réservent ? Voici ce qu’on peut entendre de nos jours dans la cité de Bukavu au Kivu:

Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?

Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?JPSC

-

Jubilate Deo omnis terra, Alleluia !

Iubilate Deo omnis terra, alleluia :

psalmum dicite nomini eius,

date gloriam laudi eius.Jubilez pour Dieu, toute de la terre, alléluia :dites un psaume à l’honneur de son nom,

rendez gloire à sa louange !Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Jubilate Deo Omnis Terra · Contrapunctus · Owen Rees · Cristóbal de Morales

Jubilate Deo Omnis Terra

℗ 2020 Signum Records Released on: 2019-12-18

-

Il y a deux ans, Notre-Dame...

L'éditorial de Guillaume Goubert sur le site du journal La Croix :

Notre-Dame de Paris, notre cœur

Deux ans après le drame, l’intérêt pour Notre-Dame de Paris continue de surprendre tous ceux qui œuvrent à sa restauration.

Deux ans après, le mystère demeure. Comment un pays sécularisé comme le nôtre a-t-il pu être si profondément touché par l’incendie qui a frappé la cathédrale de Paris ? D’une certaine façon, la question se pose aujourd’hui avec plus d’acuité encore. Car les images de Notre-Dame en feu sidéraient et bouleversaient dans l’instant même. On aurait pu parier que la marée de l’émotion connaîtrait tôt ou tard son reflux. Tel n’a pas été le cas. Deux ans après, l’immense chantier de l’île de la Cité bénéficie toujours d’une très vive attention. Comment cela peut-il s’expliquer ?

Le chantier, sans aucun doute, est passionnant et même fascinant. On a tremblé encore longtemps après la nuit terrible du 15 avril 2019. Il a fallu des mois de labeur pour conjurer les risques d’effondrement du grand vaisseau gothique puis pour démanteler la masse tordue par les flammes de l’échafaudage situé à la croisée du transept. Pour mener à bien cette tâche, des trésors d’habileté ont été déployés par les ouvriers cordistes ou par les ingénieurs en restauration. Les cintres de bois déployés pour soutenir provisoirement la voûte sont si beaux qu’on les regrettera sans doute le jour où ils seront démontés.

Cela, pour autant, ne dit pas tout de la ferveur qui entoure Notre-Dame. En la voyant vaciller dans les flammes, les Français de toutes convictions ont senti remuer au fond d’eux-mêmes quelque chose d’unique venu du plus loin de notre histoire. « Un monde qui n’avait qu’à moitié disparu et dont on ressentait encore, au loin, les pulsations du cœur secret », selon l’écrivain François Sureau dans un texte donné à La Croix le lendemain du drame. C’est ce cœur qui est en train, jour après jour, de renaître et qu’il appartiendra aux catholiques, le jour venu, d’ouvrir tout grand à leurs contemporains.

-

Méditer Emmaüs avec Le Caravage

De Margherita del Castillo sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Caravage : l'étonnement véridique de ceux qui voient le Ressuscité

10-04-2021

Nous sommes à Emmaüs, dans une auberge plus que digne où le Caravage imagine le dîner entre l'"étranger" et les deux voyageurs revenant de Jérusalem, mentionné dans l'Évangile de Luc. La toile, conservée à Londres, décrit en détail la réalité contingente, comme le seul scénario dans lequel la résurrection pourrait avoir lieu.

"Pendant qu'ils conversaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux." Lc 24,15Trois dîneurs et un aubergiste. Une table dressée sur une fine nappe en damas. La lumière, qui arrive comme toujours de la gauche, accentue les couleurs et projette des ombres sur le mur, créant un clair-obscur qui contribue à accentuer le caractère dramatique de l'instant. Nous sommes à Emmaüs, dans une auberge plus que digne, vu la finesse des détails de la vaisselle : c'est ici que le Caravage imagine le dîner entre " l'étranger " et les deux voyageurs revenant de Jérusalem, mentionné dans l'Évangile de Luc. La célèbre toile, peinte en 1601 et conservée à Londres, précède de quelques années la seconde version du Caravage sur le même sujet, actuellement à Brera. Des deux, celui de Londres est sans doute plus riche et plus complexe.

Merisi saisit le moment culminant de l'épisode évangélique, le moment où le Ressuscité se révèle aux yeux des deux hommes, jusqu'ici simples compagnons de voyage. Il est jeune, christique et imberbe, comme un Bon Pasteur chrétien primitif : on comprend donc qu'il n'ait pas été reconnu par ceux qui gardaient dans leurs yeux, et dans leur cœur, un autre souvenir de Celui qui venait d'être crucifié. Après tout, ce sont des gens humbles, des voyageurs, comme en témoignent les vêtements qu'ils portent : celui de gauche a une veste usée et trouée. Le Caravage insiste avec lumière sur ce détail, tout comme il éclaire le coquillage épinglé au vêtement de l'autre disciple - probablement Cléofa - qui fait évidemment de lui, et d'eux, des pèlerins.

Mais un geste suffit, et tout change : Jésus tend le bras droit, sa main bénit le pain, symbole eucharistique par excellence, posé sur la table. L'étonnement et la conscience des convives se traduisent sur la toile par l'élan du premier qui saisit les bras de la chaise pour se lever, et par les bras de l'autre largement ouverts, servant au peintre pour rendre la profondeur de l'espace. Le seul qui ne semble pas saisir la signification de ce moment est l'aubergiste qui observe la scène d'un regard détaché.

Pourtant, tout parle de Lui : la cruche de vin et la cruche remplie d'eau sont des symboles, respectivement, de la nature divine et humaine de Jésus, au sacrifice duquel le plat de viande au centre de la table fait allusion. La nappe blanche elle-même, d'ailleurs, rappelle un autel. Et sur le bord, en équilibre, une belle composition de fruits, en jargon pictural une nature morte, qui parle de la précarité de l'existence humaine, qui, sans la Résurrection, resterait, en fait, une fin en soi.

Le Caravage décrit en détail la réalité contingente, telle qu'elle apparaît. C'est donc le seul scénario possible dans lequel ce qui s'est réellement passé peut s'accomplir : le Christ qui, en ressuscitant, a vaincu la mort, se fait enfin le compagnon de l'homme, partageant avec lui la simplicité de la vie quotidienne.

-

9 avril : concert privé en ligne avec Natasha St-Pier (partage et prière en musique)

Concert privé en ligne avec Natasha St-Pier

BILLETTERIEVenez vivre un temps de partage et de prière en musique avec Natasha St-Pier.

Au programme : la revisite inédite de ses plus belles chansons autour de sainte Thérèse et de son dernier album Croire.Pour cette occasion spéciale, Natasha a invité

Vincent Bidal, son pianiste ainsi qu'un quatuor à cordes pour l'accompagner sur scène.Un moment magique et unique à vivre en direct de chez vous !

Le concert sera diffusé en ligne et en direct

le vendredi 09 avril 2021 à 20h30Après votre inscription vous recevrez un lien d'invitation pour participer à ce spectacle privé.

Vous pourrez également devenir acteur du spectacle et interagir avec les invités !

(offre limitée aux 1000 premiers inscrits bénéficiant déjà d'un billet, d'un ordinateur avec une caméra et du logiciel Zoom).Pour vous remercier de votre participation nous aurons le plaisir de vous offrir le magazine Thérèse ! en format digital.

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Médias, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Médias, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

"Risen" : un grand film familial pour le temps de Pâques

D'International Family News (IFamNews) (Álvaro Zulueta):

“Risen”, l’un des grands films familiaux pour Pâques

Entretien exclusif avec Rich Peluso, vice-président exécutif d'Affirm Films de Sony Pictures Entertainment, à propos du film "Risen".