De Vincenzo Sansonetti sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Le Lion d'or récompense le battage abortiste

13-09-2021

"J'ai cette maladie qui transforme en un instant une femme en femme au foyer". La "maladie" est la grossesse et la phrase est prononcée par la jeune protagoniste du film L'évenement, qui a reçu le Lion d'or au festival de Venise. "Guérir", c'est-à-dire avorter. Une aide pour ceux qui veulent aujourd'hui imposer l'avortement comme un droit universel.

Les critiques de cinéma les plus honnêtes reconnaissent que la victoire du film de la quasi débutante Audrey Diwan, adapté du roman autobiographique du même nom de l'écrivain transalpin Annie Ernaux (aujourd'hui âgée de 81 ans), a été une véritable surprise. D'autres films étaient nominés pour le Lion d'or, notamment de belles histoires de Paolo Sorrentino (È stato la mano di Dio) et Mario Martone (Qui rido io). Le jury a choisi de récompenser la Française d'origine libanaise de quarante ans, qui en est à son deuxième long métrage, davantage pour ses mérites artistiques reconnus (l'histoire est sèche, intense, mais dans certaines scènes trop explicites et brutales) que parce que son film est politiquement et culturellement correct, absolument conforme à l'idéologie abortive dominante qui revient faire un tour de façon obsessionnelle, même si l'interruption volontaire de grossesse n'est plus considérée comme un crime quasiment partout.

Qu'y a-t-il de nouveau ? Il existe un désir de transformer l'avortement d'une "nécessité douloureuse" (comme on l'appelait autrefois de manière hypocrite) en un droit qui doit être universellement reconnu. A tout prix. Sans "si" ni "mais". Ayant jeté le masque, il n'y a plus de place pour aider et accompagner les femmes confrontées à une grossesse non désirée, peut-être pour des raisons économiques, autrement que par la suppression de la vie qu'elles portent. Voilà. Le grand absent reste, comme toujours, l'enfant à naître, la créature la plus sans défense. Avec son droit sacro-saint de venir au monde. La seule chose qui compte est la liberté de la femme de "décider de son propre corps et de son propre avenir", afin de "ne pas renoncer à ses rêves". C'est le leitmotiv de 'L'évenement'. En bref, un film, défini comme "une histoire qui vous laisse sans souffle", ce qui est commode. Et cela fonctionne parfaitement pour une certaine propagande agressive super-avortement : c'est comme si le Lion d'or avait été remporté par Planned Parenthood, l'association qui est le siège mondial de l'"usine à anges".

Le film est une description brute et minutieuse de l'histoire personnelle tourmentée d'Anne (Annie Ernaux). Brillante étudiante en littérature à l'université, elle tombe enceinte à l'âge de 23 ans. En 1963, l'avortement volontaire est encore illégal en France (il ne le sera plus en 1975, date à laquelle il sera dépénalisé) et la jeune fille, issue d'un milieu prolétaire et déterminée à émerger dans la société, doit donc choisir : soit un enfant non désiré, soit un avortement clandestin. Elle n'a pas de doutes, elle ne peut pas se permettre une existence humble et banale de femme au foyer et a d'autres ambitions dans la vie. Elle opte donc pour un avortement, avec toutes les difficultés et les dangers que cela comporte : elle doit le faire en secret et sans risquer de tomber sur une faiseuse d'anges. Mais elle est déterminée à aller jusqu'au bout, car elle se sent privée de la "liberté de décider de son propre corps". Elle ne pose pas de question de conscience, tout ce qui lui importe est de se débarrasser de ce fardeau encombrant et inattendu, dans une société qu'elle ressent comme hostile, obscurantiste et machiste. Ce qui prévaut à la fin, comme l'écrivait une critique enthousiaste du film, "c'est le corps enfin libéré d'une femme".

"Ce n'est pas un film sur l'avortement, mais sur la liberté des femmes", a confirmé Audrey Diwan elle-même. Reconnaissant ainsi la finalité purement idéologique du film qu'elle a écrit et réalisé. "Quand j'étais jeune, j'ai dû avorter", explique la réalisatrice, révélant avec sincérité un aspect de sa vie, "mais j'ai pu le faire légalement, à l'hôpital, en toute sécurité, sans risquer ma vie". Cela n'était pas possible pour les générations précédentes et ne l'est toujours pas aujourd'hui dans des pays comme la Pologne. Cette question est très urgente. Selon elle, "de nombreux droits acquis par les femmes au cours des dernières décennies sont à nouveau remis en question" et c'est "une façon de retirer le pouvoir aux femmes, les priver de leurs droits fait partie d'une guerre de pouvoir avec les hommes". Un argumentaire dans le plus pur style féministe, qui n'aide certainement pas à envisager le drame de l'avortement (car il le reste, aujourd'hui comme hier) de manière équilibrée et attentive aux droits de toutes les parties prenantes (les femmes, mais aussi les enfants conçus et, pourquoi pas, les pères).

Costanza Miriano, écrivain et blogueuse catholique, avec son style piquant et ironique habituel, a commenté de manière lapidaire la décision du jury de Venise. Après avoir tenu pour acquis que, dans le climat culturel dans lequel nous vivons malheureusement, un tel film gagnerait, elle a déclaré : "Que ce film soit encensé par tous les médias est ennuyeusement prévisible, mais qu'il soit défini comme courageux est franchement ridicule". Car "il n'y a pas de sujet sur lequel la pensée unique soit plus uniforme, plus plate, plus monotone". Et c'est un "pur humour surréaliste" que de croire, comme certains l'ont fait, qu'il a été réalisé "avec le cœur, les tripes et la tête pour briser le silence sur le sujet de l'avortement". En réalité, le silence, ou plutôt la censure pure et simple, devrait être brisé sur le massacre des innocents qui a lieu chaque jour, chaque heure, chaque minute. En 2020, le Lion d'or avait été attribué au splendide Nomadland de Chloé Zhao, un authentique hymne à l'espoir. Dans le film lauréat de cette année, il n'y a aucune trace d'espoir.

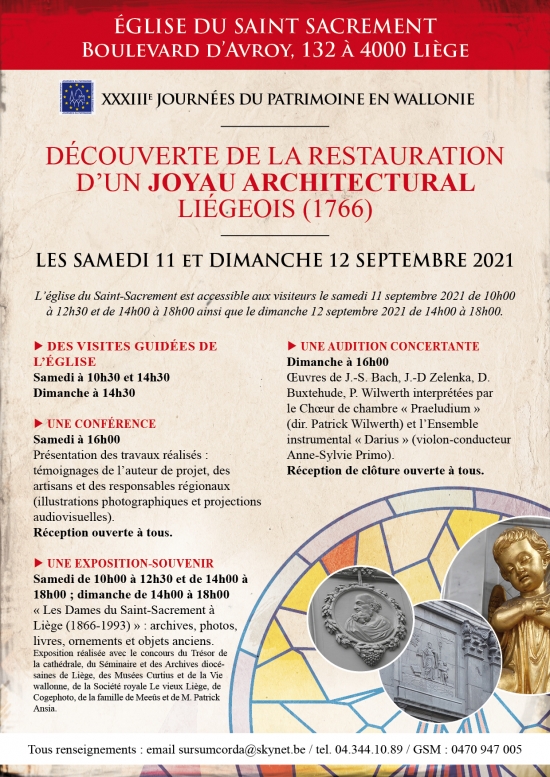

À Liège, les 33e Journées du Patrimoine en Wallonie (11-12 septembre 2021) inaugurent cette année la restauration de la façade monumentale, des maçonneries et des charpentes de la nef de l’église du Saint-Sacrement: un joyau architectural de l’art néo-classique (XVIIIe siècle) à redécouvrir: au boulevard d’avroy, face à la statue équestre de Charlemagne !

À Liège, les 33e Journées du Patrimoine en Wallonie (11-12 septembre 2021) inaugurent cette année la restauration de la façade monumentale, des maçonneries et des charpentes de la nef de l’église du Saint-Sacrement: un joyau architectural de l’art néo-classique (XVIIIe siècle) à redécouvrir: au boulevard d’avroy, face à la statue équestre de Charlemagne !

Sursum Corda asbl

Sursum Corda asbl