De Christian Laporte, cet "éclairage" paru sur le site de La Libre :

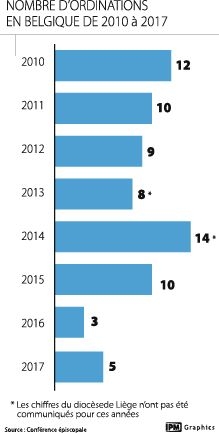

Seulement cinq nouveaux prêtres pour l’Eglise belge cette année

Deux à Namur, deux à Bruxelles, un à Malines : les vocations se font très rares.

Au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, près de Gap, où il est désormais (re) devenu un humble vicaire, l’archevêque honoraire de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard, récite certainement un chapelet quotidien pour susciter de nouvelles vocations dans l’Eglise de Belgique.

Et il doit certainement rappeler aux pèlerins que de son temps, il pouvait encore "armer" son archidiocèse et son ex-diocèse de Namur d’un nombre restreint mais plus important de nouveaux prêtres.

Ainsi en 2014, il pouvait encore se targuer de 3 ordinations à Bruxelles et de 7 à Namur. Il est vrai que sur ces sept, il n’y avait que deux diocésains pour trois issus du Chemin néocatéchuménal et deux frères de Tibériade, installés il est vrai à Lavaux-Sainte-Anne. Parallèlement, il y avait encore quelques rares vocations dans les diocèses flamands.

En cette fin juin, c’est de nouveau le temps des ordinations sacerdotales. Avec un constat relayé par certains vaticanistes peu favorables au pape François et à l’actuelle hiérarchie ecclésiale belge : la moisson est nettement moins abondante car à peine cinq nouveaux prêtres sont consacrés dans le diocèse de Namur et dans l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. Et rien, nada, niks, niente, nitchevo dans les autres diocèses. Dans la capitale wallonne, cela s’est passé le week-end dernier avec les ordinations de deux proches du Chemin néocatéchuménal formés au séminaire Redemptoris Mater lancé par André Léonard. Stany Fernandes et Gianpaolo Cesareo, respectivement d’origine indienne et italienne, ont grandi dans l’Eglise avec le Chemin néocatéchuménal.

Un ex-Saint Apôtre qui a choisi…

A Malines-Bruxelles, il n’y aura qu’une ordination néerlandophone : celle de Servaas Bosch, le 2 juillet, à Malines. Cet ancien de la Fraternité des Saints-Apôtres qui gravitait autour de l’église Ste-Catherine a clairement opté pour une insertion diocésaine lorsque la Fraternité a été dissoute.

Une semaine auparavant, à Bruxelles, ce dimanche 25 juin, le cardinal De Kesel ordonnera deux nouveaux prêtres. A commencer par Antonin le Maire (35 ans). Ce licencié en psychologie et sciences de l’éducation de l’UCL a travaillé dans le privé et comme stagiaire de la Commission européenne tout en faisant des études européennes supplémentaires à St-Louis. Finalement, il a rejoint le séminaire interdiocésain Notre-Dame de Namur non sans faire un crochet de type Erasmus par le séminaire catholique et le collège orthodoxe à St-Pétersbourg.

Pas encore excardiné au Rwanda

L’autre nouveau prêtre a pour nom Bruno Druenne (31 ans). Issu d’une famille nombreuse de Nivelles, il a entrepris des études d’ingénieur à l’UCL tout en se posant la question du sacerdoce. Diplômé comme ingénieur, il est entré au séminaire avec un grand intérêt pour l’insertion pastorale : successivement à Nivelles, à Braine-l’Alleud, à Ixelles et enfin à Wavre. Jusqu’il y a quelques jours, il devait y avoir une troisième ordination, celle de Cyprien Ntirugirimbabazi, un Rwandais né en 1981 à Cyangugu. Comme son nom a disparu des invitations, d’aucuns se sont posé pas mal de questions. L’explication ne souffre nulle interprétation : déjà diacre dans son pays, il se fait que les documents nécessaires à son excardination ne sont pas encore parvenus à l’archevêché de Malines. Conséquence : son ordination est reportée à une date ultérieure. On en conclura que la direction actuelle de l’Eglise ne veut pas faire du chiffre pour le plaisir d’en faire…