De site Bitter Winter :

Des enseignants et des élèves fustigés en raison de leur foi

27/09/2019

Forcés de choisir entre la fidélité à leur foi et la loyauté au PCC, ceux qui choisissent la première option paient un lourd tribut : la suspension, l’expulsion et des répressions à vie.

Les universitaires et enseignants d’école en Chine ont la responsabilité de former les « héritiers du socialisme » et sont astreints à lutter sans relâche pour la cause éducative du Parti » ; à l’instar des militaires, des membres du Parti communiste et des fonctionnaires, il leur est également interdit d’avoir des convictions religieuses. D’autre part, les étudiants subissent sont menacés d’être expulsés s’ils ne renoncent pas à leur foi.

Un enseignant d’université suspendu

Un membre du personnel enseignant d’une université de la province septentrionale du Shanxi, titulaire d’un doctorat, a d’abord été rétrogradé et plus tard suspendu en raison de ses croyances religieuses.

Au mois d’avril, après avoir été dénoncé pour participation aux rassemblements religieux, l’enseignant a été suspendu par l’école au motif de « soupçon de violation de la loi ».

Avant la suspension, l’école a fait pression sur l’enseignant à maintes reprises pour qu’il renonce à sa foi, lui faisant comprendre que sa qualité de fonctionnaire ne lui permettait pas de participer aux rassemblements religieux et qu’il avait intérêt à se tenir à l’écart des « lieux illicites ». Suite à son arrestation, l’administration de l’école a menacé de retenir son salaire et de le suspendre de ses fonctions pendant la durée de l’enquête.

Ce n’était pas la première fois que cet enseignant avait des ennuis avec les autorités. Il y a deux ans, sous la pression de l’équipe d’inspection centrale, l’école l’a blâmé pour « conduite des activités missionnaires illégales ». Peu de temps après, il a écopé d’un abaissement de grade et a été suspendu de ses fonctions d’enseignant, avec une paye réduite au salaire de base.

Bien qu’ayant repris son service après deux mois de suspension, on ne lui confie plus que des tâches de moindre importance. En outre, il est considéré comme une « personne sensible sur le plan politique » et doit soumettre un rapport idéologique à l’école chaque mois.

« La croyance religieuse traverse un temps de crise en Chine », a-t-il déclaré à Bitter Winter, en ajoutant qu’il est depuis longtemps préparé à être licencié à tout moment.

En novembre 2017, un maître de conférences d’une université du Shanxi a été suspendu en raison de sa foi et a écopé d’un blâme administratif d’une validité d’un an. Bien que la période de validité de la sanction disciplinaire soit arrivée à son terme, il n’a toujours pas été rétabli dans ses fonctions d’enseignant.

Un élève de l’école militaire expulsé

En Chine, dans plusieurs cas, ceux qui choisissent de suivre leur conscience et de vivre leur foi religieuse paient le prix de leur décision.

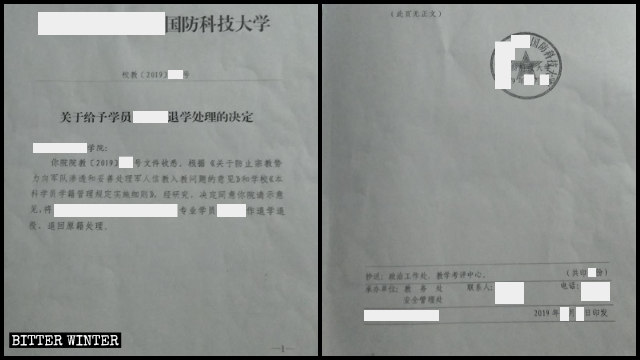

Un élève de 22 ans d’une académie militaire spécialisée dans les technologies de sécurité nationale a été expulsé de l’école pour avoir refusé de renoncer à sa foi chrétienne. Un avis d’expulsion lui a été notifié au mois de juillet, à la suite d’une enquête minutieuse menée par l’école sur les croyances religieuses des élèves, ouverte suite à un ordre de la Commission militaire centrale publiée au début de l’année 2019.

La décision de l’académie militaire d’exclure l’élève en raison de sa foi.

D’après certaines sources, l’école savait que l’élève était religieux avant son enrôlement, mais l’avait tout de même admis en raison de ses excellentes notes. Par l’« éducation idéologique », l’école a essayé de pousser le jeune chrétien à abandonner sa foi pendant ses études, lui faisant entendre clairement que les chrétiens ne sont pas autorisés à fréquenter cet établissement, et qu’un soldat ne peut bien évidemment pas avoir des convictions religieuses. On lui a donné le choix : soit il quittait l’école, soit il renonçait à sa foi.

« La foi est plus importante pour moi que ma vie », a déclaré l’élève chrétien en toute franchise. « Sans ma foi je n’aurais pas de vie ».

Un croyant d’une église de maison âgé de 25 ans, originaire de la ville de Yantai dans la province orientale du Shandong a eu une expérience similaire. Il s’est enrôlé dans l’armée, mais a été expulsé de son unité en 2017 en raison de sa foi.

Reportage : Wang Yong

Et, pendant ce temps, à Rome, on s'autocongratule d'avoir signé un accord avec cette Chine intolérante et roublarde.