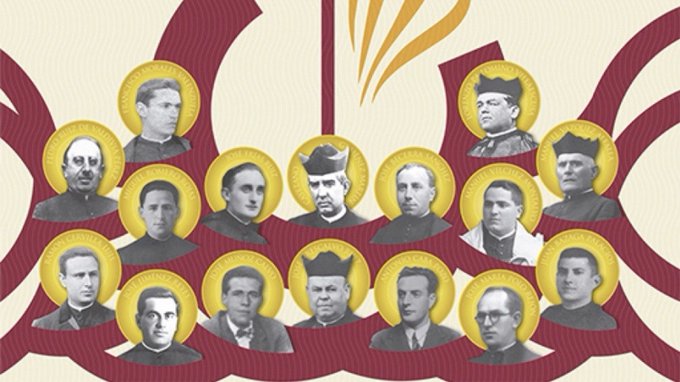

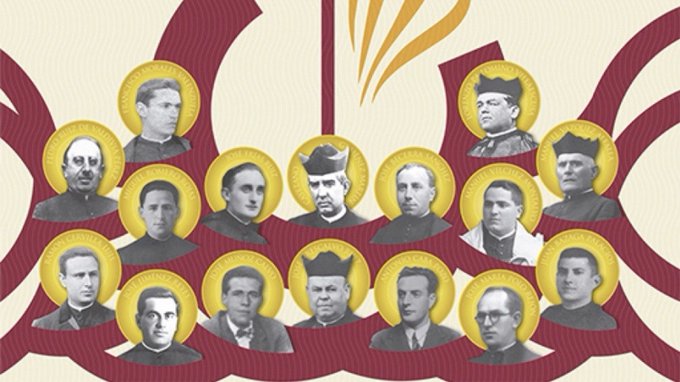

La foule présente place Saint-Pierre et le pape François ont applaudi, ce dimanche, après l’angélus du 27 février 2022, les 16 nouveaux martyrs espagnols béatifiés hier, samedi 26 février, dans la cathédrale de Grenade: 14 prêtres, un séminariste et le président des jeunes de l’Action catholique.

Le pape a déclenché les applaudissements en disant, en italien: « Hier, à Grenade, en Espagne, ont été béatifiés le prêtre Cayetano Giménez Martín et quinze compagnons martyrs, tués « en haine de la foi » dans le cadre de la persécution religieuse des années 1930 en Espagne. Que le témoignage de ces héroïques disciples du Christ suscite chez tous le désir de servir l’Evangile avec fidélité et courage. Des applaudissements pour les nouveaux bienheureux! »

Cayetano Giménez Martín et ses 15 compagnons prêtres et laïcs, ont été, selon la formule consacrée, « tués en haine de la foi » durant la guerre civile espagnole en 1936: ils sont donc béatifiés en tant que martyrs. Voici leurs biographies publiées en italien par la Congrégation pour les causes des saints.

Bienheureux martyrs de Grenade (Espagne) © capture de Zenit / Vatican News

Un prêtre, Cayetano Gimenez Martin

Cayetano Gimenez Martin est né à Alfornón près de Grenade le 27 novembre 1866. Il a étudié au Séminaire de San Cecilio, mais a résidé au Collège de San Ferdinando. C’est un élève très brillant : après avoir obtenu une licence en théologie, il suit pendant trois ans des cours de droit canonique.

Ordonné prêtre en 1892, il avait en même temps sa première charge pastorale à Alfornón, sa ville natale. Plus tard, il a été coadjuteur et curé de Lújar, curé d’Alboloduy (dans la province d’Almería) et curé et archiprêtre de l’Église Majeure de l’Incarnation de Loja.

C’était un prêtre dévoué, austère et charitable. Un bon, sage, humble et prudent ministre du Seigneur, un vieillard paisible et vénérable. C’est aussi un homme de paix : en sa qualité d’archiprêtre, il tente de faciliter les relations entre le clergé des trois paroisses de la ville.

Ses paroissiens se rendent vite compte du grand amour qu’il porte à l’Eucharistie : il passe de longs moments d’adoration devant le Tabernacle. Il était aussi très dévoué à la Vierge Marie.

Même dans sa ville, cependant, les échos de la révolte militaire du 18 juillet 1936, qui a déclenché la guerre civile espagnole, sont arrivés. Le 23 juillet, alors que Grenade est déjà tombée aux mains des émeutiers, on lui propose de fuir en camion ; lui, en revanche, a choisi de rester dans la paroisse. Lorsque l’église a été incendiée, il s’est réfugié chez un ami médecin, mais quelques jours plus tard, il a été découvert et arrêté.

Il est resté en prison pendant environ trois jours, jusqu’au 9 août, date à laquelle il a été emmené avec six autres personnes au cimetière de Loja pour y être fusillé. Il manifesta alors une dernière volonté : « Je voudrais mourir en dernier ». Il a été satisfait, et il a ainsi pu leur donner l’absolution.