Du site Aleteia.org :

Abus sexuels : pourquoi le cardinal Pell pourrait faire appel

La rédaction d'Aleteia/avec I.Media | 27 février 2019

Ancien numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell a été placé en détention au lendemain de sa condamnation en Australie pour agression sexuelle sur deux mineurs dans les années 1990. La défense a annoncé son intention de faire appel.

Placé en détention ce 27 février, le cardinal australien George Pell encourt jusqu’à cinquante ans de prison. Alors que la justice australienne vient d’annoncer sa condamnation en décembre pour l’agression de deux enfants de chœurs mineurs dans les années 1990 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (Australie), la défense du haut prélat a fait part de son intention de faire appel. Un nouveau procès pourrait s’ouvrir dans les prochaines semaines. Pour mémoire, jugé fin 2018 en Australie, le cardinal George Pell, qui clame son innocence, a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de quatre chefs d’attentat à la pudeur.

Les avocats du haut prélat pourraient s’appuyer sur trois points de droit propre à la justice civile australienne. Le premier est celui d’un verdict « déraisonnable ». En effet, il est déjà arrivé que des avocats de la défense avancent l’argument selon lequel la décision d’un jury était tellement aux antipodes des preuves présentées que ce verdict devait être considéré comme « déraisonnable » et donc annulé. Le deuxième point est celui d’un jury « mal formé ». Quatorze jurés ont été désignés pour le procès, alors qu’en général, seuls douze sont sélectionnés. D’après l’avocat il est inhabituel qu’un jury compte plus de douze membres, même si cela est déjà arrivé par le passé.

Le troisième point enfin porte sur le rejet par le juge d’une pièce apportée par la défense pendant le procès. L’avocat de la défense entend dénoncer le refus du juge Peter Kidd de diffuser à l’audience une animation vidéo qui aurait montré les déplacements à l’intérieur de la cathédrale Saint-Patrick le jour des faits et « jeter un doute sur le fait que les deux enfants de chœur ont pu se retrouver seuls dans la sacristie après la messe du dimanche ».

En vertu de ce verdict de première instance, la Congrégation pour la doctrine de la foi va se pencher sur le cas du cardinal australien, « selon les procédures et temps établis par les normes canoniques », a indiqué mercredi le Saint-Siège. Si la Congrégation aboutit également à la culpabilité du haut prélat, elle pourrait aller jusqu’à le renvoyer de l’état clérical. Une telle décision a notamment été prise à l’encontre de l’ancien cardinal Theodore McCarrick, accusé pour sa part d’abus répétés sur des mineurs et des séminaristes. Dans son cas, s’ajoutait également le crime de sollicitation.

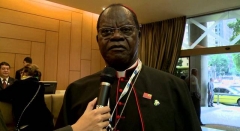

Le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque émérite de Kinshasa, est à Bruxelles cette semaine. Il a été reçu au Sénat belge et a pris la parole aux Grandes Conférences catholiques. La Libre Afrique.be a pu interviewer le prélat congolais .

Le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque émérite de Kinshasa, est à Bruxelles cette semaine. Il a été reçu au Sénat belge et a pris la parole aux Grandes Conférences catholiques. La Libre Afrique.be a pu interviewer le prélat congolais .  C’est dans un contexte français très troublé que se sont réunis, samedi, au Sénat, une centaine d’intellectuels européens autour du professeur Rémi Brague pour lancer la plate-forme culturelle One of Us.

C’est dans un contexte français très troublé que se sont réunis, samedi, au Sénat, une centaine d’intellectuels européens autour du professeur Rémi Brague pour lancer la plate-forme culturelle One of Us.

En concluant le sommet du Vatican contre la pédophilie, le pape François a dénoncé un mal «universel» et fixé des perspectives de travail, sans convaincre les associations de victimes.

En concluant le sommet du Vatican contre la pédophilie, le pape François a dénoncé un mal «universel» et fixé des perspectives de travail, sans convaincre les associations de victimes.