« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage » (morale d’une fable de Jean de La Fontaine)

« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage » (morale d’une fable de Jean de La Fontaine)

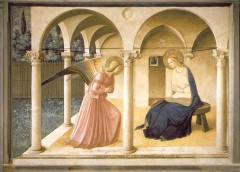

À partir du dimanche 26 février 2012, on assistera au retour de la messe traditionnelle en latin, à Malmédy : ce sera à l’église des Capucins (photo), rue J. Steinbach, 3, un dimanche par mois, à 18 heures (heure défiinitive à confirmer). Les médias locaux et régionaux ont consacré à cette nouvelle une importance…extraordinaire, montrant que parmi les chrétiens la question liturgique demeure encore très sensible quarante ans après les réformes du pape Paul VI.

La restauration de l’ « usus antiquior » à Malmédy fait suite à la demande introduite le 29 mars 2009 par un groupe d’une soixantaine de fidèles, conformément aux procédures établies par le motu proprio de Benoît XVI (2007) libéralisant l’usage du missel romain de 1962.

Leur requête s’étant heurtée au refus du curé-doyen de Malmédy, M. l’abbé Henri Bastin (15 mai 2009) et de l’évêque de Liège, Mgr Aloys Jousten (28 juillet 2009), un recours contre la décision de ceux-ci fut formé à Rome devant la commission pontificale « Ecclesia Dei » (28 juin 2010) et réitéré un an plus tard (16 août 2011). Peu après ce rappel, l’évêque de Liège accéda à la demande des requérants (25 octobre 2011), après les avoir rencontrés, avec leur doyen, dans un véritable esprit de paix liturgique.

La messe sera célébrée par trois prêtres que l’évêque a désignés conformément aux souhaits des demandeurs. Il s’agit des abbés Claude Germeau (Liège), Jean Schoonbroodt (Banneux) et du père Jos Vanderbruggen, o. praem. (Tancrémont).

Dans l’esprit même de la lettre du Saint-Père accompagnant la promulgation du motu proprio « Summorum Pontificum », cette restauration du missel de 1962 à Malmédy peut contribuer à enrichir l’ « ars celebrandi » dans toute la région. La sacralité et la théologie du sacrifice si bien exprimées dans la messe traditionnelle aideront, espérons-le, à les manifester aussi toujours davantage dans les autres liturgies eucharistiques. Loin d’opposer une forme liturgique à l’autre, cette messe peut être, au contraire, un facteur de réconciliation et d’unité dans la charité du Christ.

Le nombre des célébrations publiques hebdomadaires selon la forme liturgique traditionnelle autorisées dans le diocèse de Liège s’élève actuellement à une dizaine (contre deux, au début des années 1980). Il faut maintenant y ajouter cette célébration mensuelle à Malmédy.

Si la formulation latine du Pater et de l’Ave Maria n’a pas changé, la traduction des deux prières les plus familières aux catholiques s’est « babélisée » depuis le concile Vatican II. Dans les assemblées de prières les tutoiements et vouvoiements s’entremêlent, que le Règne du Père adveniat se traduit « vienne » pour les uns, « arrive » pour les autres, le pain quotidianus est quotidien ici ou de ce jour là-bas, sans parler du fameux contresens « et ne nos inducas in tentationem » (ne nous soumets pas à la tentation, ou pire, ne nous y induis pas) traduction latine issue d’une transposition grecque malhabile d’un hébraïsme originel, que l’on corrigeait autrefois en disant : « ne nous laissez pas succomber », formule à laquelle d’aucuns se tiennent toujours.

Si la formulation latine du Pater et de l’Ave Maria n’a pas changé, la traduction des deux prières les plus familières aux catholiques s’est « babélisée » depuis le concile Vatican II. Dans les assemblées de prières les tutoiements et vouvoiements s’entremêlent, que le Règne du Père adveniat se traduit « vienne » pour les uns, « arrive » pour les autres, le pain quotidianus est quotidien ici ou de ce jour là-bas, sans parler du fameux contresens « et ne nos inducas in tentationem » (ne nous soumets pas à la tentation, ou pire, ne nous y induis pas) traduction latine issue d’une transposition grecque malhabile d’un hébraïsme originel, que l’on corrigeait autrefois en disant : « ne nous laissez pas succomber », formule à laquelle d’aucuns se tiennent toujours.

Ce jeudi 27 octobre un projet de réaffectation de l’église Sainte-Foy à Liège sera présenté, à titre informatif, au Comité de quartier de Saint-Léonard de la métropole wallonne. Selon l’organiste Serge Schoonbroodt, promoteur de ce projet, il s’agirait de transformer cette église en un lieu « de rencontre, de culture et de foi » et de mixité communautaire où chacun respecte la pensée de l'autre.

Ce jeudi 27 octobre un projet de réaffectation de l’église Sainte-Foy à Liège sera présenté, à titre informatif, au Comité de quartier de Saint-Léonard de la métropole wallonne. Selon l’organiste Serge Schoonbroodt, promoteur de ce projet, il s’agirait de transformer cette église en un lieu « de rencontre, de culture et de foi » et de mixité communautaire où chacun respecte la pensée de l'autre. Dans le bimensuel « L’Homme Nouveau » du 22 octobre 2011 l’abbé Claude Barthe a constitué un excellent dossier sur l’œuvre missionnaire de l’évêque de Toulon-Fréjus, Mgr Dominique Rey. Abordant, entre autres, la question liturgique, ce dernier déclare que le chantier de la réforme de la nouvelle messe « s’inscrit dans l’esprit du motu proprio Summorum Pontificum, c'est-à-dire dans le souci de l’enrichissement mutuel des deux formes du rite romain. Mais c’est un long chemin qui est à parcourir, où en tout premier lieu la dimension sacrificielle et la dimension communautaire inhérentes à la célébration eucharistique doivent être retrouvées ensemble ».

Dans le bimensuel « L’Homme Nouveau » du 22 octobre 2011 l’abbé Claude Barthe a constitué un excellent dossier sur l’œuvre missionnaire de l’évêque de Toulon-Fréjus, Mgr Dominique Rey. Abordant, entre autres, la question liturgique, ce dernier déclare que le chantier de la réforme de la nouvelle messe « s’inscrit dans l’esprit du motu proprio Summorum Pontificum, c'est-à-dire dans le souci de l’enrichissement mutuel des deux formes du rite romain. Mais c’est un long chemin qui est à parcourir, où en tout premier lieu la dimension sacrificielle et la dimension communautaire inhérentes à la célébration eucharistique doivent être retrouvées ensemble ». Nonobstant les instructions et autres « motu proprio » par lesquels Rome s’efforce maintenant de libéraliser l’usage de la forme traditionnelle de la liturgie, rien n’y fait : les évêques restent les maîtres absolus de celle-ci dans leurs diocèses respectifs et le font bien voir : ainsi, dans tel évêché de Belgique autrefois fort libéral à l’égard de l’usus antiquior, les choses sont paradoxalement devenues très difficiles aujourd’hui, alors que dans tel autre diocèse du même pays la situation s’est au contraire débloquée comme par enchantement, à l’arrivée du nouvel évêque. En fait, Rome est loin et sans autorité réelle sur le terrain. En charge du dossier, sa commission « Ecclesia Dei », même dotée de pouvoirs juridictionnels pour contraindre les récalcitrants, redoute d’affronter ceux-ci et laisse traîner les recours.

Nonobstant les instructions et autres « motu proprio » par lesquels Rome s’efforce maintenant de libéraliser l’usage de la forme traditionnelle de la liturgie, rien n’y fait : les évêques restent les maîtres absolus de celle-ci dans leurs diocèses respectifs et le font bien voir : ainsi, dans tel évêché de Belgique autrefois fort libéral à l’égard de l’usus antiquior, les choses sont paradoxalement devenues très difficiles aujourd’hui, alors que dans tel autre diocèse du même pays la situation s’est au contraire débloquée comme par enchantement, à l’arrivée du nouvel évêque. En fait, Rome est loin et sans autorité réelle sur le terrain. En charge du dossier, sa commission « Ecclesia Dei », même dotée de pouvoirs juridictionnels pour contraindre les récalcitrants, redoute d’affronter ceux-ci et laisse traîner les recours.