Défense de la Vie - Page 111

-

La Libre Belgique : à Liège, Tugdual Derville, Délégué général d’Alliance Vita, sera reçu à l’Espace Prémontrés (lundi 18 avril à 18h00)

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, conférences, spectacles, manifestations, Débats, Défense de la Vie, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Hostilité au christianisme et à l'Eglise, Persécutions antichrétiennes, Politique, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Marche pour la Vie : "il y a urgence à manifester en masse pour le droit à la vie pour tous et la protection des plus faibles"

Un appel d'Action pour la Famille :

Dimanche 17 avril Marche pour la vie à 15h au Mont des Arts. Bruxelles

Il y a urgence à manifester en masse pour le droit à la vie pour tous et la protection des plus faibles dans un pays où les violations du respect dû à la vie humaine ne cessent d’augmenter.

L’avortement est à présent considéré comme un droit des femmes (alors qu’il est seulement dépénalisé dans certains cas précis) et certains veulent en faire un droit humain fondamental. Il ne s’agit pas de nier l’existence de cas particulièrement difficiles, mais peut-on refuser à l’enfant à naître le droit fondamental à la vie tel qu’il est stipulé par la Déclaration universelle des droits de l’homme ? La meilleure réponse à une grossesse non désirée est-elle nécessairement l’avortement ?

Ne vaut-il pas mieux développer une attitude d’accueil et un accompagnement adéquat qui permettrait aux femmes en difficulté de garder leur enfant ?

Du côté de l’euthanasie, là aussi nous ne pouvons que constater l’extension de cette pratique. Dans les faits, le nombre d’euthanasies déclarées est en progression forte et constante. Sur le plan légal, après l’élargissement de l’accès de l’euthanasie aux enfants (sans limite d’âge), des propositions de loi ont été déposées pour retirer aux institutions (hôpitaux, maisons de repos etc.) la liberté de refuser de la pratiquer en leurs murs.

De plus, certains veulent autoriser l’euthanasie de personnes qui n’auraient plus conscience d’elles-mêmes, les personnes démentes alors qu’elles sont tout à fait incapables de donner un consentement éclairé à ce qu’on mette fin à leurs jours. Enfin, des propositions de loi visent à rendre illimitée la validité de la déclaration anticipée (actuellement égale à 5 ans) dans laquelle un patient souhaite avoir accès à l’euthanasie dans les conditions de la loi dans l’éventualité où il ne serait plus capable d’exprimer sa volonté. La meilleure réponse à une demande d’euthanasie n’est-elle pas la lutte contre la souffrance, l’écoute, l’empathie et l’accompagnement spirituel ?Le minimum que nous puissions faire à l’égard de nos frères et sœurs humains c’est de respecter leur vie. Bien sûr, cela ne suffit pas. La solidarité et la fraternité en sont des compléments indispensables. Mais une société qui ne respecte pas la vie d’autrui est une société qui engendre la violence, aussi bien en son sein, qu’en dehors d’elle.

Pour toutes ces raisons, il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser et de marcher pour la vie, ce dimanche 17 avril ! Venez très nombreux avec vos parents, enfants, petits-enfants, amis etc. pour défendre le droit fondamental à la vie, un droit dont tous les autres dépendent !

Pour plus d’infos

http://marchforlife.be/ / Fb https://www.facebook.com/March4LifeBrussels/

-

L'interdiction de la recherche sur l'embryon humain est maintenue en Italie

L’INTERDICTION DE LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON HUMAIN MAINTENUE EN ITALIE

synthèse de presse bioéthique (genethique.org)

La Cour constitutionnelle italienne a réaffirmé la légitimité de l'interdiction de la recherche sur l'embryon humain. Dans une décision du mois dernier, la Cour a déclaré que l'article 13 de la loi 40, une loi de 2004 sur la procréation assistée, était constitutionnelle.

Cette législation avait été contestée par un couple qui avait créé plusieurs embryons dans une clinique de fécondation in vitro. Ce couple a demandé a ce que les « embryons défectueux » soient mis à disposition pour la recherche génétique, bien que la loi 40 l’interdise.

Le généticien Bruno Dallapiccola, de l'Hôpital du Bambino Gesù, a commenté la décision : « L'embryon est pas simplement une masse de cellules, mais quelque chose de plus qui mérite d'être respecté. La décision de la Cour constitutionnelle, en maintenant l'interdiction d'utiliser des embryons congelés pour la recherche, confirme ce principe. » Il a également exprimé son scepticisme quant à l'utilité des cellules souches embryonnaires humaines : «On n'a pas obtenu les résultats que beaucoup espéraient. L'idée que la recherche sur cellules souches embryonnaires est utile dans le traitement des maladies graves aujourd'hui est, à mon avis, seul un slogan qui ne se reflète pas dans la réalité. Alors que les cellules souches adultes ont conduit à des résultats tangibles qui sont transférables au travail clinique, et tandis que les cellules pluripotentes induites ont conduit à la création de modèles expérimentaux de maladies, les cellules souches embryonnaires n’ont conduit nulle part ».

Sources: Bioedge (8/04/2016)

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Ethique, Europe, Justice, Société 0 commentaire -

Mercredi 13 avril au Parlement Européen : Conférence sur l'infanticide néonatal en Europe

Lu sur zenit.org :

Parlement Européen: Conférence sur l’infanticide néonatal en Europe

« Une réalité effrayante qui se déroule partout en Europe »

Le mercredi 13 avril 2013, le Groupe de travail sur la bioéthique du PPE, le groupe Human Dignity et le European Ideas Network organisent au Parlement Européen une conférence sur « Les aspects médicaux, légaux et éthiques de l’infanticide néonatal ».

Cette question inexplorée et peu connue traite d’une réalité effrayante qui se déroule partout en Europe : l’infanticide de nouveau-nés qui survivent à un avortement tardif. En effet, dans de nombreux pays d’Europe, l’avortement est autorisé après 20 semaines de grossesse. Entre 20 et 22 semaines, un fœtus peut être capable de respirer et survivre en dehors de l’utérus maternel. Mais puisque l’intention initiale était d’avorter l’enfant, les médecins et infirmières, lorsqu’ils sont confrontés à la situation d’un enfant survivant à un avortement, l’euthanasient le plus souvent, ou le laissent mourir sans lui apporter aucun soin.

Au cours de cette conférence, Claire de la Hougue et Grégor Puppinck, docteurs en droit, du Centre Européen pour le droit et la Justice (ECLJ) exposeront aux députés le résultat de leurs recherches sur cet aspect occulté de l’avortement. Ils ont publié récemment une étude « Enfants survivant à l’avortement et infanticides en Europe » à la Revue Générale de Droit Médical, sur la base d’un rapport remis au Conseil de l’Europe et soutenu par plus de 225 000 personnes.

Au Parlement Européen, l’ECLJ présentera aussi des vidéos de témoignages de médecins et de sages-femmes qui ont assisté en France, de différentes manières, à des infanticides néonatals d’enfants nés prématurément.

L’ECLJ espère que cette présentation convaincra des membres du Parlement Européen à agir sur cette importante question, et en particulier ;

-

D’enquêter sur la situation des enfants nés vivants durant leur avortement.

-

De réaffirmer que tous les êtres humains nés vivants ont le même droit à la vie et aux soins de santé appropriés et nécessaires sans discrimination fondée sur les circonstances de leur naissance.

-

De recommander aux États membres de prendre en compte le seuil de viabilité des fœtus humains dans leur législation relative à l’interruption de grossesse.

La conférence sera donnée en français et sera traduite en anglais, en allemand et en espagnol le mercredi 13 avril 2016, de 15:30 à 17:00, salle SDM-S3, Parlement Européen, Strasbourg.

Inscriptions à l’adresse suivante: epp-bioethics@europarl.europa.eu

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Europe, Politique, Société 0 commentaire -

-

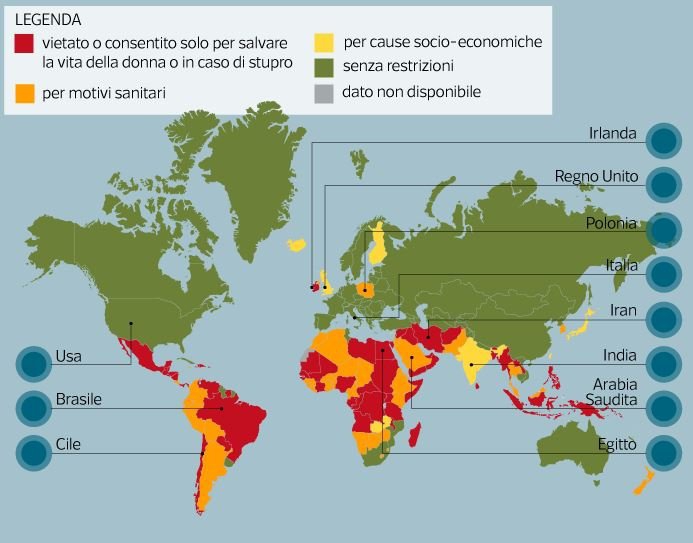

La carte du plus grand holocauste silencieux de l'Histoire

Il fait vingt mille victimes par an en Belgique (c'est plus qu'il n'y a d'habitants à Poperinge), 200.000 en France (autant qu'il y a d'habitants à Charleroi) ...

Voici la carte de l'avortement sur la planète (source) :

- en rouge : interdit ou autorisé seulement pour sauver la vie de la mère ou en cas de viol;

- en orange : pour des raisons de santé

- en jaune : pour des raisons socio-économiques

- en vert : sans restrictions

- en gris : données non disponibles

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société 3 commentaires

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société 3 commentaires -

Un appel de la FAFCE : Aidez-nous à soutenir et protéger la famille en Europe !

Aidez-nous à soutenir et protéger

la famille en Europe

Bruxelles, le 30 mars 2016

Chers amis,

Les familles stables offrent le terreau d'une société heureuse, parce que la famille en est la cellule de base. Les Familles sont le trésor de l'Europe! Elles élèvent, elles soignent, elles protègent, elles sont le lieu où se disent les joies et les peines.

Depuis sa fondation en 1997, la Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe - FAFCE - s'efforce de promouvoir des politiques favorables à la famille au niveau européen. Même si l'Union Européenne et le Conseil de l'Europe ont des compétences limitées en matière de politique familiale, leurs décisions peuvent avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des familles, aux plans matériel, culturel et même spirituel.

L'Europe est aujourd'hui confrontée à une très grave crise démographique. Dans aucun pays de l'Union Européenne le taux de natalité n'est suffisant pour assurer le renouvellement des générations. Paradoxe, quand les études montrent que les européens souhaiteraient en moyenne un enfant de plus, mais le rêve ne devient pas réalité... principalement faute de confiance en l'avenir.

Nous voulons ramener la confiance dans nos pays, nous voulons que les familles retrouvent confiance en l'avenir.

Pour continuer notre action à Bruxelles, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de votre soutien. Les ressources de la Fédération ne viennent que des dons, nous ne bénéficions d'aucun financement public.

Notre action se fonde sur l'enseignement social de l'Eglise Catholique. La FAFCE est la seule grande organisation familiale européenne qui se réfère explicitement à l'enseignement de l'Eglise. Nous vivons en un temps de rapides évolutions sociales, l'affirmation d'une identité claire ôte toute ambiguïté à nos références, dont les origines sont connues. Reconnaître et savoir d'où l'on vient permet seul de savoir vers où aller. Notre objectif est de contribuer au bien commun en faisant valoir et reconnaître les droits de la famille.

Notre bureau bruxellois compte deux salariés, qui suivent les politiques menées par l'UE et le Conseil de l'Europe, et proposent en permanence analyses et préconisations pour les Institutions Européennes et les associations membres.

Pour pouvoir poursuivre notre action, il nous faut encore trouver environ 50 000 € cette année.

Si vous croyez avec nous que la famille est essentielle à l'avenir de l'humanité, je vous appelle à exprimer votre soutien par un don. Tout don, quelle que soit son montant est une contribution personnelle à la promotion de politiques favorables à la famille en Europe, il sera entièrement affecté à notre activité à Bruxelles où notre équipe est totalement engagée à faire entendre la voix des familles.

Pour l'Europe, son trésor c'est la famille, pour nous aider à diffuser ce message auprès des Institutions Européennes, votre soutien peut faire la différence.....pour la famille!

Merci de votre compréhension. Rien n'est impossible à Dieu, mais Son projet pour le monde demande notre coopération....

Antoine Renard

President

P.S. pour recevoir des informations sur nos actions, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Pour faire un don, cliquez ici ou co-dessous. Pour les résidents fiscaux en France, tout don est déductible de 66%, un reçu fiscal est émis pour chaque don.La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe, FAFCE, détient un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe, est membre de la Plateforme des droits fondamentaux de l’UE et représente les associations familiales de 15 Etats européens.

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Europe, Famille, Politique, Société 0 commentaire -

La Pologne à l'avant-garde pour la défense de la vie humaine

De Claire Bréguet sur la-nouvelle-gazette-française.fr :

Mobilisation historique en Pologne contre l’avortement

L’initiative législative citoyenne polonaise, qui vise à abroger la loi sur l’avortement, perçue par les pro-vie comme «l’action politique la plus audacieuse depuis la Seconde Guerre mondiale », a eu le soutien de l’Église catholique et des membres éminents de Loi et justice, parti majoritaire absolu au Parlement. Le groupe civique pro-vie Fundacja Pro a entrepris en Pologne la campagne *Stop aborcyjnym* (Arrêter l’avortement) pour promouvoir l’initiative législative populaire qui demande au Parlement d’abroger la loi actuelle sur l’avortement et approuver l’avortement zéro en durcissant les sanctions contre ceux qui violent le droit à la vie avec ce crime.

L’initiative législative citoyenne polonaise, qui vise à abroger la loi sur l’avortement, perçue par les pro-vie comme «l’action politique la plus audacieuse depuis la Seconde Guerre mondiale », a eu le soutien de l’Église catholique et des membres éminents de Loi et justice, parti majoritaire absolu au Parlement. Le groupe civique pro-vie Fundacja Pro a entrepris en Pologne la campagne *Stop aborcyjnym* (Arrêter l’avortement) pour promouvoir l’initiative législative populaire qui demande au Parlement d’abroger la loi actuelle sur l’avortement et approuver l’avortement zéro en durcissant les sanctions contre ceux qui violent le droit à la vie avec ce crime.La loi actuelle polonaise autorise l’avortement jusqu’à 25 semaines dans trois cas: «risque pour la santé » de la mère, viol ou inceste ou « non viabilité » du fœtus. L’initiative pro-vie a recueillie en quelques heures les 100.000 signatures citoyennes nécessaires pour être prise en considération par le législateur. Elle a eu le soutien de membres éminents du parti Loi et Justice, qui aux dernières élections d’octobre s’est engagé à entreprendre des changements profonds dans le pays sur la défense des valeurs non négociables soutenues par l’humanisme chrétien. Le Premier ministre, Beata Szydlo, interrogée à la radio, reconnaissait être en faveur d’un débat au Parlement sur cette réforme pour abolir l’avortement.

L’Église catholique a aussi montré son soutien. Dans une note de la Conférence épiscopale, lue dimanche à la fin de la messe célébrée dans les églises du pays, les évêques polonais ont averti que la législation actuelle ne défendait pas pleinement le droit à la vie en permettant l’avortement dans trois cas. Ils soutiennent l’interdiction totale de l’avortement et encouragent les Polonais à défendre la vie humaine dès la conception et sans exception, rappelant que la position catholique à cet égard est «claire et immuable. » Cette déclaration a déclenché la semaine dernière la colère des féministes radicales : des pro-avortements ont arrêté ostensiblement dans plusieurs paroisses de Varsovie la lecture de la déclaration des évêques, et ont utilisé les réseaux sociaux pour encourager et alimenter le rejet, encourageant à des manifestations de rue devant le Parlement de Varsovie et dans dix autres villes.

«Chaque jour, l’avortement prend trois nouvelles vies en Pologne. Chaque année, en Pologne, on tue légalement plus de 1.300 enfants, plus de 94% d’entre eux en raison de suspicion de maladie. Dans ces circonstances, il n’y a pas de place pour l’attente ou des mesures d’efficacité incertaine », affirme Fundacja Pro . «Nous avons besoin d’une campagne qui influence largement l’opinion publique et qui conduise à abrogation de l’avortement le plus tôt possible. Nous devons montrer la vérité sur ce qu’est l’avortement. Nous encourageons tout le monde à nous rejoindre, en choisir la vie « conclut l’organisation pro-vie. Porte-parole de Priests for Life, Custodio Ballester, a salué l’initiative polonaise comme «l’action politique la plus audacieuse depuis la Seconde Guerre mondiale ». « Un Parlement souverain, qui bénéficie du soutien de la majorité du peuple polonais, veut que l’avortement soit considéré comme un crime contre la vie humaine. Cette proposition rend hommage à la nation polonaise et met en évidence la dictature gay-avorteur de l’UE et de l’ONU à qui sont soumises les nations européennes», a déclaré Ballester.

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Europe, Politique, Société 0 commentaire -

Quand Tugdual Derville évoque la soif de la Miséricorde dans les sociétés traversées par les atteintes à la vie

La soif de la Miséricorde dans les sociétés traversées par les atteintes à la vie

(Discours de Tugdual Derville au Congrès apostolique mondial de la Miséricorde; source : aleteia.org).

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Foi, Société, Spiritualité 0 commentaire -

En Belgique, peut-on proposer aux femmes en détresse une autre option que celle de l’avortement ?

Du Bulletin de l'Institut Européen de Bioéthique :

Belgique : peut-on proposer aux femmes en détresse une autre option que celle de l’avortement ?

Une campagne d’information avec affichage dans les trams anversois vient d’être interdite et retirée de l’espace public. On y voyait une jeune femme en questionnement par rapport à sa grossesse et l’adresse du site internet ongeplandzwanger.be

Les initiateurs de cette campagne d’information sont des personnes qualifiées (médecins, psychologues, infirmières) dont l’expérience en matière d’accompagnement de la détresse des femmes n’est plus à démontrer. Depuis plusieurs années, les animations proposées par l’ASBL Jongeren Info Life (JIL) sont très bien accueillies dans les écoles qui cherchent à sensibiliser les jeunes de tous horizons par rapport à l’avortement. Ce programme est d’ailleurs développé en accord avec l’association Siriz aux Pays-Bas, qui est elle-même subventionnée par le gouvernement néerlandais.

Mais en Belgique, et plus particulièrement en Flandre, il semble qu’il y ait une situation de monopole en faveur de Sensoa, selon un décret flamand sur la prévention et l’éducation sexuelle. Dans un article paru dans De Morgen, il est même question de mettre JIL et ses associés sur une liste noire, du seul fait que JIL désinformerait la population en mettant trop l’accent sur les séquelles de l’avortement au lieu d’insister sur le soulagement des femmes après leur avortement.

Faisant suite à une question posée au Parlement flamand, la Ministre flamande de l’éducation a pourtant réaffirmé que les écoles doivent avoir la liberté de choisir elles-mêmes les intervenants qualifiés pour l’éducation sexuelle aux écoles. JIL peut donc être invité en milieu scolaire sans problème.

Mais suite à diverses interpellations ultérieures, la campagne d'information a finalement été retirée des tramways anversois. La question se pose dès lors de savoir s’il est encore permis aujourd’hui à une association qui encourage respectueusement les femmes à garder leur enfant de se faire connaître dans l’espace public.

Dossier de l’IEB :

1. Les conséquences psychologiques de l'avortement

2. Liste des études scientifiques sur les conséquences psychologiques de l’avortementLien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société 0 commentaire -

La grande majorité des médecins italiens refusent de pratiquer l’IVG

De P. JM. Robinne sur ihsnews.net :

70% des médecins italiens refusent de pratiquer l’IVG

En 2005, 59% des gynécologues d’Italie ont refusé de pratiquer l’IVG en invoquant le droit à l’objection de conscience, selon les données du ministère de la Santé italien. Huit ans plus tard, en 2013, ils étaient près de 70%. Une heureuse tendance qui inquiète les mouvements féministes et certains médias.

Comment passe-t-on de 59 à 70% de gynécologues qui refusent d’avorter en l’espace d’à peine quelques années ? s’interroge par exemple le Guardian dans un article s’intéressant à la hausse du nombre d’objection de conscience au sein de cette profession et s’appuyant sur les données du ministère de la Santé italien.

Les données collectées par le ministère de la Santé italien sont éloquentes et confirment ce qui ressemble à une tendance bien plus large que le simple cas italien. Dans certaines régions du sud du pays, comme le Molise ou la Basilicate, plus de 90% des gynécologues ont eu recours à l’objection de conscience en 2013, soit près du double de ce qui était enregistré il y a huit ans.

À l’échelle nationale, le nombre d’IVG dans le pays a diminué de moitié en trente ans, passant de 233 976 interventions en 1983 à 102 760 en 2013.

Légal depuis 1978 en Italie, l’IVG (chirurgicale ou pharmaceutique) peut être pratiquée par un médecin pendant les 90 premiers jours de grossesse. Après cette période, elle demeure autorisée si l’intégrité physique ou mentale de la patiente est menacée.

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société 5 commentaires -

Marche pour la Vie : il est temps

Marche pour la Vie : il est temps

Marche pour la Vie : il est tempsIl est temps en Belgique que nous avancions unis pour défendre la vie humaine. Que nous portions dans les rues de Bruxelles un témoignage fort pour son respect inconditionnel.

Il est temps que nous disions stop à cette mentalité qui veut qu’on puisse tuer un enfant avant sa naissance, voir après [1], pour quelque motif que ce soit. Que la recherche sur la trisomie 21 cède progressivement le pas sur la suppression de ceux qui en sont porteurs [2].

Il est temps que l’euthanasie ne soit plus un phénomène banal, qui selon les chiffres du gouvernement français provoque un décès sur soixante en Belgique, sans le consentement du patient. [3] Que jamais, fin de vie ne soit synonyme d’euthanasie, mais de présence et d’accompagnement.

Il est temps que nous disions tous ensemble non à la marchandisation du corps humain. À titre gratuit ou non, un enfant n’a pas à faire l’objet d’un contrat. Que nous disions non à la « gestation pour autrui ».

Il est temps que nous demandions toute autre chose. Pour nos enfants et pour l’avenir. Des lois qui promeuvent la vie et protègent les plus faibles. Sinon quel est l’avenir de notre société ? Il y a pourtant tant à faire en matière d’adoption, d’aide aux parents ne pouvant accueillir un enfant (le plus souvent par manque d’argent ou par pression [4]), d’accompagnement des malades, de financement de la recherche.

Il est temps d’en finir avec les fausses solutions qui nous détruisent littéralement. C’est l’heure du bilan. Combien de personnes blessées, et même tuées, par l’avortement ? Combien par l’euthanasie ? Combien de familles déchirées ? Combien de pays reviennent désormais sur la GPA confrontés aux drames de l’imprévisible ?

Il est temps qu’une génération se lève dans ce pays. Et cela, nous vous le proposons le 17 avril à 15h au Mont des Arts à Bruxelles. Nous serons nombreux et déterminés.

Parce qu’en ces temps troublés par de multiples attentats et de doutes quant à l’avenir, raisonnent dans mon esprit ces premiers mots de l’encyclique « Paix sur Terre » de Saint Jean XXIII : « La paix sur la terre, objet du profond désir de l’humanité de tous les temps, ne peut se fonder ni s’affermir que dans le respect absolu de l’ordre établi par Dieu. » [5]

Oui, il est temps.

Paul Forget, Marche pour la Vie Bruxelles – ASBL, président

Informations : www.marchforlife.be

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/556339581202000------------------------

[1] « Why should the baby live? », BMJ, 27 janvier 2012, http://jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.full

[2] 96,5 % des diagnostiqués trisomiques 21 sont avortés en France.

[3] « L’euthanasie sans demander votre avis ? Bienvenue en Belgique ! », Figaro Vox, 18 juin 2015, http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/06/18/31003-20150618ARTFIG00150-l-euthanasie-sans-demander-votre-avis-bienvenue-en-belgique.php

[4] « Le choix de l’IVG est souvent dicté par une précarité sociale, économique ou une pression culturelle. Si elles en avaient eu la possibilité, les femmes auraient mené leur grossesse à terme. » (rapport de 2007 de la Commission fédérale d’évaluation de la loi dépénalisant l’avortement. p. 52)

[5] Pacem in Terris, Jean XXIII, http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/fr/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

-

La Marche pour la Vie à Bucarest

Marche pour la vie à Bucarest« La vie est le don le plus important » était le slogan répété par des milliers de participants à la « marche pour la vie » organisée à Bucarest le 26 mars. Avec petits et grands, des pancartes « Pour la vie », les familles sont venues soutenir la vie, comme l’a annoncé Trinitas TV, la télévision de l’Église orthodoxe roumaine. L’événement était organisé sur l’initiative de l’Association des étudiants pour la vie. Les participants se sont rencontrés au « Parc de l’unification » dans la capitale et ont marché en direction du Parc de la jeunesse. 15 organisations non-gouvernementales chrétiennes ont donné leur soutien.

Marche pour la vie à Bucarest« La vie est le don le plus important » était le slogan répété par des milliers de participants à la « marche pour la vie » organisée à Bucarest le 26 mars. Avec petits et grands, des pancartes « Pour la vie », les familles sont venues soutenir la vie, comme l’a annoncé Trinitas TV, la télévision de l’Église orthodoxe roumaine. L’événement était organisé sur l’initiative de l’Association des étudiants pour la vie. Les participants se sont rencontrés au « Parc de l’unification » dans la capitale et ont marché en direction du Parc de la jeunesse. 15 organisations non-gouvernementales chrétiennes ont donné leur soutien.Source (via Orthodoxie.com)

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Ethique, Europe, Politique, Société 0 commentaire