Pourquoi la génération la plus prospère, la plus libre et la mieux protégée de l’histoire est-elle en train de sombrer dans des pulsions d’euthanasie à cause de l’écologie ?

Alors que notre génération est probablement l'une de celles vivant dans la plus grande prospérité, l'une des plus protégées et des plus libres, un sentiment de pessimisme, fortement lié au sentiment d'urgence écologique, la traverse...

Pour « Atlantico », Eddy Fougier et Chantal Delsol dialoguent sur ce phénomène:

Atlantico : Alors que notre génération est probablement l'une de celles vivant dans la plus grande prospérité, l'une des plus protégées et des plus libres, un sentiment de pessimisme, fortement lié au sentiment d'urgence écologique, la traverse. Quelles sont les causes d'un tel pessimisme ambiant ? A quel point est-il intrinsèquement lié au sentiment d'urgence écologique ?

Chantal Delsol : C’est la France qui est pessimiste et dépressive. Toutes les études sociologiques le montrent. Les Français se rendent compte que la mondialisation et l’ouverture à tous les vents leur fait perdre leur système social spécifique, très avantageux. Un Etat colbertiste n’est plus possible dans un pays moderne à l’époque de la mondialisation. Fait aggravant : le président de la République lui-même, élu et soutenu par l’élite cosmopolite et mondialisée, s’attache à mettre en cause le vieux modèle protecteur et colbertiste. Il y a pour le Français de quoi se révolter. D’où les gilets jaunes. Et je n’ose penser à ce qui se passera quand on voudra réformer les retraites ! Tout cela laisse comprendre le paradoxe : nous avons le pays le plus protecteur et redistributeur du monde, et nous sommes constamment mécontents, aigris et vindicatifs. C’est que nous sentons que ce système, on est en train de le rogner par tous les bouts.

L’écologie joue un grand rôle parce qu’en l’absence désormais de religions, elle est devenue la seule religion partagée et conquérante, d’abord dans la jeunesse. Comme toutes les religions elle a ses clercs, ses prières, ses dogmes, ses grands-messes, ses grands mensonges qui fonctionnent très bien (regardez l’histoire des rats de Seralini en 2012), et son intolérance rituelle (on ne discute pas avec des euro-sceptiques: on les injurie). Il y a surement des vérités scientifiques dans le discours écologique. Mais il y a aussi des excès, des calembredaines, et même des tromperies conscientes faites pour affoler les fidèles croyants. On est encore dans une idéologie de type religieux. C’est pourquoi il est si difficile de savoir qui croire et ce qui est vrai.

Eddy Fougier : Il y a effectivement, d'un point de vue objectif, quelque chose d'incompréhensible à l'échelle mondiale : l'amélioration d'un certain d'indicateurs, c’est-à-dire le niveau de vie, la mortalité infantile, l'espérance de vie, les indices liés à la malnutrition, la pauvreté également en baisse. D'un point de vue objectif, on a l'impression que les choses s'améliorent. Mais d'un point de vue subjectif, on a l'impression que les choses empirent, notamment pour les jeunes générations. Pour ces derniers, sûrement que cette de l'urgence climatique–qui est la chape de plomb de la lutte écologique - explique qu'on a du mal à se projeter dans le futur de manière optimiste, que la plupart des activités humaines sont entachés d'une sorte de péché, de culpabilité collective, qui fait que ces activités –industrielles, agricoles, animales- aboutissent à être l'origine de ce changement climatique. On est face à ce grand paradoxe où on n'a jamais aussi bien vécu à l'échelle mondiale, et pourtant le futur demeure incertain.

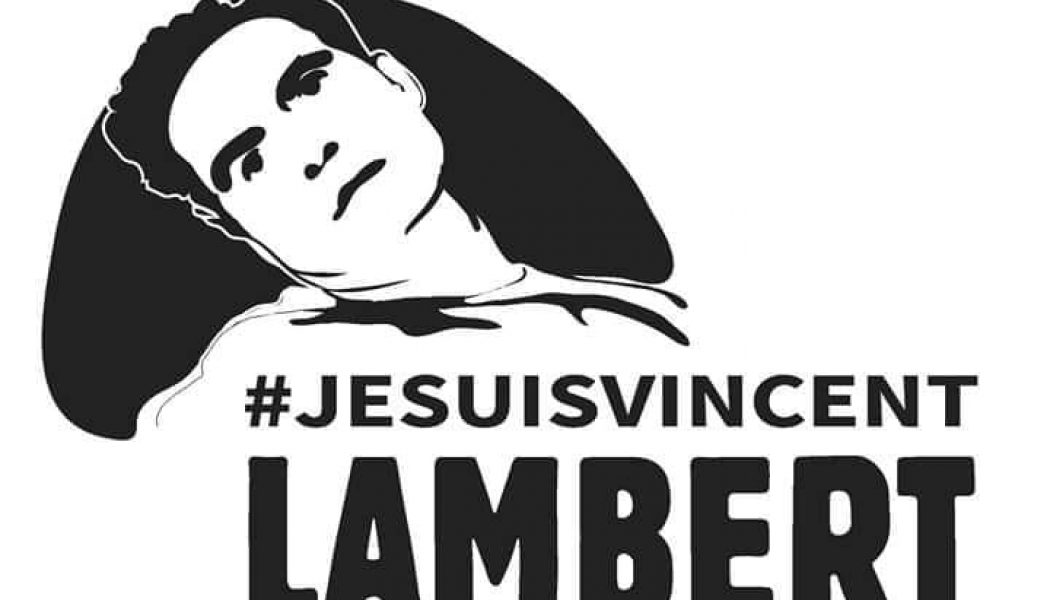

Cette peur qui peut aller jusqu'à la volonté de ne pas faire d'enfant ou de s'euthanasier a une symbolique quasi-religieuse. Peut-on considérer que l'on fait face à un néo-millénarisme écologique ?

Chantal Delsol : Les humains font des enfants pour deux raisons : soit parce qu’ils n’ont pas de moyens de contraception et donc souvent malgré eux, soit parce qu’ils ont une forme ou une autre de spiritualité, c’est-à-dire qu’ils valorisent quelque chose qui les dépasse. A une époque où nous avons la contraception sans la spiritualité, il n’y a plus grande raison de se reproduire. C’est pourquoi Raymond Ruyer disait que dans les cent prochains siècles, on était au moins sûrs d’une chose : les humains encore présents seraient religieux d’une manière ou d’une autre.

Eddy Fougier : Effectivement. Quand j'ai vu monter la théorie de la collapsologie, j'avais un projet d'ouvrage que je souhaitais nommer ainsi. De même, il y a une dimension néo-religieuse dans ce qui se passe. On l'a ressenti en 2000 avec le bug qu'on prévoyait mais aujourd'hui ce sentiment est multiplié avec la crainte du grand effondrement à l'horizon 2030, 2040. Avec cette idée que seuls les "purs", ceux qui respectent la Terre-mère, Gaïa, pourront survivre. Et cette religion a ses prophètes, notamment suédois [ndlr. Greta Thunberg]. Ce sentiment ne sera que grandissant à mesure qu'on accumulera les preuves de l'impact de l'homme sur la terre. Mais ceci se trouvera également de plus en plus exploité par des marchands de peurs. Cela existe à l'échelle nationale avec les courants populistes. Mais ça pourra transparaître également dans des mouvements de nature religieuse, sectaire, voire idéologique, qui vont exploiter cette crainte de l'avenir et de l'effondrement de la civilisation.

Le sentiment de déclin qui parcourt le monde occidental et à fortiori la France joue-t-il une part importante dans ce ressenti ? En quoi ce sentiment millénariste est-il associé au progressisme ?

Chantal Delsol : Le sentiment de déclin est d’abord du au fait du déclin de notre modèle social dont j’ai parlé plus haut. Mais aussi au fait que la seule religion que nous ayons, la religion écologique, est une religion de catastrophe et non d’espérance: elle a restitué le temps circulaire des anciens paganismes, elle a renoncé au temps fléché du monothéisme judéo-chrétien. Le temps circulaire ne peut produire que du pessimisme : l’espoir y est vain.

Eddy Fougier : Il y a un clivage de plus en plus fort entre les populations de pays développés et les pays émergents. Du côté de ces derniers, ils considèrent que leur vie s'améliore. C'est le contraire pour les premiers qui estiment que les générations futures vivront moins bien que les générations actuelles. C'est un ressenti subjectif basé en terme de croissance, de niveau de chômage, d'insécurité économique et sociale, qui explique cette fracture. L'idée qu'il y a un jeu à somme nul où les pays émergents se sont développés au détriment des pays développés est finalement assez courante dans l'opinion publique.

Pour autant, je ne pense pas que le sentiment de déclin de l'Europe se retrouve lié à la collaspologie et à ses adeptes. Pour ces derniers, l'effondrement est lié à la diffusion d'un modèle occidental. Le bruit ambiant fait effectivement pourtant en sorte qu'il y a cet amalgame, comme on l'a vu chez les gilets jaunes qui y associent un déclin collectif de la civilisation occidentale et une incapacité à se projeter sans peur dans le futur. Pour résumer, pour ceux de la génération de Greta Thunberg à Pablo Servigne, l'Occident mourra de ses péchés.

Le progressisme de l'autre côté –celui qui prône la décroissance- se retrouve également associé à cette chape de plomb du changement climatique. L'idée est un retournement du concept thatchérien "il n'y a pas d'alternative". C’est-à-dire que la seule alternative possible est en réalité la décroissance; c'est réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serres par exemple ou mettre fin à notre système agro-alimentaire actuel. Donc remettre en cause de façon radical notre mode de développement, notre modèle économique à l'échelle individuelle et collective et éventuellement envisager un régime plus autoritaire pour imposer ce passage d'une abondance à une pénurie par anticipation de ce que pourrait être ce grand effondrement.

Ref. Comme un problème au royaume du progressisme triomphant :

Après la "religion" des droits de l’homme voici celle de l’écologisme et, en prime, une certaine Eglise déboussolée qui lui court après mais pour un chrétien, pas de quoi s’agiter: saint Paul nous avait déjà prévenus. Et la logique y ajoute le point de vue de la raison: la société occidentale est devenue mortifère. C’est pourquoi, en forçant un peu le trait, on peut en déduire, avec Rémi Brague et Raymond Ruyer, que les humains qui seraient présents d’ici quelques siècles dans nos contrées seront religieux d’une manière ou d’une autre…

JPSC

« Les évêques francophones de Belgique ont nommé l’abbé Joël Spronck (du diocèse de Liège) nouveau Recteur du Séminaire Notre-Dame de Namur. Il entrera en fonction le 1° juillet 2019. Il succède au Chanoine Joël Rochette.

« Les évêques francophones de Belgique ont nommé l’abbé Joël Spronck (du diocèse de Liège) nouveau Recteur du Séminaire Notre-Dame de Namur. Il entrera en fonction le 1° juillet 2019. Il succède au Chanoine Joël Rochette.