La vie et le vivant selon saint Thomas - Stéphane Mercier

Philosophie - Page 21

-

Bruxelles, 18 février : Philo à BXL avec Stéphane Mercier : La vie et le vivant selon saint Thomas

mardi 18 février de 19:30 à 21:30Le Roy d'Espagne, Grand-Place 1, 1000 Bruxelles -

Les contradicteurs du pape François

Une chronique publiée par le Chanoine Eric de Beukelaer (1) dans la « Libre Belgique » de ce jeudi 6 février 2020 :

Une chronique publiée par le Chanoine Eric de Beukelaer (1) dans la « Libre Belgique » de ce jeudi 6 février 2020 :« Ceux qui s’opposent à l’enseignement de François peuvent être répartis dans quatre catégories aux parois non étanches.

Paradoxe. Nombre de traditionnels avocats de l’autorité pontificale objectent par moments contre l’enseignement du pape François. D’aucuns contrent même son magistère, en se réclamant de son prédécesseur. Pour déchiffrer l’enjeu des controverses, il est utile de connaître ces contradicteurs et ce qui les motive. En schématisant, je les répartis en quatre catégories aux parois non étanches :Il y a les contradicteurs pour raisons personnelles. Benoît XVI était ferme en matière doctrinale, mais doux de caractère. François, lui, est un chef qui n’hésite pas à faire acte d’autorité. Gare aux prélats qui font obstacle à son désir de synodalité ou de transparence financière. Dans la curie romaine, certains vivent douloureusement leur mise à l’écart et rejoignent, dès lors, l’opposition au Pape.

Il y a les contradicteurs pour raisons sociétales. Héritiers des pontificats de saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ceux-là ont une vive conscience du besoin de résister aux dogmes post-modernes que sont le relativisme et l’hyper-individualisme. Ils croient déceler dans l’inflexion du discours moral du pape François, la porte ouverte vers un reniement. Je pense qu’ils se trompent. Notre pape est doctrinalement tout à fait classique. En vrai jésuite, héritier d’une riche tradition missionnaire, il veille cependant à annoncer la joie de l’Évangile dans une société qui n’est plus chrétienne. Pour ce faire, il invite à élaborer une approche pastorale adaptée à nos contemporains, vivant aux périphéries plus que dans les sacristies. Dans sa démarche, il n’est pas isolé. Nombreux sont les couples profondément catholiques qui gardent leurs principes mais changent leurs discours quand leurs enfants grandissent en prenant des sentiers de vie buissonniers.

Il y a les contradicteurs pour raisons politiques. Les catholiques proches des partis populistes, climatosceptiques et nationalistes, considèrent la religion comme un marqueur identitaire. En conséquence, ils voient un adversaire en ce pape qui plaide la cause des migrants et de l’écologie, se voulant l’apôtre de ponts plutôt que de murs entre les peuples. Souvenons-nous de ce ministre italien invitant il y a peu - chapelet au poing - à huer François. Du jamais-vu. Ces mouvements ont du succès auprès d’une certaine jeunesse sans racines, car ils maîtrisent à la perfection la communication sur les réseaux sociaux et son cortège de fake news.

Il y a les contradicteurs pour raisons ecclésiologiques. Ceux-là pensent l’Église d’abord à partir du clergé, plutôt que des baptisés. Ils font, dès lors, de la discipline du célibat sacerdotal obligatoire, un absolu constitutif de l’identité catholique. Que des baptisés d’Amazonie (ou d’ailleurs) n’aient plus accès à l’Eucharistie par manque de prêtres, ne peut justifier à leurs yeux, une prudente évolution de l’appel de candidats au sacerdoce. Ce serait une "catastrophe pastorale, une confusion ecclésiologique et un obscurcissement de la notion de sacerdoce" (dixit un livre récent) que de retrouver la pratique des premiers siècles et permettre l’ordination d’hommes mariés éprouvés et reconnus ("prêtre" ne signifie-t-il pas "ancien" en grec ?). Paradoxalement, ce sont les mêmes qui acceptent que des pasteurs réformés, devenus catholiques, soient ordonnés tout en restant mariés. Leur vision de l’Église partant du clergé, ils appuient la régularisation de ceux qui viennent d’un clergé non catholique, mais refusent d’assouplir cette même discipline du célibat pour répondre aux besoins des baptisés.

Comment réagir ? Osons un fraternel débat avec ces contradicteurs. C’est la volonté du pape François lui-même de voir une culture de la controverse théologique s’installer jusqu’au sommet de l’Église. Ce faisant, veillons bien à ce qu’un tel débat se vive en écoutant… "ce que l’Esprit dit aux Églises" (Apoc.2, 7).

(1) : Blog : http://minisite.catho.be/ericdebeukelaer/

Entre Célestin V et Boniface VIII, les goûts et les couleurs varient. Quoi qu'il en soit des argumentaires et classements catégoriels toujours discutables, « on ne peut pas plaire à tout le monde », comme dirait Marc-Olivier Fogiel (France 3, 2000). Les papes eux-mêmes ne sont pas en reste dans l’illustration de cet adage universel. Pourquoi y échapperaient-ils ? Après tout, aucun homme, même canonisé en raison de ses réels mérites, n’est vraiment parfait : hormis le Christ, seul vrai Dieu et vrai homme. La papolâtrie est un vilain défaut hérité de l’exaltation monarchiste des princes qui nous gouvernent. Pour le reste, demeurons, en effet, ouverts et courtois.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Idées, Livres - Publications, Philosophie, Politique, Société, Témoignages 12 commentaires -

Célibat sacerdotal : une contribution remarquable en filiale obéissance au pape régnant

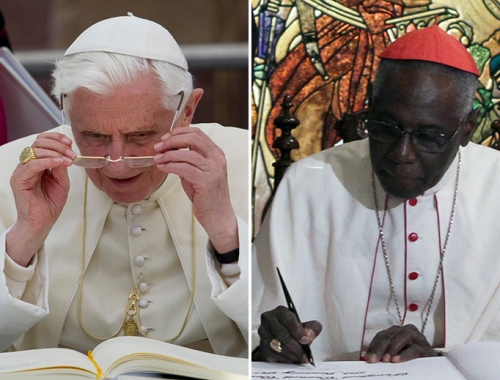

Dans le n° 322 – février 2020 du mensuel « La Nef » , Christophe Geffroy fait le point sur l’événement suscité par la publication du plaidoyer de Benoît XVI et du Cardinal Sarah en faveur du respect absolu du célibat sacerdotal dans l’Eglise latine. Voici cette excellente synthèse :

Le secret fut particulièrement bien gardé. Le 12 janvier, nous apprenions par le site du Figaro que Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin, allaient publier ensemble le 15 janvier un livre pour défendre le célibat sacerdotal : Des profondeurs de nos cœurs (1). Aussitôt, sans même avoir lu le livre, nombre de personnalités catholiques s’en prenaient au pape émérite, l’accusant de trahir François ou de s’ériger en magistère parallèle, ou encore de n’avoir plus toute sa tête et de s’être fait manipuler par un entourage réactionnaire. Le journaliste de La Croix, Nicolas Senèze, par exemple, twittait : « Un méchant coup dans le dos du pape ! Ce pape (émérite) commence vraiment à poser un problème… »

Une polémique artificielle

Coup de théâtre avant même la sortie du livre dans les librairies, des journalistes affirmaient d’une façon quelque peu contradictoire que le texte n’était pas de Benoît XVI et qu’il n’avait pas donné son accord pour publier sa propre contribution. Ces graves accusations tendaient à faire passer le cardinal Sarah pour un manipulateur. Après un bref moment de flottement, la vérité a pu être établie sans l’ombre d’un doute. Les deux textes d’introduction et de conclusion ont été rédigés par le cardinal Sarah et approuvé par le pape émérite ; la partie de Benoît XVI, « Le sacerdoce catholique » est bien de lui, texte rédigé en septembre 2019 avant le synode sur l’Amazonie et authentifié par Mgr Gänswein. Le cardinal Sarah, pour défendre son honneur et sa bonne foi, a publié des échanges montrant l’accord de Benoît XVI pour cet ouvrage, ce qu’a reconnu Mgr Gänswein. Les deux hommes se sont d’ailleurs revus le 17 janvier et aucun malentendu n’existait entre eux : « Avec le pape émérite Benoît XVI, nous avons pu constater combien il n’y a aucun malentendu entre nous. Je suis sorti très heureux, plein de paix et de courage de ce bel entretien », twittait le cardinal Sarah le 17 au soir.

Résultat de cette polémique : le livre est strictement inchangé, ses textes ne sont pas mis en cause, seule la mention des auteurs sera revue dans les éditions suivantes : au lieu d’un livre cosigné par Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah, ce dernier sera le seul auteur « avec la contribution de Benoît XVI ».

Ces réactions polémiques et leur violence révèlent à quel point cet ouvrage est un événement important qui gêne pas mal de monde. C’est en effet la première fois que Benoît XVI s’explique ainsi sur un sujet débattu aussi « chaud » et sur lequel le pape est très attendu. Devait-il sortir de la réserve qu’il s’était imposée ? La question est légitime, mais il n’existe pas de réponse toute faite tant qu’un statut de « pape émérite » n’aura pas été établi. Benoît XVI demeure évêque et conserve à ce titre la liberté de s’exprimer comme n’importe quel évêque émérite. Il est évident qu’il ne s’exprime plus en tant que successeur de Pierre et sa parole n’a donc aucune autorité magistérielle mais elle a l’autorité de son expérience, de sa compétence et de sa sagesse. Son intervention ne commente pas une décision pontificale mais une question ouverte sur laquelle on peut librement discuter, il est donc absurde de voir dans cette initiative une « attaque » ou une critique contre François ; et ce d’autant plus qu’il ne fait aucun doute qu’il ne contestera pas ce que le pape décidera in fine.

Le fait qu’il ait jugé en conscience devoir parler montre simplement l’importance qu’il prête à ce sujet pour le bien de l’Église. Contribuer à éclairer le pape et les fidèles sur un tel débat est une attitude parfaitement légitime et normale dans l’Église. L’introduction donnait d’ailleurs le ton sans ambages : « Nous offrons donc fraternellement ces réflexions au peuple de Dieu et, bien entendu, dans un esprit de filiale obéissance, au pape François » (p. 23).

Ce dernier, au demeurant, n’a émis aucune réserve ni effectué aucune pression, a confirmé Mgr Gänswein. Andrea Tornielli, directeur éditorial du Dicastère pour la Communication du Saint-Siège, avait publié dès le 13 janvier un éditorial saluant « une contribution sur le célibat sacerdotal, en filiale obéissance au pape ». Aucune critique contre le principe même de ce livre, l’auteur rappelant au contraire l’attachement de François au célibat sacerdotal.

La nature du sacerdoce

Venons-en maintenant au contenu de cet ouvrage. Il faut le redire d’emblée, il n’y a nulle polémique chez les deux auteurs, mais au contraire une réflexion passionnante et très profonde sur la nature du sacerdoce qui justifie pour eux de maintenir le célibat sacerdotal dans l’Église latine. Commençons par le texte de Benoît XVI intitulé « Le sacerdoce catholique ».

Ce texte assez bref de 45 pages est une approche lumineuse sur la crise actuelle du sacerdoce, sur l’incompréhension qu’en ont beaucoup aujourd’hui dans l’Église. Pour le pape émérite, comprendre la nature du sacerdoce permet aussi de mesurer combien l’ordination d’hommes mariés serait une fausse solution et conduirait au contraire à une situation bien pire.

« Au fondement de la situation grave dans laquelle se trouve aujourd’hui le sacerdoce, écrit-il, on trouve un défaut méthodologique dans la réception de l’Écriture comme Parole de Dieu. L’abandon de l’interprétation christologique de l’Ancien Testament a conduit de nombreux exégètes contemporains à une théologie déficiente du culte. Ils n’ont pas compris que Jésus, loin d’abolir le culte et l’adoration dus à Dieu, les a assumés et accomplis dans l’acte d’amour de son sacrifice. Certains en sont arrivés à récuser la nécessité d’un sacerdoce authentiquement cultuel dans la Nouvelle Alliance » (p. 29-30). Et il poursuit : « L’acte cultuel passe désormais par une offrande de la totalité de sa vie dans l’amour. Le sacerdoce de Jésus-Christ nous fait entrer dans une vie qui consiste à devenir un avec lui et à renoncer à tout ce qui n’appartient qu’à nous. Tel est le fondement pour les prêtres de la nécessité du célibat mais aussi de la prière liturgique, de la méditation de la Parole de Dieu et du renoncement aux biens matériels » (p. 30).

Les origines de la crise du sacerdoce

Benoît XVI explique alors comment le sacerdoce s’est élaboré à l’origine de l’Église, comment la destruction du Temple hérodien a été assumée positivement par Dieu et comment aussi Luther, se fondant sur une autre lecture de l’Ancien Testament, ne voyait plus le sacerdoce que « comme une expression de la “Loi” » (p. 43). Aujourd’hui, cette incompréhension qui érige une opposition entre ministères et sacerdoce demeure largement partagée, d’où la crise que nous vivons. Dans l’Ancienne Alliance, la continuité de la hiérarchie sacerdotale était assurée par l’hérédité, puisque les prêtres étaient issus de la seule tribu de Lévi ; dans la Nouvelle Alliance, c’est Dieu qui appelle l’homme au ministère qui doit reconnaître et accepter cet appel, d’où le problème de la vocation qui existe dans l’Église. « Dans la conscience commune d’Israël, les prêtres étaient rigoureusement tenus de respecter l’abstinence sexuelle dans les périodes où ils exerçaient le culte et étaient donc en contact avec le mystère divin. La relation entre l’abstinence sexuelle et le culte divin fut absolument claire dans la conscience commune d’Israël. […] Étant donné que les prêtres de l’Ancien Testament ne devaient se consacrer au culte que durant des périodes déterminées, le mariage et le sacerdoce étaient compatibles. Mais, en raison de la célébration eucharistique régulière et souvent même quotidienne, la situation des prêtres de l’Église de Jésus-Christ se trouve radicalement changée. Désormais, leur vie entière est en contact avec le mystère divin. Cela exige de leur part l’exclusivité à l’égard de Dieu. Cela exclut par conséquent les autres liens qui, comme le mariage, embrassent toute la vie. De la célébration quotidienne de l’Eucharistie, qui implique un état de service de Dieu permanent, naquit spontanément l’impossibilité d’un lien matrimonial. On peut dire que l’abstinence sexuelle qui était fonctionnelle s’est transformée d’elle-même en une abstinence ontologique » (p. 47-48).

Certes, reconnaît Benoît XVI, il a existé dans les premiers siècles de l’Église un clergé marié, mais, insiste-t-il, « les hommes mariés ne pouvaient recevoir le sacrement de l’Ordre que s’ils s’étaient engagés à respecter l’abstinence sexuelle » (p. 50), ce qui était alors admis sans problème et, dès l’origine, le célibat était imposé à tous les évêques, d’Orient comme d’Occident. De même, peut-on ajouter, si saint Pierre était marié, il a quitté sa famille pour suivre le Christ.

Le regard d’un pasteur

Dans sa contribution, le cardinal Sarah porte un « regard ecclésiologique et pastoral sur le célibat sacerdotal ». S’appuyant sur son expérience personnelle, il explique combien des prêtres mariés auraient eu du mal à évangéliser l’Afrique et rappelle que, de même que le sacerdoce est un don, il n’existe pas de « droit à l’Eucharistie » (p. 89) et qu’on ne peut donc changer la doctrine catholique du sacerdoce et du célibat en fonction des besoins ressentis ici ou là. En effet, le Cardinal dément avec vigueur l’idée selon laquelle le célibat ne serait qu’une simple loi ecclésiastique, une discipline tardivement imposée. Il est attesté que dès le IVe siècle, les hommes mariés ordonnés étaient tenus à la continence absolue, cela les adeptes de l’ordination d’hommes mariés ne le rappellent jamais. Dans l’Église d’Orient, cette pratique a évolué plus tardivement à la fin du VIIe siècle quand la continence sacerdotale n’a pas disparu mais a été limitée aux périodes qui précèdent la célébration eucharistique. Le contexte culturel de l’époque était cependant différent et, aujourd’hui, « le clergé oriental marié est en crise » (p. 95), le divorce des prêtres mariés étant notamment un vrai problème. Et les vocations ne sont pas plus nombreuses là où existe un clergé marié (2), cette mesure ne résoudrait donc même pas cet aspect, qui est pourtant le premier recherché, et ne ferait que troubler davantage la juste compréhension du sacerdoce de plus en plus réduit à une simple fonction.

L’exception deviendrait la règle

Le cardinal Sarah conclut son texte en notant qu’« au sein de l’Église, les crises sont toujours surmontées par un retour à la radicalité de l’Évangile, et non par l’adoption de critères mondains » (p. 142). Et il ajoute : « Je supplie humblement le pape François de nous protéger définitivement d’une telle éventualité en mettant son veto à tout affaiblissement de la loi du célibat sacerdotal, même limité à l’une ou l’autre région » (p. 162). Car, même restreint à une contrée, l’ordination d’homme marié dans l’Église latine créerait une « brèche », « l’exception deviendrait un état permanent préjudiciable à la juste compréhension du sacerdoce » (p. 127).

Christophe Geffroy

(1) Benoît XVI, cardinal Robert Sarah, Des profondeurs de nos cœurs, Fayard, 2020, 176 pages, 18 €.

(2) Saint Paul VI l’avait vu dès 1967 dans son encyclique Sacerdotalis Caelibatus défendant le célibat sacerdotal déjà attaqué.© LA NEF n°322 Février 2020

Ref. Une défense du célibat sacerdotal

JPSC

-

Bruxelles, 21 janvier : la philosophie après le Big Bang avec Stéphane Mercier

-

"Quel sens a la vie?" : êtes-vous inscrit(e) à l'Université pour la Vie ? (Bruxelles, Liège, Mons, Namur, LLN, Gand)

Inscrivez-vous à l'Université de la vie : 4 lundis soirs consécutifs, dès janvier 2020

Quatre lundis soirs (20h15 - 22h15) les 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020

Grossesse, tests génétiques, avortement, soins palliatifs, euthanasie et démence, handicap, ... Face à toutes ces questions de bioéthique ... et aussi l'actualité en Belgique, pouvons-nous faire l'impasse sur la question du sens de la vie?

4 SOIRÉES DE FORMATION OUVERTES À TOUS. En VISIO-CONFÉRENCE et EN DIRECT, pour S'INFORMER ET SE FORMER sur les questions de bioéthique d'actualité.

Avec :

Eric Vermeer, infirmier éthicien en soins palliatifs à Namur.

Jean-Noel Dumont, philosophe

Gilles Hériard Dubreuil, président du Courant pour une écologie Humaine

Esther Pivet, polytechnicienne, spécialiste de la question du genre

Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et biologiste médical

Dr Laure Lallemand, médecin, logothérapeuthe et praticienne naprotechnologie

Yves Meaudre, vice-président d'Enfants du MékongTugdual Derville, Caroline Roux, Blanche Streb, Valérie Boulanger, François-Xavier Pérès d'Alliance VITA … et d'autres invités et témoins exceptionnels à découvrir chaque soir !

Porté par Vita International et l'Institut Européen de Bioéthique

CE RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS : Bruxelles, Liège, Namur, Mons, Louvain-la-Neuve et Gand !

-

Comment les catholiques ont édifié une civilisation

De Michel Janva sur le site du Salon Beige :

Comment les catholiques ont bâti une civilisation

« Je suis heureux de recommander le livre de William Slattery […] sur l’éthos de l’héroïsme et du génie qui a inspiré les bâtisseurs de la civilisation chrétienne – et qui peut inspirer les bâtisseurs d’une autre culture chrétienne à l’avenir, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux Amériques. » Cardinal Robert Sarah.

L’ouvrage analyse le rôle de la religion catholique dans la construction de la civilisation occidentale d’une manière originale – non à travers le prisme d’un christianisme abstrait mais par le biais de personnalités catholiques concrètes, hommes et femmes ayant incarné la vision catholique de Dieu et de l’homme, du temps et de l’éternité, dans un contexte incertain et souvent tragique.

Livre d’histoire à l’érudition impeccable, mais aussi livre traversé d’un véritable souffle épique, il rend toute leur vie, leur génie et leur fougue à des figures de pionniers qui surent poser les fondations d’un nouvel ordre sociopolitique qui devait leur survivre pendant des siècles. Ce faisant, il balaye le large spectre de ce que l’Occident leur doit encore aujourd’hui, de son idéal éducatif à son architecture, de sa musique à sa vision de l’économie – leur chef-d’œuvre étant sans doute un art inédit de l’amour.

À l’heure où le catholicisme semble être entré, en Occident, dans un irrémédiable déclin, Comment les catholiques ont bâti une civilisation permet de reprendre toute la mesure de sa fécondité – passée et actuelle.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Eglise, Foi, Histoire, International, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Philosophie, Sciences, Société, Spiritualité 0 commentaire -

La notion de genre et les identités homme-femme

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Ethique, Idées, Philosophie, Sexualité, Société 0 commentaire -

Le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère : un avatar du new age

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :« Dans le document final du synode sur l’Amazonie (paragraphe 9), il est dit que « la recherche de la vie en abondance chez les peuples autochtones d’Amazonie se concrétise dans ce qu’ils appellent le “bien-vivre” et se réalise pleinement dans les Béatitudes. Il s’agit de vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l’être suprême, car il existe une intercommunication entre le cosmos tout entier, là où il n’existe ni excluants ni exclus. Une telle compréhension de la vie est caractérisée par le lien et l’harmonie des relations entre l’eau, le territoire et la nature, la vie communautaire et la culture, Dieu et les différentes forces spirituelles. »

Le lien avec la Pachamama

Cette référence explicite au bien-vivre des peuples autochtones d’Amazonie donne consistance à l’idée évoquée précédemment (cf. L’HN n° 1699) du lien étroit qui unit ce concept au culte de la Pachamama. De multiples publications universitaires sur les mutations politiques et idéologiques actuellement observables de l’autre côté de l’Atlantique confirment ce lien. Les enjeux s’étendent d’ailleurs bien au-delà du seul cas restreint de l’Amazonie… et même de l’Amérique du Sud. Il en ressort qu’il existe de fortes convergences intellectuelles et militantes enre les paradigmes actuels de la théologie de la libération et la cause mondialiste écologiste, convergences auxquelles la politique onusienne accorde son crédit à travers plusieurs résolutions.

En s’appuyant sur les populations indigènes du monde rural, la théologie libérationniste s’applique à modifier son approche subversive, en faisant de l’écologie son principal thème de revendication. Il est remarquable de trouver la promotion du culte de la Pachamama dès 1988, dans un livre intitulé Théologie de la Terre, écrit par un moine brésilien, toujours très à la mode, Marcelo Barros : « La Pachamama, en tant que représentation symbolique de Dieu, n’est pas idolâtrie, car elle ne sert pas à dominer les pauvres. Elle n’est qu’une médiation du Dieu de la vie. Les fruits de la Terre sont conçus comme le visage de Dieu. Quand on vénère la Terre on vénère Dieu. La Pachamama est en faveur des pauvres, protectrice des faibles. Elle est la mère qui nourrit les hommes »1. Les convergences entre la théologie libérationniste et « l’écologie des pauvres » portent essentiellement sur la dénonciation de l’exploitation de la Terre et de l’idéologie de la croissance, ainsi que sur une approche holistique du monde2. La notion de bien-vivre offre ainsi une base conceptuelle à un projet politique révolutionnaire, présenté comme une alternative au « vivre mieux » matérialiste occidental, capitaliste et colonialiste.

Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Idées, Philosophie, Politique, Religions, Société, Théologie 0 commentaire -

Benoît XVI lance une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne, indépendante de l’épiscopat

Lu sur le site du « salon beige » :

A la surprise générale, le pape émérite Benoît XVI a lancé une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne.

A la surprise générale, le pape émérite Benoît XVI a lancé une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne.« Je veux que la voix catholique soit entendue »

L’objectif de cette fondation est de lever l’équivalent d’environ 500 000 $ en 2020 pour investir dans la formation de jeunes journalistes et soutenir une variété de projets, y compris la recherche sur des questions d’éthique biomédicale, en Allemagne.

Étant donné que les diocèses, riches grâce à l’impôt, et la puissante conférence épiscopale financent déjà un large éventail de projets médiatiques et de médias qui dispensent une formation, y compris une école de journalisme catholique dédiée basée à Munich, l’initiative du pape émérite a été vue comme une stratégie pour renforcer les reportages catholiques fidèles au magistère, indépendamment des influences épiscopales et autres.

La «Société des journalistes catholiques» a critiqué cette décision, affirmant qu’elle se demandait pourquoi le pape émérite avait décidé d’entreprendre cette initiative sans impliquer l’école de journalisme existante… Sans doute parce que son orthodoxie fait défaut…

À quelques exceptions notables – comme l’édition allemande de Catholic News Agency, CNA Deutsch –l’infrastructure des médias catholiques et de ses organes de représentation en Allemagne est profondément ancrée dans les structures et les organes généraux de l’Église.…

JPSC

-

Quelle vision anthropologique de l’homme à partir des Écritures ? et quid de l’homosexualité, du divorce, de l’adultère…?

Du site Aleteia.org :

Divorce, genre, homosexualité : la Commission pontificale biblique répond aux enjeux contemporains

17 décembre 2019

Dans un document paru en italien le 16 décembre 2019, la Commission théologique pontificale biblique propose une vision anthropologique de l’homme à partir des Écritures. Une étude « systématique » qui aborde de front les grands sujets contemporains tels que l’homosexualité, le divorce ou encore l’adultère…

« Qu’est-ce que l’homme » ? C’est la question à laquelle la Commission théologique pontificale biblique vient de proposer une réponse, dans un ouvrage paru en italien le lundi 16 décembre. Ce document, intitulé : « Qu’est-ce que l’homme (Ps 8, 5), un itinéraire d’anthropologie biblique » rassemble les données de la Bible sur l’être humain, de la Genèse à l’Apocalypse. Construit en quatre parties, il se veut un « instrument » à destination des experts, catéchistes ou encore formateurs, explique Pietro Bovati, membre de cette commission, dans le communiqué de présentation du document.

Si ce livre aborde de multiples thématiques, c’est parce qu’il est voué à devenir un « texte de référence » sur des thèmes sensibles, au « centre du débat social et civil », explique-t-il. Le divorce, l’adultère, l’homosexualité, le célibat sacerdotal, le mariage ou encore les violences familiales en font évidemment parti. Abordant frontalement ces problèmes avec « délicatesse » dans le troisième chapitre, le document évite cependant l’écueil des « réponses ponctuelles » et s’enracine dans les principes du magistère biblique, poursuit Pietro Bovati.

Lorsque certaines questions n’ont pas de réponse « immédiate et précise » dans la Bible, car les « situations culturelles des temps anciens n’étaient pas les nôtres », l’ouvrage respecte le « niveau d’information » contenu dans les Écritures, explique le membre de la commission biblique. Néanmoins, le document formule toujours certains « principes » et « indications » pouvant aider théologiens, moralistes ou pasteurs à formuler une réflexion. C’est le cas par exemple du principe de la différence sexuelle sur les questions de genre, illustre-t-il.

Une méthode « systématique »

Outre ce troisième chapitre, les deux premiers de l’ouvrage, sont quant à eux dédiés à la conception de l’être humain et à sa relation avec la Création. Ainsi, la nutrition, « question anthropologique très importante », ou encore le travail y sont abordés. Enfin, le quatrième chapitre évoque le lien complexe de l’homme avec la Loi.

Si la « tradition chrétienne » a été préservée, explique Pietro Bovati, la commission théologique a voulu d’abord utiliser une méthode « systémique » afin d’offrir « un chemin sur ce que la Bible dit sur toute la complexité de l’être humain ». Il s’agit donc de montrer que l’Écriture n’est pas un « répertoire de déclarations isolées » mais que chaque passage doit être abordé à la lumière de son contexte. Une méthode qui offre « une compréhension de l’homme plus complexe », « plus conforme à notre tradition biblique », conclut-il.

Lire également : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-12/qu-est-ce-que-l-homme-document-commission-pontificale-biblique.html

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Philosophie, Spiritualité, Théologie 0 commentaire -

Bruxelles, 17 décembre : Philo à Bruxelles avec Stéphane Mercier "Sciences et connaissance : lumières thomistes"

-

Ecologie : L’homme, un visiteur ?

L’homme n’est-il qu’un voyageur sans bagages sur cette terre ? De Robert Royal sur le site web "France Catholique", cette réflexion en marge du synode « amazonien » animé par le pape François :

On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.

On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.Tout comme dans ce qui surgit lors des discussions sur l’écologie on trouvera des avis ”pour” et des avis ”contre”. Côté positif — tout-à-fait positif — on notera le rejet de l’idée centenaire qui a pourri dès ses débuts la Révolution Scientifique. René Descartes parlait de nous rendre ”Maîtres et propriétaires de la nature”. Francis Bacon allait encore plus loin, nous suggérant de nous dépasser en rejetant la nature ”pour le bien-être de l’homme”.

Il va sans dire que ces idées brutes ne sont guère conformes aux vues chrétiennes. L’idée erronée que la Bible — et non les premiers pas des ”Lumières” — approuvait une telle suprématie nette depuis plus d’un demi-siècle a eu pour effet de faire croire aux environnementalistes que la Chrétienté est coupable de la dégradation de l’environnement, et qu’il faut donc la rejeter.

Une vision biblique de la nature commence par la Genèse qui nous dit « soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. »[Gn, 1-28]

Le mot hébreu ”dominez” est selon les érudits de la Bible chargé d’une grande force, comme un pouvoir royal — d’un bon souverain — sur son royaume. Mais il faut nous rappeler qu’avant l’avènement des techniques modernes la nature n’était pas toujours une mère aimante pour notre race, mais une forte adversaire. À présent certains semblent considérer comme contre nature des événements tels qu’inondations, sécheresses, séismes, raz-de-marée, tornades, phénomènes météo étranges. En vérité, ces phénomènes ont fait partie des événements bien avant notre venue sur terre. Alors, la domination énoncée par la Bible peut bien être vigoureuse, mais elle aura la force du cultivateur qui fera épanouir le désert, travaillera la terre, élèvera des animaux, pour son existence sur terre.

Je n’ai pas la moindre idée sur l’origine du terme ”visiteur” — ”ospite” pour les Italiens. Il semble chargé d’humilité et de déférence envers la nature, ce qui siérait parfaitement. Mais en fait, nous ne sommes pas des visiteurs, nous ne sommes pas comparables à des clients d’hôtel ou à des invités dans une demeure particulière. Notre raison d’être ici-bas — Chrétiens ou Juifs le croyons selon la révélation divine — réside dans le rôle qui nous est échu.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Idées, International, Justice, Philosophie, Politique, Religions, Société, Spiritualité, Théologie 1 commentaire