Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican

Ce document de 37 pages constitue avant tout une mise à jour de la déclaration conciliaire Dignitatis humanae sur la liberté religieuse, publiée en 1965 «dans un contexte historique significativement différent du contexte actuel».

Diverses questions d’actualité sont abordées, telles que le droit des personnes et des communautés à la liberté religieuse, le lien existant entre l’État et la liberté religieuse, la contribution de celle-ci à la coexistence entre les peuples et à la paix, ainsi que son rôle dans la mission de l’Église.

Les paradoxes de la neutralité de l’État

Le document évoque d’abord le thème brûlant du fondamentalisme. La «radicalisation religieuse actuelle qualifiée de “fondamentalisme” (…) ne semble pas être un simple retour plus “observant” à la religiosité traditionnelle», mais relève souvent «d’une réaction spécifique à la conception libérale de l’État moderne, en raison de son relativisme éthique et de son indifférence envers la religion».

Les auteurs se montrent également critiques envers l’État libéral, lorsque celui-ci, sous couvert de neutralité, «ne semble pas en mesure d’éviter la tendance à considérer la foi professée et l’appartenance religieuse comme un obstacle pour la reconnaissance de la pleine citoyenneté culturelle et politique des individus». Il s'agit d'«une forme de “totalitarisme morbide”» propice «à la diffusion du nihilisme éthique dans la sphère publique».

Cette «prétendue neutralité idéologique» vise en fait à marginaliser, voire à exclure l’«expression religieuse de la sphère publique». Or «une culture civile qui définit son propre humanisme à travers la suppression de la composante religieuse de l’humain, se trouve contrainte à supprimer aussi des parties décisives de sa propre histoire: de son propre savoir, de sa propre tradition, de sa propre cohésion sociale», pointent les auteurs. Cette «faiblesse humaniste du système» justifie aux yeux de certains «un fanatisme désespéré», prenant la forme de l’athéisme ou de la théocratie. «L’attraction incompréhensible exercée par des formes violentes et totalitaires d’idéologie politique ou de militance religieuse (…) doit nous interroger de manière nouvelle et avec une plus grande profondeur d’analyse», est-il affirmé.

Puis, en des termes tout aussi vigoureux, le document dénonce le fait qu’un État «moralement neutre» puisse devenir «éthiquement autoritaire», «lorsqu’il commence à contrôler le domaine de tous les jugements humains», en décidant de «l’orthodoxie et l’hérésie de la liberté au nom d’une vision politico-salvifique de la société idéale».

Un troisième millénaire religieux

Les auteurs démentent par ailleurs la «thèse classique qui prévoyait le recul de la religion comme un effet inévitable de la modernisation technique et économique». Au contraire, on assiste aujourd’hui à un «retour de la religion sur la scène publique», parfois motivé, cependant, par «la recherche du bien-être psycho-physique et des constructions pseudo-scientifiques de la vision du monde».

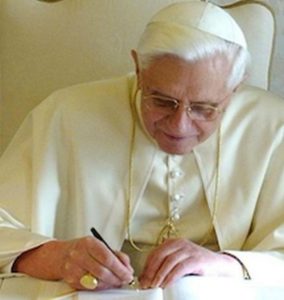

Le document aborde ensuite des aspects doctrinaux, à la lumière de Dignitatis humanae et du magistère pontifical, de saint Jean-Paul II à l’actuel Souverain Pontife. Puis il rappelle la position de l’Église concernant l’objection de conscience, décrit les obstacles et les mauvais traitements opposés à l’exercice de la liberté religieuse dans certains pays, évoque différentes facettes de l’évangélisation.

Le témoignage des martyrs chrétiens, ferment de liberté

Enfin le texte laisse une large place au thème du martyre, «suprême témoignage non-violent d’une fidélité personnelle à la foi, devenue objet de haine spécifique, d’intimidation et de persécution». Il est le symbole de cette «liberté d’opposer l’amour à la violence et la paix au conflit». «Dans de nombreux cas, est-il écrit, la détermination personnelle du martyr de la foi dans l’acceptation de sa mort est devenue semence de libération religieuse et humaine pour une multitude d’hommes et de femmes, jusqu’à obtenir la libération de la violence et le dépassement de la haine». Les martyrs «ont résisté à la pression des représailles, en annulant l’esprit de vengeance et de violence par la force du pardon, de l’amour et de la fraternité».

Le document mentionne aussi «le martyre blanc». Il s’applique aux personnes qui «doivent subir des comportements profondément offensants, qui les tiennent aux marges de la vie sociale: exclusion des lieux publics officiels, prohibition indiscriminée de leurs symboles religieux, exclusion de certains bénéfices économiques et sociaux». Ces personnes ne sont pas tuées en raison de leur foi, mais leur témoignage «ne doit pas être atténué, comme s’il s’agissait d’un simple effet collatéral des conflits pour la suprématie ethnique ou la conquête du pouvoir». «La splendeur de ce témoignage (…) nous instruit sur le bien authentique de la liberté religieuse d’une façon plus limpide et efficace», soutiennent les auteurs.

Ainsi, «le martyre de la foi chrétienne n’a rien à voir avec le suicide-homicide au nom de Dieu: une telle confusion est déjà en elle-même une corruption de l’esprit et une blessure de l’âme», est-il rappelé.

Ce 29e document de la Commission Théologique Internationale se conclut en redisant la prééminence de la liberté et de la grâce dans l’annonce de l’Évangile et la transmission de la foi par l’Église. Quand elle accomplit cette mission, l’Église reste «absolument respectueuse de la liberté individuelle et du bien commun. Ce style, loin d’amoindrir la fidélité à l’évènement salvifique (…) doit rendre encore plus transparente sa distance vis-à-vis d’un esprit de domination, intéressé par la conquête du pouvoir comme une fin en soi».

Voir aussi : https://fr.zenit.org/articles/la-liberte-religieuse-pour-le-bien-de-tous-nouveau-document-de-la-commission-theologique-internationale/

« Revendication de circonstances ou implantation durable de l’Etat islamique au Congo ? Deux messages de l’agence Amaq, l’organe de propagande du groupe terroriste, affirment que des « combattants de l’État islamique » ont participé à l’attaque d’une caserne de Bovata, près de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Une première en République démocratique du Congo (RDC), qui deviendrait, selon l’Etat islamique une nouvelle zone de son « califat » en Afrique centrale. Une attaque a bien été identifiée par l’ONU dans la nuit du 16 au 17 avril dans la même zone, et les assaillants ont été identifiés comme des miliciens ADF (Allied Democratic Forces), une rébellion ougandaise. Et depuis plusieurs années, experts et chercheurs s’interrogent sur de possibles liens entre la milice musulmane ougandaise, largement « congolisée » depuis, et l’organisation Etat islamique –

« Revendication de circonstances ou implantation durable de l’Etat islamique au Congo ? Deux messages de l’agence Amaq, l’organe de propagande du groupe terroriste, affirment que des « combattants de l’État islamique » ont participé à l’attaque d’une caserne de Bovata, près de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Une première en République démocratique du Congo (RDC), qui deviendrait, selon l’Etat islamique une nouvelle zone de son « califat » en Afrique centrale. Une attaque a bien été identifiée par l’ONU dans la nuit du 16 au 17 avril dans la même zone, et les assaillants ont été identifiés comme des miliciens ADF (Allied Democratic Forces), une rébellion ougandaise. Et depuis plusieurs années, experts et chercheurs s’interrogent sur de possibles liens entre la milice musulmane ougandaise, largement « congolisée » depuis, et l’organisation Etat islamique –