«Merci de donner de la joie et de l’espérance à l’Église de France qui vous attend et qui a besoin de vous». L’Église de France a besoin des séminaristes pour qu’ils soient ce que le prêtre doit être: «Participer à l’autorité par laquelle le Christ édifie, sanctifie et gouverne son Corps» (Presbyterorum ordinis, n. 2).

Le célibat, cœur de l'identité du prêtre

Le successeur de Pierre invite les séminaristes français «à enraciner» en leurs âmes «les vérités fondamentales» de la vocation: «Au plus haut point, source et sommet de la vie de l’Église et de sa vie personnelle, le prêtre célèbre la messe où, rendant présent le sacrifice du Christ, il s’offre en union avec Lui sur l’autel et y dépose l’offrande du Peuple de Dieu tout entier et de chacun des fidèles.»

Au cœur de cette identité se trouve le célibat, rappelle François. «Le prêtre est célibataire -et il veut l’être- parce que Jésus l’était, tout simplement. L’exigence du célibat n’est pas d’abord théologique, mais mystique: comprenne qui pourra!», écrit-il (cf. Mt 19, 12).

«On entend beaucoup de choses sur les prêtres aujourd’hui, la figure sacerdotale est bien souvent déformée dans certains milieux, relativisée, parfois considérée comme subalterne. Ne vous en effrayez pas trop: personne n’a le pouvoir de changer la nature du sacerdoce et personne ne la changera jamais, même si les modalités de son exercice doivent nécessairement prendre en compte les évolutions de la société actuelle et la condition de grave crise vocationnelle que nous connaissons», poursuit le Saint-Père dans cette missive, constant que l’institution ecclésiale, et avec elle la figure du prêtre, n’est plus reconnue en France.

Simplicité, douceur, pauvreté comme style pastoral

«Elle a perdu au yeux du plus grand nombre tout prestige, toute autorité naturelle, et se trouve même malheureusement salie. Il ne faut donc plus compter dessus pour trouver audience auprès des personnes que nous rencontrons», observe le Pape, plaidant ainsi pour «l’adoption d’un style pastoral de proximité, de compassion, d’humilité, de gratuité, de patience, de douceur, de don radical de soi aux autres, de simplicité et de pauvreté». C’est selon lui la seule manière possible de procéder à la nouvelle évangélisation, afin que chacun fasse une rencontre personnelle avec le Christ. En somme, un prêtre qui connaisse l’«odeur de ses brebis» (Messe chrismale, 28 mars 2013) et qui marche avec elles, à leur rythme.

«De cette manière, le prêtre touchera le cœur de ses fidèles, gagnera leur confiance et leur fera rencontrer le Christ. Cela n’est pas nouveau, bien entendu; d’innombrables saints prêtres ont adopté ce style dans le passé, mais il est devenu aujourd’hui une nécessité sous peine de ne pas être crédible ni entendu», soutient encore le Secrétaire d’État du Saint-Siège au nom du Pape.

Nourrir une relation personnelle forte avec Jésus

«Afin de vivre cette exigeante, et parfois rude, perfection sacerdotale, et faire face aux défis et aux tentations que vous rencontrerez sur votre route, il n’y a, chers séminaristes, qu’une solution: nourrir une relation personnelle, forte, vivante et authentique avec Jésus», continue le message. Le Pape rappelle aux séminaristes que seul l’amour du Christ les fera sortir victorieux de toute crise et difficulté.

«Car si Jésus me suffit je n’ai pas besoin de grandes consolations dans le ministère, ni de grands succès pastoraux, ni de me sentir au centre de réseaux relationnels étendus; si Jésus me suffit je n’ai pas besoin d’affections désordonnées, ni de notoriété, ni d’avoir de grandes responsabilités, ni de faire carrière, ni de briller aux yeux du monde, ni d’être meilleur que les autres; si Jésus me suffit je n’ai pas besoin de grands biens matériels, ni de jouir des séductions du monde, ni de sécurités pour mon avenir. Si au contraire je succombe à l’une de ces tentations ou faiblesses, c’est que Jésus ne me suffit pas et que je manque à l’amour.»

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme guide de confiance

Enfin, l’évêque de Rome recommande aux séminaristes sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, en ce 150ème anniversaire de sa naissance. Elle, docteur en scientia amoris -en science de l'amour- dont ils ont «le privilège de pouvoir lire l’admirable doctrine dans sa langue d’origine». «Elle qui “respira” sans cesse le Nom de Jésus, son “seul amour” (cf. Exhortation apostolique C’est la confiance, n. 8), elle vous guidera sur la voie de la confiance qui vous soutiendra chaque jour et vous fera tenir debout sous le regard du Seigneur lorsqu’Il vous appellera à Lui».

«Le Pape François vous confie à son intercession et à la protection de Notre Dame de l’Assomption, Patronne de la France, ainsi que tous les membres de vos communautés de séminaires. Il vous accorde de grand cœur la Bénédiction apostolique», a conclu le cardinal Parolin.

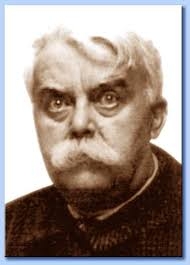

« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur

« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur