chers frères Évêques,

Mesdames et Messieurs les Maires et Autorités représentant les villes et territoires bordés par la Méditerranée,

Vous tous chers amis !

Je vous salue cordialement et vous suis, à chacun, reconnaissant d'avoir accepté l'invitation du cardinal Aveline à participer à ces rencontres. Je vous remercie pour votre travail et pour les réflexions précieuses que vous avez partagées. Après Bari et Florence, le chemin au service des peuples méditerranéens se poursuit : les responsables ecclésiastiques et civils sont encore ici réunis, non pas pour traiter d’intérêts mutuels, mais animés par le désir de s’occuper de l'homme ; merci de le faire avec les jeunes qui sont le présent et l'avenir de l'Église comme de la société.

La ville de Marseille est très ancienne. Fondée par des navigateurs grecs venus d'Asie Mineure, le mythe la fait remonter à une histoire d'amour entre un marin émigré et une princesse locale. Elle présente dès ses origines un caractère composite et cosmopolite : elle accueille les richesses de la mer et donne une patrie à ceux qui n'en ont plus. Marseille nous dit que, malgré les difficultés, la convivialité est possible et qu’elle est source de joie. Sur la carte, entre Nice et Montpellier, elle semble presque dessiner un sourire ; et j'aime à la considérer ainsi : Marseille est "le sourire de la Méditerranée". Je voudrais donc vous proposer quelques réflexions autour de trois réalités qui caractérisent Marseille : la mer, le port et le phare. Ce sont trois symboles.

1. La mer. Une marée de peuples a fait de cette ville une mosaïque d'espérance, avec sa grande tradition multiethnique et multiculturelle, représentée par plus de 60 consulats présents sur son territoire. Marseille est une ville à la fois plurielle et singulière, car c'est sa pluralité, fruit de sa rencontre avec le monde, qui rend son histoire singulière. On entend souvent dire aujourd'hui que l'histoire de la Méditerranée est un entrelacement de conflits entre différentes civilisations, religions et visions. Nous n’ignorons pas les problèmes – il y en a - mais ne nous y trompons pas : les échanges entre peuples ont fait de la Méditerranée un berceau de civilisations, une mer qui regorge de trésors, au point que, comme l'écrivait un grand historien français, elle n'est pas « un paysage, mais d'innombrables paysages. Ce n'est pas une mer, mais une succession de mers » ; « depuis des millénaires, tout s'y est engouffré, compliquant et enrichissant son histoire » (F. Braudel, La Méditerranée, Paris 1985, p. 16). La mare nostrum est un espace de rencontres : entre les religions abrahamiques, entre les pensées grecque, latine et arabe, entre la science, la philosophie et le droit, et entre bien d'autres réalités. Elle a diffusé dans le monde la haute valeur de l'être humain, doté de liberté, ouvert à la vérité et en mal de salut, qui voit le monde comme une merveille à découvrir et un jardin à habiter, sous le signe d'un Dieu qui fait alliance avec les hommes.

Un grand Maire voyait dans la Méditerranée non pas une question conflictuelle, mais une réponse de paix, mieux encore, « le commencement et le fondement de la paix entre toutes les nations du monde » (G. La Pira, Paroles en conclusion du premier Colloque Méditerranéen, 6 octobre 1958). Il disait en effet : « La réponse [...] est possible si l'on considère la vocation historique commune et pour ainsi dire permanente que la Providence a assignée dans le passé, assigne dans le présent et, en un certain sens, assignera dans l'avenir aux peuples et aux nations qui vivent sur les rives de ce mystérieux lac de Tibériade élargi qu'est la Méditerranée » (Discours d'ouverture du 1er Colloque méditerranéen, 3 octobre 1958). Lac de Tibériade, ou Mer de Galilée : un lieu, c’est-à-dire, où se concentrait à l'époque du Christ une grande variété de peuples, de cultes et de traditions. C'est là, dans la « Galilée des nations » (cf. Mt 4, 15), traversée par la Route de la Mer, que se déroula la plus grande partie de la vie publique de Jésus. Un contexte multiforme et, à bien des égards, instable, fut le lieu de la proclamation universelle des Béatitudes, au nom d'un Dieu Père de tous, qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 45). C'était aussi une invitation à élargir les frontières du cœur, en dépassant les barrières ethniques et culturelles. Voici donc la réponse qui vient de la Méditerranée : cette mer pérenne de Galilée invite à opposer la « convivialité des différences » à la division des conflits (T. Bello, Benedette inquietudini, Milano 2001, p. 73). La mare nostrum, au carrefour du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, concentre les défis du monde entier comme en témoignent ses "cinq rives" sur lesquelles vous avez réfléchi : l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la mer Noire-Égée, les Balkans et l'Europe latine. Elle est à l’avant-poste de défis qui concernent tout le monde : nous pensons au défi climatique, la Méditerranée représentant un hotspot où les changements se font sentir plus rapidement. Comme il est important de sauvegarder le maquis méditerranéen, écrin unique de biodiversité ! Bref, cette mer, environnement qui offre une approche unique de la complexité, est un "miroir du monde", et elle porte en elle une vocation mondiale à la fraternité, vocation unique et unique voie pour prévenir et surmonter les conflits.

Frères et sœurs, sur la mer actuelle des conflits, nous sommes ici pour valoriser la contribution de la Méditerranée, afin qu'elle redevienne un laboratoire de paix. Car telle est sa vocation : être un lieu où des pays et des réalités différentes se rencontrent sur la base de l'humanité que nous partageons tous, et non d'idéologies qui opposent. Oui, la Méditerranée exprime une pensée qui n'est pas uniforme ni idéologique, mais polyédrique et adhérente à la réalité ; une pensée vitale, ouverte et conciliante : une pensée communautaire, c'est le mot. Comme nous avons besoin de cela dans les circonstances actuelles où des nationalismes archaïques et belliqueux veulent faire disparaître le rêve de la communauté des nations ! Mais - rappelons-le - avec les armes on fait la guerre, pas la paix, et avec l'avidité du pouvoir on retourne toujours au passé, on ne construit pas l'avenir.

Par où commencer alors pour enraciner la paix ? Sur les rives de la Mer de Galilée, Jésus commença par donner de l’espérance aux pauvres, en les proclamant bienheureux : il écouta leurs besoins, il soigna leurs blessures, il leur annonça avant tout la bonne nouvelle du Royaume. C'est de là qu’il faut repartir, du cri souvent silencieux des derniers, et non des premiers de la classe qui élèvent la voix même s'ils sont bien lotis. Repartons, Église et communauté civile, de l'écoute des pauvres qui sont à « s'embrasser, et non pas à compter » (P. Mazzolari, La parola ai poveri, Bologne 2016, p. 39), car ils sont des visages et non des numéros. Le changement de rythme de nos communautés consiste à les traiter comme des frères dont nous devons connaître l'histoire, et non comme des problèmes gênants, en les expulsant, en les renvoyant chez eux ; il consiste à les accueillir, et non les cacher ; à les intégrer, et non s’en débarrasser ; à leur donner de la dignité. Et Marseille, je veux le répéter, est la capitale de l'intégration des peuples. C'est votre fierté ! Aujourd'hui, la mer de la coexistence humaine est polluée par la précarité qui blesse même la splendide Marseille. Et là où il y a précarité il y a criminalité : là où il y a pauvreté matérielle, éducative, professionnelle, culturelle, religieuse, le terrain des mafias et des trafics illicites est déblayé. L'engagement des seules institutions ne suffit pas, il faut un sursaut de conscience pour dire "non" à l'illégalité et "oui" à la solidarité, ce qui n'est pas une goutte d'eau dans la mer, mais l'élément indispensable pour en purifier les eaux.

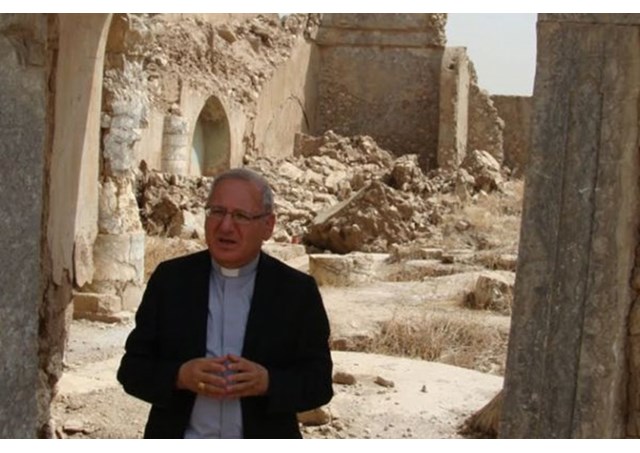

En effet, le véritable mal social n'est pas tant l'augmentation des problèmes que le déclin de la prise en charge. Qui aujourd'hui est proche des jeunes livrés à eux-mêmes, proies faciles de la délinquance et de la prostitution ? Qui les prend en charge ? Qui est proche des personnes asservies par un travail qui devrait les rendre plus libres ? Qui s'occupe des familles effrayées, qui ont peur de l'avenir et de mettre au monde de nouvelles créatures ? Qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer ? Qui pense aux enfants à naître, rejetés au nom d'un faux droit au progrès, qui est au contraire une régression de l'individu ? Aujourd'hui, nous avons le drame de confondre les enfants avec les petits chiens. Mon secrétaire me disait qu'en passant par la place Saint-Pierre, il avait vu des femmes qui portaient des enfants dans des poussettes... mais ce n'étaient pas des enfants, c'étaient des petits chiens ! Cette confusion nous dit quelque chose de mauvais. Qui regarde avec compassion au-delà de ses frontières pour entendre les cris de douleur qui montent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ? Combien de personnes vivent plongées dans les violences et souffrent de situations d'injustice et de persécution ! Et je pense à tant de chrétiens, souvent contraints de quitter leur terre ou d'y vivre sans que leurs droits soient reconnus, sans qu'ils jouissent d’une citoyenneté à part entière. S'il vous plaît, engageons-nous pour que ceux qui font partie de la société puissent en devenir les citoyens de plein droit. Et puis il y a un cri de douleur qui résonne plus que tout autre, et qui transforme la mare nostrum en mare mortuum, la Méditerranée, berceau de la civilisation en tombeau de la dignité. C'est le cri étouffé des frères et sœurs migrants, auxquels je voudrais consacrer mon attention en réfléchissant sur la deuxième image que nous offre Marseille, celle de son port.

2. Le port de Marseille est depuis des siècles une porte grand-ouverte sur la mer, sur la France et sur l'Europe. C'est d'ici que beaucoup sont partis chercher du travail et un avenir à l'étranger, c'est d'ici que beaucoup ont franchi la porte du continent avec des bagages chargés d'espérance. Marseille a un grand port et elle est une grande porte qui ne peut être fermée. Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés. Et deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens : "invasion" et "urgence". Et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité, ils cherchent la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps, un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance, avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Je regarde, ici, sur cette carte, les ports privilégiés pour les migrants : Chypre, la Grèce, Malte, l'Italie et l'Espagne... Ils font face à la Méditerranée et accueillent les migrants. La mare nostrum crie justice, avec ses rivages où, d’un côté, règnent l'opulence, le consumérisme et le gaspillage et, de l’autre, la pauvreté et la précarité. Là encore, la Méditerranée est un reflet du monde : le Sud qui se tourne vers le Nord, avec beaucoup de pays en développement, en proie à l'instabilité, aux régimes, aux guerres et à la désertification, qui regardent les plus aisés, dans un monde globalisé où nous sommes tous connectés mais où les fossés n'ont jamais été aussi profonds. Pourtant, cette situation n'est pas nouvelle de ces dernières années, et ce n'est pas ce Pape venu de l'autre bout du monde à avoir le premier à l'alerté, avec urgence et préoccupation. Cela fait plus de cinquante ans que l'Église en parle de manière pressante.

Le concile Vatican II venait de se conclure lorsque saint Paul VI, dans l’encyclique Populorum progressio, écrivait : « Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. L’Église tressaille devant ce cri d’angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à l’appel de son frère » (n. 3). Le Pape Montini énuméra "trois devoirs" des nations les plus développées, « enracinés dans la fraternité humaine et surnaturelle » : « devoir de solidarité, c’est à dire l’aide que les nations riches doivent apporter aux pays en voie de développement ; devoir de justice sociale, c’est-à-dire le redressement des relations commerciales défectueuses entre peuples forts et peuples faibles ; devoir de charité universelle, c’est-à-dire la promotion d’un monde plus humain pour tous, où tous auront à donner et à recevoir, sans que le progrès des uns soit un obstacle au développement des autres » (n. 44). À la lumière de l’Évangile et de ces considérations, Paul VI, en 1967, soulignait le « devoir de l’accueil », sur lequel il écrivait : « nous ne saurions trop insister » (n. 67). Pie XII avait encouragé à cela quinze années auparavant en écrivant que : « La famille de Nazareth en exile, Jésus, Marie et Joseph émigrés en Egypte […] sont le modèle, l’exemple et le soutien de tous les émigrés et pèlerins de tous les temps et de tous les pays, de tous les réfugiés de toute condition qui, poussés par la persécution ou par le besoin, se voient contraints d’abandonner leur patrie, les personnes qui leurs sont chères, […] et se rendre en terre étrangère » (Const. ap. Exsul Familia de spirituali emigrantium cura, 1er août 1952).

Certes, les difficultés d’accueil sont sous les yeux de tous. Les migrants doivent être accueillis, protégés ou accompagnés, promus et intégrés. Dans le cas contraire, le migrant se retrouve dans l'orbite de la société. Accueillis, accompagnés, promus et intégrés : tel est le style. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'avoir ce style ou d'intégrer des personnes non attendues. Cependant le critère principal ne peut être le maintien de leur bien-être, mais la sauvegarde de la dignité humaine. Ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter : si nous les considérons comme des frères, ils nous apparaîtront surtout comme des dons. La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée demain. Laissons-nous toucher par l’histoire de tant de nos frères et sœurs en difficulté qui ont le droit tant d’émigrer que de ne pas émigrer, et ne nous enfermons pas dans l’indifférence. L’histoire nous interpelle à un sursaut de conscience pour prévenir le naufrage de civilisation. L’avenir, en effet, ne sera pas dans la fermeture qui est un retour au passé, une inversion de marche sur le chemin de l’histoire. Contre le terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de rejeter, mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d’entrées légales et régulières, durables grâce à un accueil équitable de la part du continent européen, dans le cadre d’une collaboration avec les pays d’origine. Dire "assez" c’est au contraire fermer les yeux ; tenter maintenant de "se sauver" se transformera demain en tragédie. Alors que les générations futures nous remercieront pour avoir su créer les conditions d’une intégration indispensable, elles nous accuseront pour n’avoir favorisé que des assimilations stériles. L’intégration, même des migrants, est difficile, mais clairvoyante : elle prépare l’avenir qui, qu’on le veuille ou non, se fera ensemble ou ne sera pas ; l’assimilation, qui ne tient pas compte des différences et reste rigide dans ses paradigmes, fait prévaloir l’idée sur la réalité et compromet l’avenir en augmentant les distances et en provoquant la ghettoïsation, provoquant hostilité et intolérance. Nous avons besoin de fraternité comme de pain. Le mot même "frère", dans sa dérivation indo-européenne, révèle une racine liée à la nutrition et à la subsistance. Nous ne nous soutiendrons qu’en nourrissant d’espérance les plus faibles, en les accueillant comme des frères. « N’oubliez pas l’hospitalité » (He 13, 2), nous dit l’Écriture. Et dans l'Ancien Testament, il est répété : la veuve, l'orphelin et l'étranger. Les trois devoirs de charité : assister la veuve, assister l'orphelin et assister l'étranger, le migrant.

À cet égard, le port de Marseille est aussi une "porte de la foi". Selon la tradition, les saints Marthe, Marie et Lazare ont débarqué ici, et ont semé l’Évangile sur ces terres. La foi vient de la mer, comme l’évoque la suggestive tradition marseillaise de la chandeleur avec la procession maritime. Lazare, dans l’Évangile, est l’ami de Jésus, mais c’est aussi le nom du protagoniste d’une parabole très actuelle qui ouvre les yeux sur l’inégalité qui ronge la fraternité et nous parle de la prédilection du Seigneur pour les pauvres. Eh bien, nous chrétiens qui croyons au Dieu fait homme, à l’homme unique et inimitable qui, sur les rives de la Méditerranée, s’est dit chemin, vérité et vie (cf. Jn 14, 6), nous ne pouvons pas accepter que les voies de la rencontre soient fermées. Ne fermons pas les voies de la rencontre, s'il vous plaît ! Nous ne pouvons accepter que la vérité du dieu argent l’emporte sur la dignité de l’homme, que la vie se transforme en mort ! L’Église, en confessant que Dieu, en Jésus Christ, « s’est en quelque sorte uni à tout homme » (Gaudium et spes, n. 22), croit, avec saint Jean-Paul II, que son chemin est l’homme (cf. Lett. enc. Redemptor hominis, n. 14). Elle adore Dieu et sert les plus fragiles qui sont ses trésors. Adorer Dieu et servir le prochain, voilà ce qui compte : non pas la pertinence sociale ou l’importance numérique, mais la fidélité au Seigneur et à l’homme !

Voilà le témoignage chrétien et, bien souvent, il est héroïque. Je pense par exemple à saint Charles de Foucauld, le "frère universel", aux martyrs de l’Algérie, mais aussi à tant d’artisans de la charité d’aujourd’hui. Dans ce style de vie scandaleusement évangélique, l’Église retrouve le port sûr auquel accoster et d’où repartir pour tisser des liens avec les personnes de tous les peuples, en recherchant partout les traces de l’Esprit et en offrant ce qu’elle a reçu par grâce. Voilà la réalité la plus pure de l’Église, voilà - écrivait Bernanos - « l’Église des saints », ajoutant que « tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n’est rien de lui-même, si la charité ne l’anime » (Jeanne d’Arc relapse et sainte, Paris 1994, p. 74). J’aime exalter cette perspicacité française, génie croyant et créatif qui a affirmé ces vérités à travers une multitude de gestes et d’écrits. Saint Césaire d’Arles disait : « Si tu as la charité, tu as Dieu ; et si tu as Dieu, que ne possèdes-tu pas ? » (Sermo 22, 2). Pascal reconnaissait que « l’unique objet de l’Écriture est la charité » (Pensées, n. 301) et que « la vérité hors de la charité, n’est pas Dieu ; elle est son image, et une idole qu’il ne faut point aimer, ni adorer » (Pensées, n. 767). Et saint Jean Cassien, qui est mort ici, écrivait que « tout, même ce qu’on estime utile et nécessaire, vaut moins que ce bien qu’est la paix et la charité » (Conférences spirituelles XVI, 6).

Il est bon, par conséquent, que les chrétiens ne viennent pas en deuxième position en matière de charité ; et que l’Évangile de la charité soit la magna charta de la pastorale. Nous ne sommes pas appelés à regretter les temps passés ou à redéfinir une importance ecclésiale, nous sommes appelés au témoignage : non pas broder l’Évangile de paroles, mais lui donner de la chair ; non pas mesurer la visibilité, mais nous dépenser dans la gratuité, croyant que « la mesure de Jésus est l’amour sans mesure » (Homélie, 23 février 2020). Saint Paul, l’Apôtre des nations qui passa une bonne partie de sa vie à traverser la Méditerranée d’un port à l’autre, enseignait que pour accomplir la loi du Christ, il faut porter mutuellement le poids des uns des autres (cf. Ga 6, 2). Chers frères évêques, ne chargeons pas les personnes de fardeaux, mais soulageons leurs efforts au nom de l’Évangile de la miséricorde, pour distribuer avec joie le soulagement de Jésus à une humanité fatiguée et blessée. Que l’Église ne soit pas un ensemble de prescriptions, que l’Église soit un port d’espérance pour les personnes découragées. Élargissez vos cœurs, s'il vous plaît ! Que l'Église soit un port de ravitaillement, où les personnes se sentent encouragées à prendre le large dans la vie avec la force incomparable de la joie du Christ. Que l'Église ne soit pas une douane. Souvenons-nous du Seigneur : tous, tous, tous sont invités.

3. Et j’en viens brièvement ainsi à la dernière image, celle du phare. Il illumine la mer et fait voir le port. Quelles traces lumineuses peuvent orienter le cap des Églises dans la Méditerranée ? En pensant à la mer qui unit tant de communautés croyantes différentes, je pense que l’on peut réfléchir sur des parcours plus synergiques, en évaluant peut-être aussi l’opportunité d’une Conférence ecclésiale de la Méditerranée, comme l’a dit le Cardinal [Aveline], qui permettrait de nouvelles possibilités d’échanges et qui donnerait une plus grande représentativité ecclésiale à la région. En pensant au port et au thème migratoire, il pourrait être profitable de travailler à une pastorale spécifique encore plus reliée, afin que les diocèses les plus exposés puissent assurer une meilleure assistance spirituelle et humaine aux sœurs et aux frères qui arrivent dans le besoin.

Le phare, dans ce prestigieux palais qui porte son nom, me fait enfin penser surtout aux jeunes : ce sont eux la lumière qui indique la route de l’avenir. Marseille est une grande ville universitaire qui abrite quatre campus : sur les quelque 35000 étudiants qui les fréquentent, 5000 sont étrangers. Par où commencer à tisser des liens entre les cultures, sinon par l’université ? Là, les jeunes ne sont pas fascinés par les séductions du pouvoir, mais par le rêve de construire l’avenir. Que les universités méditerranéennes soient des laboratoires de rêves et des chantiers d’avenir, où les jeunes grandissent en se rencontrant, en se connaissant et en découvrant des cultures et des contextes à la fois proches et différents. On abat ainsi les préjugés, on guérit les blessures et on conjure des rhétoriques fondamentalistes. Faites attention à la prédication de tant de fondamentalismes qui sont à la mode aujourd'hui ! Des jeunes bien formés et orientés à fraterniser pourront ouvrir des portes inespérées de dialogue. Si nous voulons qu’ils se consacrent à l’Évangile et au haut service de la politique, il faut avant tout que nous soyons crédibles : oublieux de nous-mêmes, libérés de l’autoréférentialité, prêts à nous dépenser sans cesse pour les autres. Mais le défi prioritaire de l’éducation concerne tous les âges de la formation : dès l’enfance, "en se mélangeant" avec les autres, on peut surmonter beaucoup de barrières et de préjugés en développant sa propre identité dans le contexte d’un enrichissement mutuel. L’Église peut bien y contribuer en mettant au service ses réseaux de formation et en animant une "créativité de la fraternité".

Frères et sœurs, le défi est aussi celui d’une théologie méditerranéenne - la théologie doit être enracinée dans la vie ; une théologie de laboratoire ne fonctionne pas - qui développe une pensée qui adhère au réel, "maison" de l’humain et pas seulement des données techniques, en mesure d’unir les générations en reliant mémoire et avenir, et de promouvoir avec originalité le chemin œcuménique entre chrétiens et le dialogue entre croyants de religions différentes. Il est beau de s’aventurer dans une recherche philosophique et théologique qui, en puisant aux sources culturelles méditerranéennes, redonne espérance à l’homme, mystère de liberté en mal de Dieu et de l’autre, pour donner un sens à son existence. Et il est également nécessaire de réfléchir sur le mystère de Dieu, que personne ne peut prétendre posséder ou maîtriser, et qui doit même être soustrait à tout usage violent et instrumental, conscients que la confession de sa grandeur présuppose en nous l’humilité des chercheurs.

Chers frères et sœurs, je suis heureux d’être ici à Marseille ! Un jour, Monsieur le Président m'a invité à visiter la France et m'a dit : "Mais il est important que vous veniez à Marseille !". Et je l’ai fait. Je vous remercie de votre écoute patiente et de votre engagement. Allez de l’avant, courageux ! Soyez une mer de bien, pour faire face aux pauvretés d’aujourd’hui avec une synergie solidaire ; soyez un port accueillant, pour embrasser ceux qui cherchent un avenir meilleur ; soyez un phare de paix, pour anéantir, à travers la culture de la rencontre, les abîmes ténébreux de la violence et de la guerre. Merci beaucoup !