Du Salon beige :

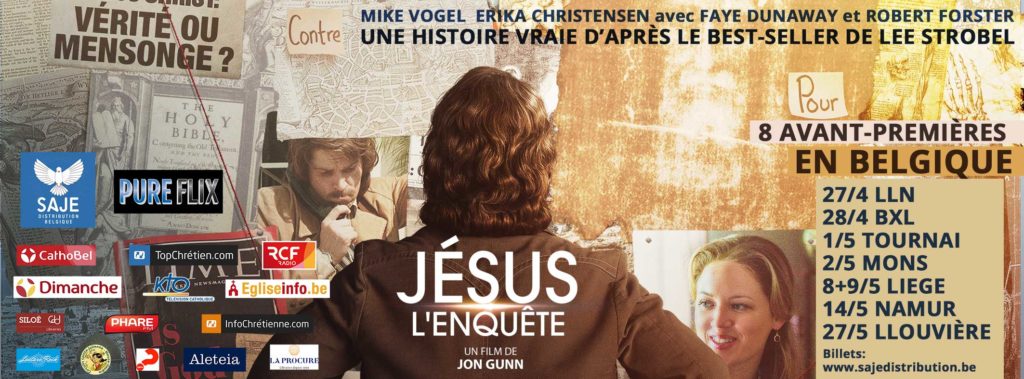

La Prière, d'un cinéaste agnostique, témoigne du renouveau d’un cinéma à thématiques chrétiennes

Analyse de Bruno de Pazzis sur le film La Prière, pour les lecteurs du Salon beige :

Résumé : Thomas, vingt-deux ans, est un toxicomane qui vient d’être victime d’une « overdose ». Pour sortir de la dépendance, il arrive dans la communauté catholique du Cénacle située en Isère dans un endroit isolé en moyenne montagne. Thomas veut changer de vie, mais il ne connaît pas les épreuves qu’il va devoir affronter. Il découvre la vie de foi, la prière, l’esprit de communauté, bien différents de l’isolement auquel il était habitué. Grâce à la prière et à ses compagnons son cœur s’ouvre enfin, mais il va devoir apprivoiser les désirs et les signes. Avec : Anthony Bajon (Thomas), Damien Chapelle (Pierre), Àlex Brendemühl (Marco), Louise Grinberg (Sybille), Hanna Schygulla (Sœur Myriam). Scénario : Fanny Burdino, Samuel Doux et Cédric Kahn, d’après une idée originale d’Aude Walker. Directeur de la photographie : Yves Cape.

Récompense : Ours d'argent du meilleur acteur pour Anthony Bajon.au Festival de Berlin (2018)

De l’ombre à la lumière…Tout commence par le visage d’un jeune homme qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Son regard est perdu, le jeune-homme est cabossé par la drogue, et va quelques instants plus tard arriver dans une communauté catholique avec le but de se reconstruire. Pour décrire ce long chemin (un peu long parfois) semé de doute, d’incompréhension, de révolte puis de foi, de conversion, de certitude, et d’une certaine félicité, Cédric Kahn, fait le choix très judicieux, car en parfaite harmonie avec la règle de vie austère de la communauté, de la simplicité pour ne pas dire d’une rigueur qui évoque par moment celle de Robert Bresson. Sa mise en scène se caractérise par une économie de plan, privilégiant les plans fixes et se refusant à un montage rapide. Le cinéaste précise en la matière quelles étaient ses intentions: « Chercher une forme d’épure, être le moins possible dans les effets, dépouiller au maximum le film de toute forme de prouesse pour que le spectateur soit le plus proche possible de ce que peuvent ressentir les personnages. » Cette épure ne déroute pas le spectateur qui est alors invité à observer et à aller à l’essentiel.

L’essentiel qui se trouve au départ dans ces mains et cette âme liés par la drogue. L’essentiel qui se trouve dans la règle de la communauté, Prière, travail, fraternité qui semble directement adaptée de la règle bénédictine « ora et labora ». L’essentiel qui se trouve aussi dans ces témoignages criant de vérité et que le spectateur reçoit en pleine figure, sans doute les moments les plus intenses du film, chargés d’une grande pureté émotionnelle. L’essentiel toujours qui est dans cette nature apaisante et grandiose qui forme l’écrin dans lequel une renaissance est possible (« Je voulais de la montagne, du paysage, un sentiment d’isolement, mais aussi d’espace, d’éternité. On a cherché dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et on est arrivé dans le Trièves, en Isère, un plateau large entouré de montagnes à 360°. Un lieu magique, préservé, mélange de beauté et de rudesse. L’endroit idéal pour raconter cette histoire. Ce paysage est devenu un personnage du film à part entière.»). L’essentiel enfin qui se trouve dans l’observation, sans partie pris et presque documentaire, du rôle que la prière et qu’un face à face avec Dieu peuvent jouer dans ce retour lent vers la lumière. Ainsi, toute la force de conviction du film réside dans cette manière très authentique de filmer qui est augmentée par le choix des acteurs non professionnels si l’on excepte Alex Brendemühl dans le rôle de Marco et la grande comédienne allemande Hanna Schygulla, qui fût l’égérie du cinéaste Rainer Werner Fassbinder, et qui interprète une religieuse plus vraie que nature.

Ainsi, La Prière, bien que réalisée par un cinéaste qui se définit comme agnostique, comme Xavier Beauvois ou comme Xavier Giannoli réalisateurs respectivement des films Des hommes et des dieux (2010 et L’Apparition (2018), témoigne du renouveau d’un cinéma à thématiques chrétiennes, qui n’est pas forcément du goût de tout le monde, du moins sous la plume de Nicolas Azalbert dans Les Cahiers du cinéma : «(…) Après L’Apparition de Xavier Giannoli, on peut s’interroger sur ces fictions plus que bienveillantes avec la foi. Il n’est plus question d’être à la croisée des chemins mais presque sur le chemin des Croisades (…). » Mais que craignent-ils donc ? Il n’y a, en tous les cas dans les trois films cités, aucune forme de prosélytisme, tout juste un questionnement qui taraude sans doute ces cinéastes. Mais ces questionnements sont-ils interdits ? Ont-ils quelque chose qui ne soit pas respectable ? D’ailleurs, pour en rester à La Prière, deux lectures sont possibles. L’une, seulement humaine, qui se base sur la fraternité entre les compagnons et l’esprit de groupe qui font partie de la règle de la communauté. L’autre, religieuse, dans laquelle la foi et la charité fraternelle interviennent. La vérité est que dans la réalité ces deux dimensions s’additionnent certainement, car rien ne les oppose, bien au contraire. Plus encore, si la conversion de Thomas est acquise, le propos du film reste très prudent et réaliste en ne présentant pas sa vocation religieuse comme définitive. La Prière, en dehors d’une scène de relation sexuelle, crue, trop insistante et dont l’utilité reste à prouver, se révèle une fiction aux accents très réalistes et bouleversants qui interroge d’une façon pudique et respectueuse sur une quête religieuse, pour le moins de vérité intérieure.