Cantus amoris

Concerts-Konzerte Liège, Stavelot, Aachen

25, 26, 27 octobre/October 2017

Tous les détails figurent sur le pdf téléchargeable ICI

L’ensemble vocal et instrumental français Les Heures propose un programme sur le thème du Cantique des Cantiques, mêlant des pièces grégoriennes et des motets de compositeurs liégeois du xviie siècle autour de Henry Du Mont.

Trois grands lieux

Liège, Stavelot, Aix-la-Chapelle, trois hauts lieux millénaires de culte et de culture : une ville impériale et deux principautés dépendant du Saint-Empire romain de la nation germanique. Ces trois cités carolingiennes aux destins croisés étaient jadis englobées dans le diocèse de Liège.

Pendant sept ans, l’abbaye de Stavelot accueillit l’Evêque Lambert qui devait être assassiné en 705 à Liège sur la place qui porte désormais son nom. Et le somptueux buste reliquaire de saint Lambert fut réalisé à la demande d’Erard de la Marck, Prince-évêque de Liège, par un illustre orfèvre aixois au xvie siècle.

Liège fut, semble-t-il, la ville de prédilection de Charlemagne (du fait peut-être de sa naissance possible à Jupille ?). Par la suite, les Empereurs couronnés à Aix-la-Chapelle intervinrent régulièrement dans la nomination des Princes-évêques, notamment celle de Notger par Otton Ier et celle de Poppon comme Prince-abbé de Stavelot-Malmedy par Henri II. Certains ecclésiastiques cumulèrent du reste la double charge. Ce fut le cas de Ferdinand de Bavière à l’époque des compositeurs de ce concert.

Enfin, à l’heure actuelle Liège et Aix-la Chapelle, villes jumelées, entretiennent des relations privilégiées, notamment dans le cadre de l’Eurégio Meuse-Rhin. Il était donc justifié d’associer ces trois villes millénaires dans un événement musical d’exception.

Le premier concert, organisé au profit du Foyer des Orphelins, trouvait donc tout naturellement sa place dans la Cité Ardente. Réputée pour son festival annuel de musique de chambre et ses manifestations culturelles, l’Abbaye de Stavelot était également un lieu tout désigné pour un deuxième concert dont les bénéfices iront à la Fondation Roi Baudouin (recherche contre le cancer). Enfin, la magnifique cathédrale impériale d’Aix-la-Chapelle dans laquelle fut enterré Charlemagne, organisatrice de nombreux concerts de musique sacrée, était le lieu magique pour le dernier Cantus Amoris au profit de la Maecenata stiftung (recherche contre le cancer).

La musique

Antoine Auda, auteur de remarquables recherches sur la vie musicale à Liège, souligne la richesse de la musique sacrée aux xvie et xviie siècles. Certaines paroisses attiraient des talents exceptionnels par comparaison avec d’autres grandes villes. Liège pouvait se vanter de posséder des compositeurs de grand savoir, grande érudition, inventivité et solidité contrapuntique à la néerlandaise auxquels il faut ajouter l’élégance moderne à l’italienne.

Les chœurs des grandes églises étaient non seulement des formations musicales préparant les fêtes religieuses, mais aussi de véritables institutions pédagogiques. Les enfants y entraient vers l’âge de huit ou neuf ans et y apprenaient le chant, les matières scolaires et divers instruments comme l’orgue et la basse de viole.

Dans les grandes villes de Belgique ou de France, l’état des chœurs variait beaucoup en fonction de la compétence de leurs maîtres. Mais quand les organisations administratives et musicales coopéraient dans de bonnes conditions, ces maîtrises constituaient de véritables pépinières musicales, dont sortaient parfois des talents de premier rang comme Henry Du Mont à Maastricht, Léonard Collet de Hodemont, Lambert Pietkin ou Pierre Bonhomme à Liège.

Né en pays de Liège, le musicien et compositeur Henry de Thier francisera son nom wallon à Paris en se faisant désormais appeler Henry Du Mont (v.1610-1684). Organiste officiel de Notre-Dame de Maastricht, il intervint parallèlement à Liège et se perfectionna probablement, avant de partir à Paris, auprès de Léonard Collet de Hodemont (v.1575-1636) dans la cathédrale Saint-Lambert. C’est là qu’il aurait connu Lambert Pietkin (1613-1693), organiste de renom lui aussi. Quasi contemporain de Hodemont, Pierre Bonhomme (v.1555-1617), après un séjour à Rome, devint « grand chantre » à la collégiale Sainte-Croix de Liège. Il laisse lui aussi une musique très emprunte de la modernité italienne.

Les motets latins de ces compositeurs étaient destinés non seulement à la lecture des théoriciens et des amateurs (distraction assez répandue à l’époque), mais avant tout à l’usage quotidien dans la vie liturgique. Pour les religieux, la musique sacrée était un moyen de communication, et ils faisaient appel aux meilleurs chanteurs de leur entourage pour assurer la qualité et la ferveur de l’interprétation.

Le concert proposé ici est organisé autour de la thématique de l’amour selon le Cantique des Cantiques. Il est associé à la sortie du livre Un couple pour la vie ? édité chez l’Harmattan et écrit par un liégeois, Joseph-André Metten. Ces soirées sont dédiées à Madame Susana Metten, son épouse, qui commença avec lui l’écriture de cet ouvrage avant de décéder quelques mois plus tard. Le couple a voulu témoigner avec lucidité et ferveur de la force de l’amour qui peut unir deux êtres donnés l’un à l’autre pour la vie à travers les épreuves parfois douloureuses et les grandes joies de l’existence.[1]

[1] Susana et Joseph-André Metten, Un couple pour la vie ?, L’Harmattan, Paris 2016.

Ce livre sera vendu à la fin des concerts avec un versement par l’éditeur de 40% du prix de vente au profit de l’association et des fondations bénéficiaires des concerts.

« Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.

« Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.

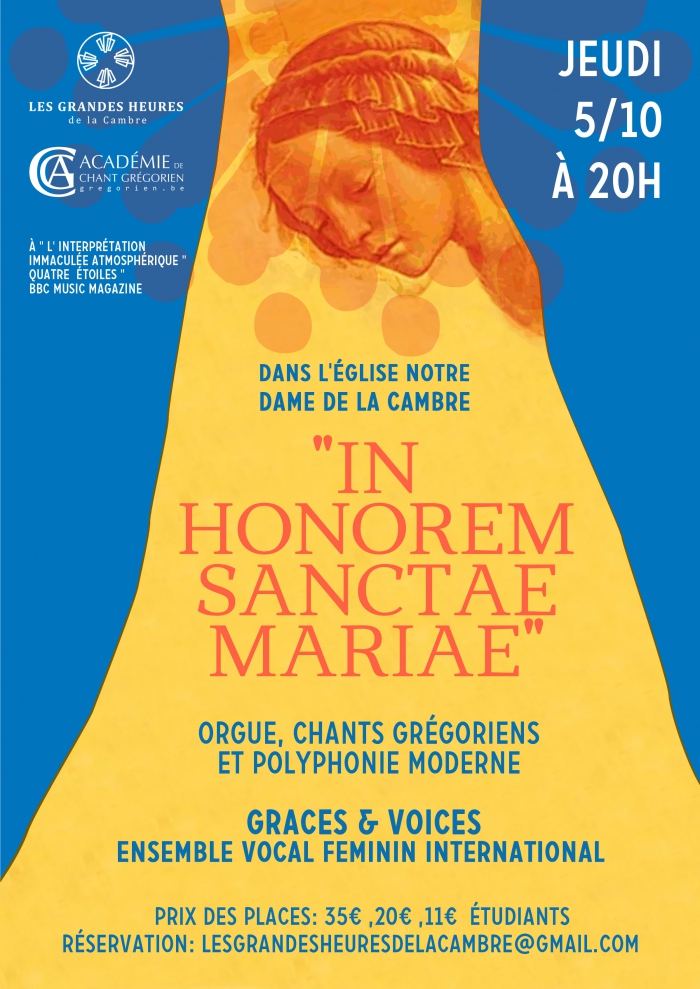

Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.

Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.  des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est

des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est