De Michel Janva sur le site du « Salon Beige »:

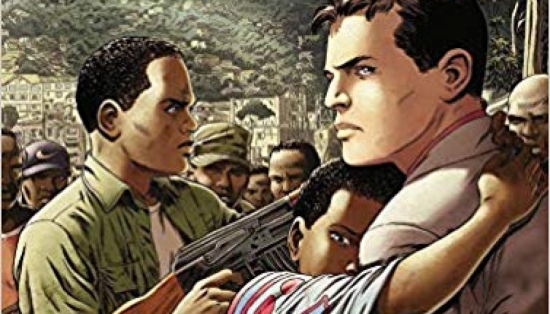

"Le nouvel album en bande dessinée de Jean Van Hamme, Kivu, dessiné par Christophe Simon, met en scène le médecin congolais Denis Mukwege, qui vient de recevoir le Prix Nobel de la paix, (conjointement à la yézidie Nadia Murad).

Cet album raconte à la manière d’un thriller comment un jeune ingénieur belge découvre ce qui se déroule actuellement au Kivu, une région de l’est de la République démocratique du Congo ravagée par les guerres, les massacres et les épidémies depuis de longues années. L’intrigue met en scène un ingénieur parti au Rwanda pour surveiller la négociation d’un important contrat concernant le coltan, un minerai précieux devenu un véritable trésor pour l’industrie high-tech. Sur place, le jeune homme découvre le règne du cynisme et de la corruption. Surtout, il croise la route de Violette, une enfant congolaise violée et traquée par un puissant chef rebelle… Pris au piège, l’ingénieur décide de faire ce que sa conscience lui dicte. Ce qui l’amène bientôt à se réfugier dans la clinique du Dr Mukwege, à Panzi, un lieu protégé où travaille également le docteur Guy-Bernard Cadière.

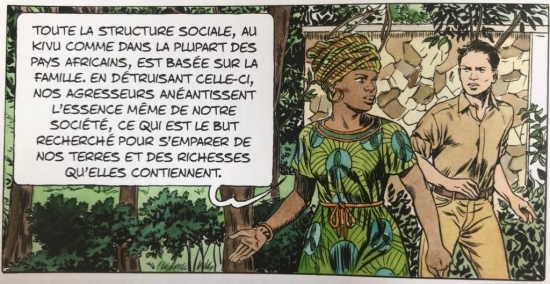

Voici un extrait de cette BD :

La destruction de la famille ne s’opère pas qu’au Kivu, hélas."

Ref. Ce qui est vrai au Kivu l’est peut-être aussi en France

Jean Van Hamme, né le 16 janvier 1939 à Bruxelles, est un romancier et scénariste belge de bande dessinée et de téléfilms.Il est surtout connu pour avoir créé et scénarisé les aventures de trois personnages de la bande dessinée belge, Thorgal (1977), XIII (1984) et Largo Winch (1990). Avec Christophe Simon au dessin, « Kivu » qui paraît aux éditions du Lombard est l’un des albums-choc de la rentrée, cet automne.

JPSC

Comme nous l’avions déjà relayé en son temps (cliquez ici :)

Comme nous l’avions déjà relayé en son temps (cliquez ici :)  Du

Du

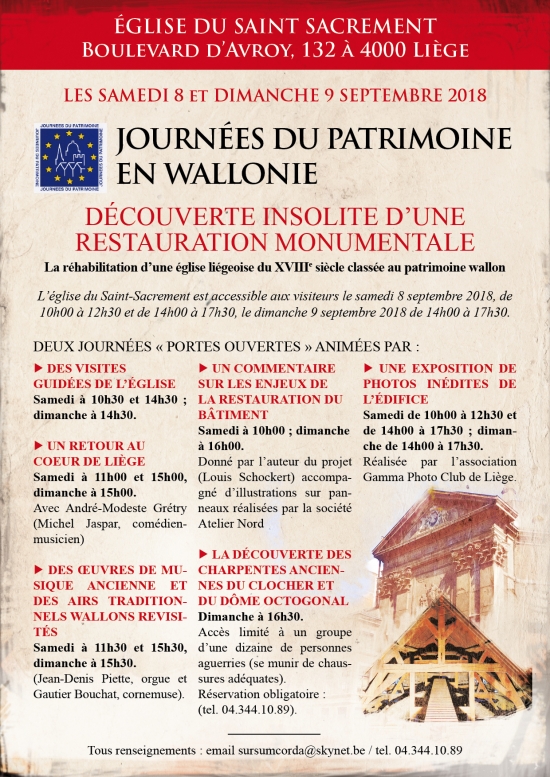

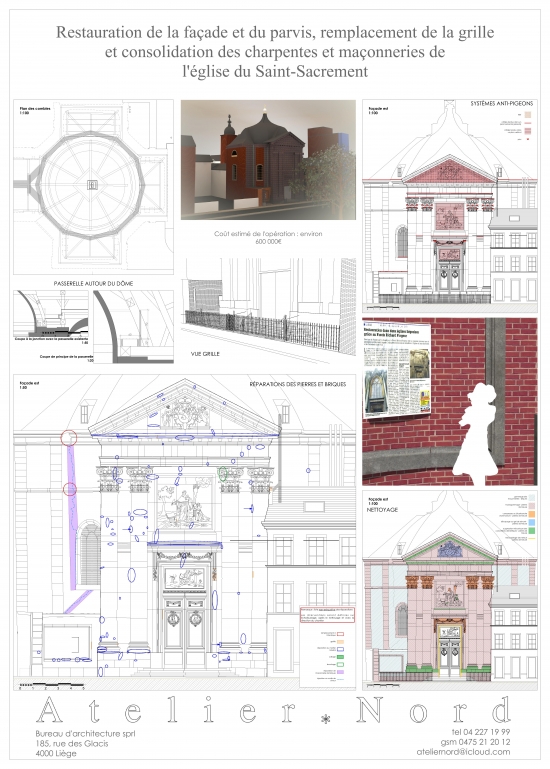

Les Journées 2018 du Patrimoine en Wallonie dévoilent les dessous du patrimoine, avec une programmation inattendue pour découvrir les aspects cachés des lieux ou une expérience originale de visite : une présentation sous le signe de la même thématique que celle de l’année du tourisme 2018. A Liège,

Les Journées 2018 du Patrimoine en Wallonie dévoilent les dessous du patrimoine, avec une programmation inattendue pour découvrir les aspects cachés des lieux ou une expérience originale de visite : une présentation sous le signe de la même thématique que celle de l’année du tourisme 2018. A Liège,

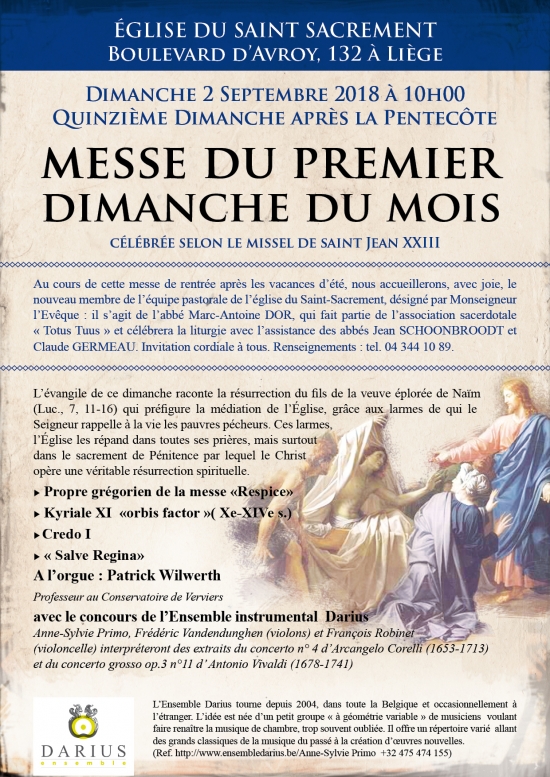

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les paroles associant au récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm la miséricorde du Seigneur rappelant les pauvres pécheurs à la vie spirituelle par le sacrement du pardon

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les paroles associant au récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm la miséricorde du Seigneur rappelant les pauvres pécheurs à la vie spirituelle par le sacrement du pardon L’abbaye de Keur Moussa a été fondée en 1963 par neuf moines originaires de l’abbaye Saint Pierre de Solesmes (diocèse du Mans). L’archevêque de Dakar de l’époque, Mgr Marcel Lefèbvre, avait demandé cette fondation en milieu musulman afin d’apporter là-bas un témoignage de vie de prière chrétienne. Frère Jean-Marie Vianney Rouzeaud, l’actuel prieur du monastère, explique à Aleteia que la vie monastique, née en Égypte, a des origines africaines. Il ajoute que la Règle de saint Benoît, composée au VIème siècle en Italie, a permis au cours des siècles « des adaptations très heureuses sur tous les continents et dans toutes les cultures ». Ainsi, elle a pu s’accorder avec les traditions culturelles du Sénégal.

L’abbaye de Keur Moussa a été fondée en 1963 par neuf moines originaires de l’abbaye Saint Pierre de Solesmes (diocèse du Mans). L’archevêque de Dakar de l’époque, Mgr Marcel Lefèbvre, avait demandé cette fondation en milieu musulman afin d’apporter là-bas un témoignage de vie de prière chrétienne. Frère Jean-Marie Vianney Rouzeaud, l’actuel prieur du monastère, explique à Aleteia que la vie monastique, née en Égypte, a des origines africaines. Il ajoute que la Règle de saint Benoît, composée au VIème siècle en Italie, a permis au cours des siècles « des adaptations très heureuses sur tous les continents et dans toutes les cultures ». Ainsi, elle a pu s’accorder avec les traditions culturelles du Sénégal.

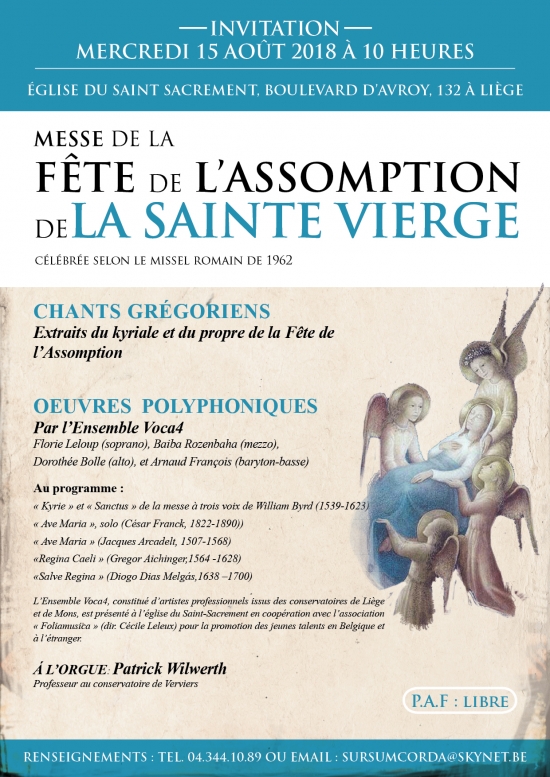

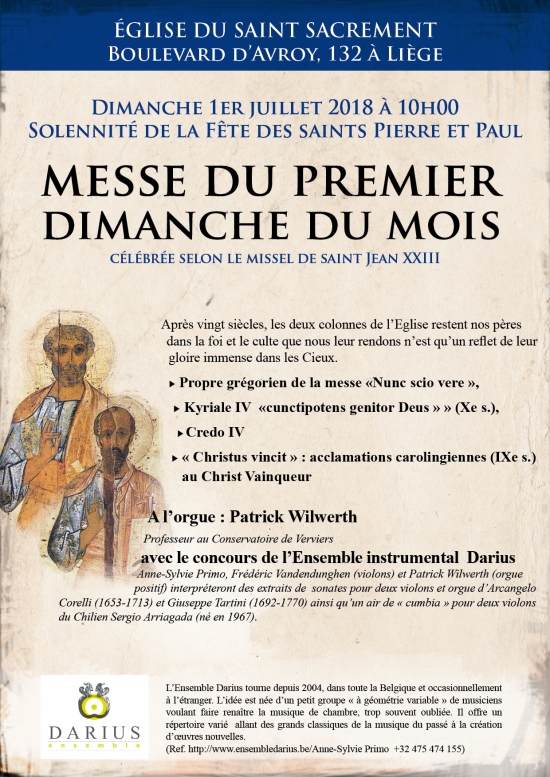

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.