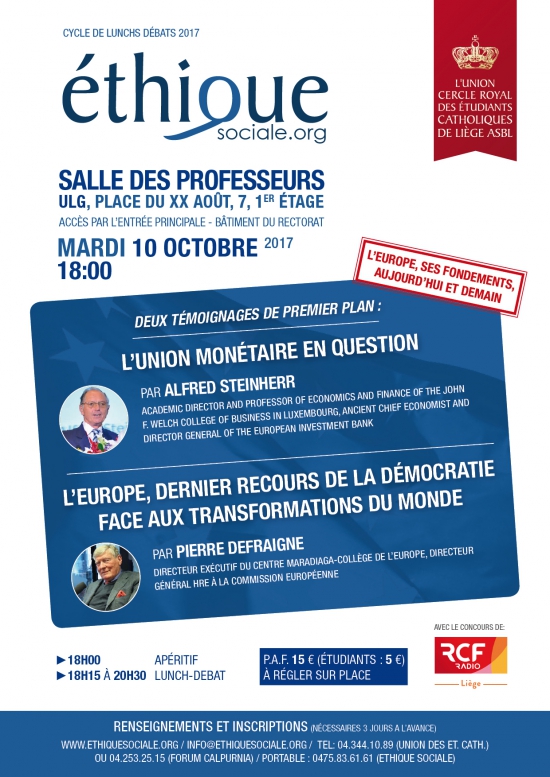

Voir ici : l’Europe en question

Pour s’inscrire, cliquer ci-dessous :

l’Union monétaire et question & l’Europe dernier recours de la démocratie face aux transformations du monde

ou téléphoner là: 04.344.10.89

JPSC

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Voir ici : l’Europe en question

Pour s’inscrire, cliquer ci-dessous :

l’Union monétaire et question & l’Europe dernier recours de la démocratie face aux transformations du monde

ou téléphoner là: 04.344.10.89

JPSC

De Christophe Dickès sur Storia Voce (web radio dédiée à l'histoire) :

L’Eglise doit-elle avoir peur de son Histoire?

Dans les débats publics autour du catholicisme ou de l’histoire de l’Eglise, reviennent toujours telle une litanie des affirmations à charge sur les croisades, les guerres de religion, l’antisémitisme ou encore l’inquisition. L’Eglise, institution du passé, obscurantiste et passéiste, est accusée d’avoir soutenu la violence, d’avoir fait dresser des bûchers, de s’être opposé à l’intelligence, d’avoir rejeté la raison et les progrès de la science… Storiavoce vous propose de relire l’histoire du catholicisme non pas avec les lunettes idéologiques du XIXe siècle mais avec un regard dépassionné sur les grandes polémiques. L’Eglise doit-elle avoir peur de son Histoire? Une émission avec le médiéviste Olivier Hanne interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: spécialiste d’histoire médiévale, Olivier est aussi un géopoliticien qui travaille sur la géopolitique de l’Islam. Auteur de nombreux ouvrages, il a publié aux editions L’homme nouveau Le génie historique du catholicisme. Il écrit régulièrement pour les revues Conflits, Moyen-Orient, Diplomatie, DSI, Défense nationale, Géostratégiques, Res militaris, Le Rotarien, Le Figaro Histoire, Sciences humaines, Management et Metronews.

Attention, la vidéo ci-dessous est une reprise de l’enregistrement audio. l’image est donc fixe.

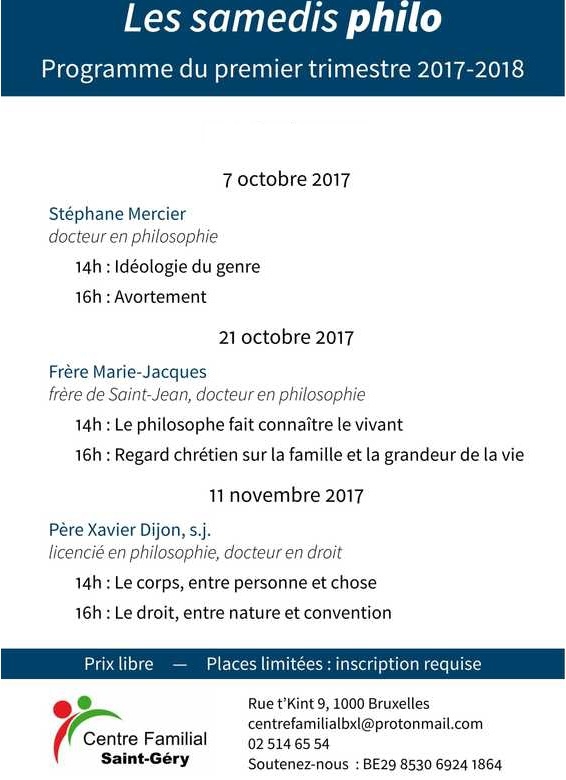

Pour s'inscrire : http://www.jeunespourlavie.org/accueil/samedis-philo-le-programme-du-premier-semestre-2017-2018

"Le christianisme est une religion du salut dans l'au-delà et non un projet social ou politique pour ce bas monde" (Paul Veyne, professeur au collège de France). Pas la peine d'insister sur le fait qu'une telle formulation rejoint avec force ce qu'est la Prédication apostolique. Ce ne sont évidemment pas les apôtres qui s'inscriraient en faux par rapport au fait que notre vie sur terre n'est qu'un feu de paille au regard de celle qui, éternelle, réclame notre conversion au seul Sauveur et Rédempteur.

Hélas, ce qui était évident, essentiel pour eux est, à mon sens, devenu tellement dénaturé, liquide ou perdu dans un langage embrouillé, qu'il en résulte que les conséquences (la pratique) de ce qu'est la foi (reprises dans le Credo) sont finalement considérées comme étant la foi elle-même. Si les comportements (la praxis) passent avant la doctrine; si ceux-ci deviennent le socle au détriment de la Vérité, on aboutit inexorablement à une religion qui finit par ne plus se distinguer de l'humanisme. Le drame, c'est qu'à travers une telle conception ( à partir du moment où les conséquences deviennent la cause), l'axe central du message chrétien est renversé.

Quand saint Paul décrit clairement ce qu'est l'Evangile (1 Cor 15; 1-8) et quand il applique le mot "anathème" à ceux qui en annonceraient un autre (Galates; 1, 7-9), il nous montre avec force le coeur de sa prédication, l'axe du christianisme duquel dépend tout le reste. Dès lors, quiconque s'aventurerait à mettre une réalité autre que cet axe-là, quiconque n'accorderait plus à la Vérité la première place qui lui revient, devient du même coup un faux prophète; un homme qui, sous couvert de discours philanthropiques, trahit la foi apostolique et son message central qui vise le salut éternel de l'âme.

En ces temps de confusion doctrinale, de catéchèses vidées de leur substance, il me semble plus qu'urgent de prendre conscience qu'il n'y a aucun christianisme qui ne repose pas d'abord sur les cinq mots qui le caractérisent et qui sont: création, chute, incarnation, rédemption, résurrection. Puisse un jour dans l'Eglise cette colonne vertébrale retrouver enfin sa place centrale; une place sans laquelle ce que certains appellent faussement "l'Evangile" n'est plus qu'un corps flasque, sans vie; un prétexte au service d'une idéologie calquée sur l'esprit du monde.

Jean-Pierre Snyers, 4190 Ferrières, BelgiqueAdresse blog: jpsnyers.blogspot.com

De RadioNotreDame.net :

Le Grand Témoin version courte

5 octobre 2017 : Frédéric GUILLAUD, normalien, agrégé de philosophie. Auteur de « Catholix reloaded » (Cerf).

Frédéric GUILLAUD, normalien, agrégé de philosophie. Auteur de « Catholix reloaded » (Cerf).

ETATS-UNIS : VERS LA FIN DES AVORTEMENTS AU-DELÀ DE 20 SEMAINES DE GROSSESSE ?

synthèse de presse bioéthique de genethique.org

La chambre des représentants des Etats-Unis « a adopté mardi une proposition de loi qui punirait les médecins pratiquant des avortements au-delà de la 20e semaine de grossesse ». La peine irait jusqu’à cinq ans de prison pour ces médecins sans que les femmes ayant eu recourt à l’avortement ne soient « inquiétées pénalement ». « Les cas de viol, d'inceste, ou lorsque la vie de la femme est menacée, feraient l'objet d'une exception ».

Les républicains, qui détiennent la majorité dans cette chambre, ont cité « des travaux scientifiques » démontrant que « les fœtus sont capables de ressentir la douleur à partir de la 20e semaine après la fécondation » : « nous ne pouvons pas prétexter l'ignorance », a déclaré le président républicain de la Chambre, Paul Ryan ; « leur douleur ne nous est plus invisible. En tant que société, nous ne pouvons, en conscience, faire semblant ».

De leurs côtés, les démocrates sont convaincus que cette loi est inconstitutionnelle car « le droit à l’avortement dans tous les États-Unis date de 1973, par une décision de la Cour suprême qui a fixé comme limite le point de “viabilité” du fœtus, et non un nombre spécifique de semaines, se référant plutôt au consensus médical de 24 à 28 semaines ».

Les sénateurs n’ont pas encore voté le texte, qui « n'est pas une priorité » pour eux actuellement. Toutefois s’ils l’approuvaient, Donald Trump a d’ores et déjà annoncé qu’il la promulguerait.

Publié dans le Monde Diplomatique en février 2004, cet "éclairage" n'a vraiment rien perdu de son actualité :

L’Union européenne, un acteur autonome ?

Régions contre Etats-nations

La montée en puissance de l’Europe contribue à affaiblir les Etats-nations qui la constituent et à attiser revendications autonomistes et conflits régionaux. Ceux-ci, qui n’ont pas tous une expression violente, peuvent se diviser entre les « conflits pré-nationaux », qui sont anciens et liés au non achèvement des nations européennes, et les « conflits post-nationaux », qui anticipent un achèvement de l’Europe.

D'Anne Kurian sur zenit.org :

Liturgie : la priorité de Dieu, par Benoît XVI

Préface de l’édition russe de son livre (Traduction intégrale)

Le pape François et Benoît XVI © L'Osservatore Romano

« L’Eglise est en danger lorsque le primat de Dieu n’apparaît plus dans la liturgie et ainsi dans la vie », écrit Benoît XVI dans la préface de l’édition russe de son livre « La théologie de la liturgie », préparée par la maison d’édition du Patriarcat de Moscou (volume XI de l’Opera omnia de Joseph Ratzinger).

L’ouvrage a été présenté au pape émérite le 25 septembre 2017, par le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou. « La cause plus profonde de la crise qui a bouleversé l’Eglise, affirme le pape allemand, réside dans l’obscurcissement de la priorité de Dieu dans la liturgie. »

Il met en garde : « L’homme, en mettant Dieu de côté, se soumet lui-même à des contraintes qui le rendent esclave de forces matérielles et qui sont ainsi opposées à sa dignité. »

Voici notre traduction intégrale de la préface publiée en italien par la Fondation Joseph Ratzinger-Benoît XVI le 3 octobre.

Préface de Benoît XVI

Nihil Operi Dei praeponatur — Ne rien préférer à l’œuvre de Dieu. Par ces paroles, saint Benoît, dans sa Règle (43,3), a établi la priorité absolue du Culte divin sur tout autre devoir de la vie monastique. Cela, même dans la vie monastique, n’était pas immédiatement une évidence parce que pour les moines le travail de l’agriculture et de la science était aussi un devoir essentiel.

Aussi bien dans l’agriculture que dans l’artisanat et dans le travail de formation, il pouvait y avoir des urgences temporelles qui pouvaient sembler plus importantes que la liturgie. Face à tout cela Benoît, avec la priorité attribuée à la liturgie, met en relief la priorité de Dieu dans notre vie, sans équivoque : « A l’heure de l’Office divin, dès que l’on entend le signal, on laisse tout ce que l’on a entre les mains, on accoure avec la plus grande sollicitude » (43,1).

Dans la conscience des hommes d’aujourd’hui, les choses de Dieu, et avec elles la liturgie, ne semblent pas du tout urgentes. Il y a urgence pour toutes les choses possibles. La chose de Dieu ne semble jamais urgente. Aujourd’hui, on pourrait affirmer que la vie monastique est en tout état de cause différente de la vie des hommes dans le monde, et c’est certainement juste. Et cependant la priorité de Dieu que nous avons oubliée vaut pour tous. Si Dieu n’est plus important, on déplace les critères pour établir ce qui est important. L’homme, en mettant Dieu de côté, se soumet lui-même à des contraintes qui le rendent esclave de forces matérielles et qui sont ainsi opposées à sa dignité.

Dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II, je suis devenu à nouveau conscient de la priorité de Dieu et de la liturgie divine. Le malentendu de la réforme liturgique qui s’est largement répandu dans l’Eglise catholique a conduit à mettre toujours plus au premier plan l’aspect de l’instruction et de son activité et sa créativité. L’action des êtres humains a fait presque oublier la présence de Dieu. Dans une telle situation, il devient toujours plus clair que l’existence de l’Eglise vit de la célébration juste de la liturgie et que l’Eglise est en danger lorsque le primat de Dieu n’apparaît plus dans la liturgie et ainsi dans la vie. La cause plus profonde de la crise qui a bouleversé l’Eglise réside dans l’obscurcissement de la priorité de Dieu dans la liturgie. Tout cela m’a conduit à me dédier au thème de la liturgie plus largement que par le passé parce que je savais que le vrai renouveau de la liturgie est une condition fondamentale pour le renouveau de l’Eglise.

Sur la base de cette conviction sont nées les études qui sont recueillies dans ce volume 11 de l’Opera omnia. Mais au fond, malgré toutes les différences, l’essence de la liturgie en Orient et en Occident est unique et identique. Et ainsi j’espère que ce livre pourra aider aussi les chrétiens de Russie à comprendre de façon nouvelle et mieux le grand cadeau qui nous est donné dans la Sainte Liturgie.

Cité du Vatican, Fête de Saint Benoît, 11 juillet 2015

Benoît XVI

DÉCÈS D’ANNE BERT : LES ROUAGES D'UNE INSTRUMENTALISATION

synthèse de presse bioéthique de genethique.org

Comme elle l’avait maintes fois annoncé, Anne Bert[1] s’est rendue dans un hôpital belge. Elle a été euthanasiée ce lundi matin « un peu après 09h00 ». L’hebdomadaire Valeurs Actuelles s’interroge sur l’orchestration médiatique des débats répétés sur la fin de vie.

De fait, le calendrier serré entre le choix médiatisé du cas d’Anne Bert et le nouveau projet de loi sur la fin de vie déposé (en France) par Jean-Louis Touraine la semaine dernière (Cf. Une proposition de loi dangereuse sur la fin de vie ) ne serait pas une « simple coïncidence ». Le suicide n’est plus seulement « un acte social », il revêt « ici une portée plus large, à but clairement législatif ». Une orchestration entretenue à l’occasion de cas médiatiques comme celui de « Marie Humbert qui avait mis fin aux jours de son fils Vincent », de Chantal Sébire ou de « l’actrice Maïa Simon, suicidée voilà dix ans », qui laisse un « sentiment de malaise ».

Ces cas seraient une nécessité pour « les associations militantes ayant un besoin vital des médias » et plairaient beaucoup à ces derniers : « un grand nombre de journalistes » aurait développé une « appétence […] pour la transgression ». L’explication se trouverait dans le « romantisme de la désobéissance civile » conduisant à valoriser « une pratique illégale, toujours mieux considérée » plutôt que de « défendre une règle ».

Une partie du monde médical et des associations autour de la maladie et du handicap s’inquiète mais préfère témoigner sous anonymat pour l'hebdomadaire : « Les personnes comme Anne Bert prétendent ne vouloir que la liberté de choix mais elles portent un regard sur un mode de vie », explique un responsable d’association qui accompagne des personnes handicapées (cf. Fin de vie : un autre regard sur la maladie de Charcot, Maladie de Charcot : « Nous ne nous reconnaissons pas dans la demande d’Anne Bert »). Dans ce sens, un « médecin spécialiste des questions de bioéthique » s’alarme : « L’histoire de l’euthanasie commence par des actes revendiqués par ceux qui affirment “vouloir mourir” et se poursuit inexorablement par la suppression de personnes qui n’ont rien demandé ».

Pour aller plus loin :

Confusion, malentendus et méfiance : les conséquences de la loi Claeys-Leonetti

« Un an après son adoption, la loi sur la fin de vie continue de soulever des interrogations »

[1]Française qui souffrait d'une maladie dégénérative incurable et défendait la liberté de "choisir sa fin de vie" en France, mais partie mourir en Belgique faute de législation permissive en France.

Sources: AFP (02/10/2017) ; Valeurs Actuelles (28/09/2017)

Bruno Bouvet et Isabelle de Gaulmyn recueiient les propos du cardinal Vingt-Trois sur le site du journal La Croix :

Cardinal André Vingt-Trois : « L’essentiel, ce n’est pas l’étendard, mais la manière dont se comportent les chrétiens »

Le cardinal André Vingt-Trois, qui aura 75 ans le 7 novembre, quittera ses fonctions d’archevêque de Paris dans quelques semaines. Dans un entretien exclusif à La Croix, il explique quel rôle doivent jouer les chrétiens dans une société française qui s’apprête notamment à débattre d’enjeux éthiques comme la PMA.

La Croix : Selon vous, qu’est-ce qui a le plus changé dans l’Église depuis vos premiers pas comme évêque auxiliaire de Paris, il y a près de trente ans ?

Cardinal André Vingt-Trois : Le bouleversement principal réside dans le fait que, dans la société française, les traces du christianisme se sont insensiblement réduites. De ce fait, le particularisme du christianisme, par rapport aux autres grands courants de pensée, apparaît de manière plus marquée. C’est ce que le cardinal Ratzinger appelait le passage d’un « christianisme sociologique » à un « christianisme de choix ». Il y avait autrefois une certaine transmission culturelle de convictions chrétiennes, dont on ne percevait plus toujours la racine, mais qui faisaient partie du socle commun de la culture occidentale. Désormais, on n’est plus simplement chrétien parce que l’on naît dans une culture chrétienne, mais parce que l’on choisit de l’être.

Cette évolution a une conséquence très forte, non pas pour la survie de l’Église qui n’est pas en question, mais pour la manière dont les catégories les moins armées culturellement peuvent accéder au christianisme. Ceux qui ont les moyens de comparer, peuvent exercer leur libre discernement. Mais les autres, non. D’où la perte d’une sorte de christianisme populaire, qui se rattachait à une forme de ritualité sociale. Dès lors que celle-ci se dissout, le christianisme populaire se trouve dévitalisé. Il faut donc retrouver des médiations culturelles pour rejoindre ceux qui ont le moins de facilités à entrer en contact avec l’Évangile.

Est-ce précisément le conseil que vous donneriez à l’Église de France ?

Card. A.V-T. : Oui, car cette évolution du catholicisme, conjuguée à la faiblesse des moyens dont dispose l’Église, comporte un risque : celui de consacrer l’essentiel des forces de l’Église à fortifier ceux qui ont choisi, d’autant qu’ils expriment de nombreux besoins. Tout ceci ne laisse guère de marge pour des initiatives en direction de ceux qui n’ont pas choisi le christianisme, non pas parce qu’ils le rejettent mais parce qu’ils n’ont pas eu les éléments du choix. Cela me paraît l’évolution la plus sensible, qui va d’ailleurs de pair avec une fracture culturelle et sociale dans la société elle-même.

De Philippe Maxence, en éditorial, sur le site de l'Homme Nouveau; des réflexions qui valent tout autant pour notre pays :

Feu l’enfouissement ?

La fin d’une époque ?

Le catholicisme français va-t-il sortir, enfin, de l’enfouissement que d’augustes penseurs avaient théorisé afin que les chrétiens soient un très discret levain dans la pâte sociale ? Dans une tribune récente, publiée dans le quotidien La Croix, Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, sous le titre « Feu la chrétienté ? », s’interroge sur les conséquences de la disparition des cadres sociaux offerts naguère par « la chrétienté ».

Avec réalisme, Mgr Wintzer pose la question :

« ne retenir que la dimension personnelle de l’expérience chrétienne, ou même simplement en faire le point d’insistance privilégié, ne conduit-il pas à faire son deuil d’une présence sociale des chrétiens et même d’une “société chrétienne” (expression bien sûr à préciser) ? Ne seraient alors chrétiennes que les personnes en capacité de faire des choix (dont celui de la foi), de se démarquer de la culture mainstream, et des diktats médiatiques ; qu’en est-il du “petit peuple” ? ».

Et l’archevêque de Poitiers de conclure :

« Je comprends ma mission comme devant encourager non seulement la communion mais l’unité. Oui, je suis catholique : l’unité de l’Église, telle que je la comprends et entends la servir ne sera jamais sur le modèle de celle des Églises issues de la Réforme. Ce n’est pas un modèle fédératif qui est mon idéal ou mon projet. »

Trois constats

D’où vient ce changement de ton ? Je ne connais pas personnellement Mgr Wintzer et je ne peux donc pas juger s’il s’agit ici d’un discours nouveau ou du développement d’une idée ancienne chez lui. Mais, en toute hypothèse, ce discours peut découler de deux ou trois constats.

D’abord, celui de l’effacement progressif du christianisme en France, aussi bien comme réalité ecclésiale (baisse du nombre de catholiques, de prêtres, de vocations, etc.) que comme réalité sociale (la sécularisation).

Ensuite, celui du triomphe de la société libérale-libertaire. Philosophiquement ancrée dans les Lumières, économiquement ultra-libérale, moralement dégagée de toute idée de limites, à commencer par celles de la nature humaine, cette société repose sur des fondements clairement anti-chrétiens.

À cette double réalité s’ajoute, enfin, la montée de l’islam qui ne se révèle pas seulement comme une religion conquérante (et concurrente) en soi, mais qui fleurit aussi sur notre absence, notre désertion, notre… « enfouissement ».

Qui en pâtit ? Pas d’abord les familles bourgeoises, installées en ville et au sein desquelles la foi se transmet encore, vaille que vaille. Il a souvent été de bon ton de juger la réalité de la foi de ces familles sociologiquement typées. On peut continuer à le faire, en se gaussant de cette transmission essentiellement par héritage (et non d’abord par choix). N’empêche que les prêtres, les religieux et les évêques se recrutent beaucoup parmi elles. Sans parler du produit de la quête… qui permet de financer bien des projets ecclésiaux (pas toujours de bon goût, au demeurant).

Non, ceux qui pâtissent directement de la désertion sociale du christianisme aujourd’hui sont ceux que le géographe Christophe Guilluy regroupe sous le terme de France périphérique. Ils habitent en banlieues ou dans les petites villes de province, survivent à la campagne ou dans les cités. Même culturellement, le christianisme a disparu de leur horizon.

Une parenthèse à refermer

Les Mounier, Maritain, Congar et consorts, qui ont théorisé, parfois sous des appellations différentes, la fin de la civilisation chrétienne, se sont en fait conduits comme des enfants gâtés. Après les chocs de la Révolution française et de la révolution industrielle, ils avaient encore sous leurs yeux les restes de la civilisation chrétienne. Mais ils se trouvaient trop au chaud au sein de ce tissu social qui soutenait encore la foi. Celle-ci était jugée impure, hypocrite, sans consistance. Ils ont donc balayé, non pas la foi, mais ses soutiens.

Pour quel résultat ? Nous le voyons sous nos yeux ! Nos pères ont mangé le raisin vert, mais c’est nous qui avons les dents agacées. En fait, nous avons perdu et la foi et ses soutiens sociaux. Face à la révolution libérale numérique, nous sommes comme désarmés.

Pourtant, la chrétienté peut renaître. Elle demandera du temps, de la patience, de l’intelligence et, surtout, la grâce de Dieu. Nous ne la verrons pas ! C’est pour les petits-enfants de nos petits-enfants que nous devons inscrire dans la réalité la puissance de l’espérance chrétienne.

La nature humaine, objet aujourd’hui de toutes les attaques (cf. la « PMA pour toutes » du gouvernement actuel), implique un ensemble de médiations sociales. L’être humain n’est pas, pour reprendre la formule de Renan un « homme abstrait, né orphelin, resté célibataire et mort sans enfants ». Au contraire, il naît au sein d’une famille, grandit dans un entrelacement de petites sociétés, reçoit en héritage une langue, une culture, une histoire, un pays. C’est en cela que l’homme est un animal social.

Nous chrétiens, nous avons trop longtemps nié la nécessité de ces médiations. Nous avons trop souvent fait obstacle aux réalités naturelles voulues par Dieu, jusque et y compris dans leur concrétisation politique. Il est temps de renfermer cette douloureuse parenthèse afin de pouvoir dire définitivement : feu l’enfouissement !

« Ne pas jeter le père ! » : tribune de Tugdual Derville dans Ouest France (source)

cliquer sur l'article pour l'agrandir